こんにちは。今回の記事では、実務実習での学びをより良いものにするために意識しておきたい情報収集のアンテナについて触れていきます。

筆者が個人的に登録しておいて良かったと思うサイトやアプリをご紹介し、その具体的な活用方法をご紹介します。

※個人的に良いと思ったサイトやアプリののまとめです。利害関係のもと広告活動をしているわけではございません。

対象読者

- CBTが終わった薬学部4年生

- 実習中の薬学部5年生

多くの情報源にアンテナを張っておく癖を付けておくことは、3つほどメリットがあると考えています。

- 指導薬剤師さんやその他医療スタッフの方が話している内容が理解できる、ある程度話についていける

- 教科書、ガイドライン上に記載された「理論」と「実臨床」の違いを身をもって味わえる

- 日誌をスムーズに書けるようになる

登録しておくと便利なサイト、アプリ

基本編

- ヤクチエ添付文書(必須レベル、スマホアプリ)

- ユライク(医薬品の商品名由来サイト)

- 日経メディカルオンライン(webサイト)

- フォローしておくと良い記事

- 最新DIピックアップ

- 添付文書改訂ウォッチング

- 週刊日経メディカル

- 月替わり日経DIクイズ

- 薬の相互作用と仕組み、第二版

- フォローしておくと良い記事

- ファルマラボ(webサイト)

まずは基本編です。

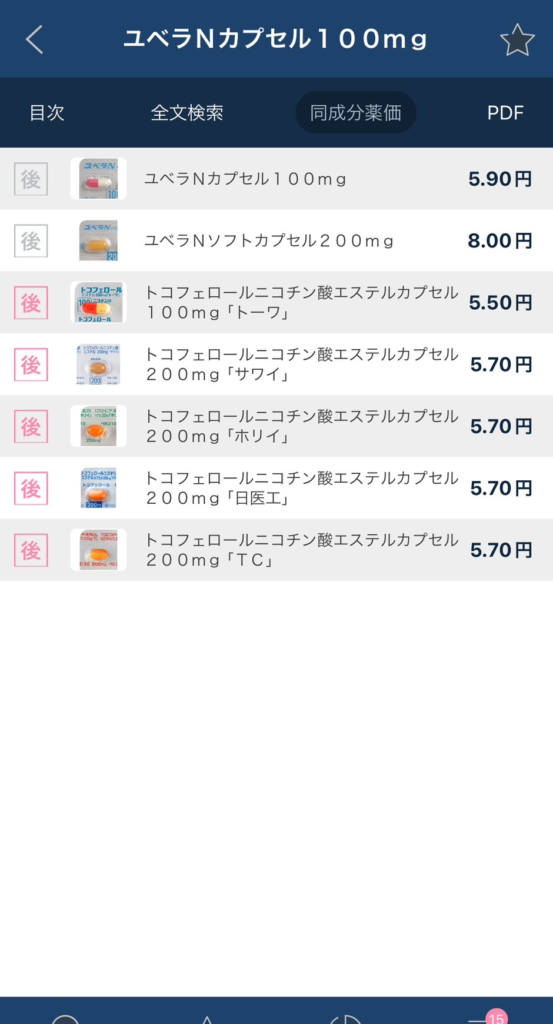

ヤクチエ添付文書(スマホアプリ)

まずはこちらヤクチエ添付文書のアプリ版です。iphone版とandroid版それぞれあります。検索がしやすく、添付文書を開いてからも、目的の項目にジャンプ出来る事、オフライン対応なのでネット環境の弱い(もしくは回線禁止の)病院内などでも使いやすいことなどが利点です。

個人的には、先発品-後発品を一覧表示してくれる機能に大変助けられています!

ユライク

少し、ネタよりになりますが、先発品名(商品名)の由来を調べる事の出来るサイトになります。一般名と商品名が一致しないことは、多くの実習生が壁に感じるポイントになります。

商品名の由来を簡単に説明してくれることに加え、同成分薬があれば教えてくれる点も役に立つポイントの一つです。

日経メディカル

日経メディカルの利点は、最新の薬事関連ニュース(薬価改定、出荷調整、調剤点数改訂etc・・・)などを新聞感覚で読める事、日経DIクイズなど実践的な症例問題を出題してくれる事などがあります。

1.新聞感覚で読める最新情報

行き帰りの電車の中や寝る前などにサラッと眺めていました。こちらについては多くの記事があるので、深く読み込むというよりは浅く広く色々な記事に触れておくといった活用が良いかと考えています。また、実習で記事の内容と似たような事例にあたった際はより深く掘り下げると良いでしょう。

2.実践的な症例問題(日経DIクイズ)

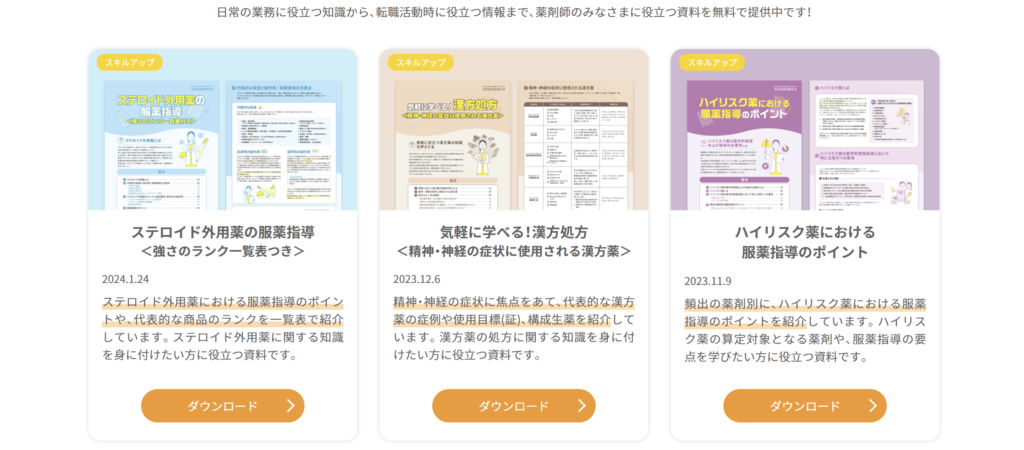

ファルマラボ

次にファルマラボです。こちらの利点は、日常業務における服薬指導、患者対応に焦点を当てた医薬品情報が豊富な点だと考えています。使いやすいと思ったポイントは、お役立ち資料が無料ダウンロードできること、現場で良く聞かれる内容をまとめたクイズがある事、薬学生向け情報も充実していることなどがあげられます。

1.お役立ち資料をダウンロードできる

ここでダウンロードした資料はipadに保存しておき、実際に関連する事例にあたった際はここに書き込む形でメモを取っていました。

2.クイズ

日経メディカルのクイズよりも日常、OTC寄りの物が多いです。

3.薬学生向け情報も充実

さらに知識を深めたい!

- PMDAwebサイト

- pubmedcloud

→日本語での論文検索に対応 - CMEC

→最新の臨床論文

次に少しレベルアップした情報源になります。最初は読み進めるのがしんどいかと思いますが、これらを読むことが出来ればより多くの情報に触れる事が出来ます。

読み解くポイントとしては、翻訳ツールを上手く活用しつつ英語に慣れる事、統計学を学び記載されているデータを正しく解釈出来るようになる事です。

PMDA

大学でも教わるPMDAのWebサイトです。添付文書、インタビューフォームに加えてRMPや患者志向医薬品ガイド、重篤副作用疾患別対応マニュアルなど多くの情報を調べられます。実習中触れた医薬品、分からなかった医薬品の詳細な情報を調べたいときなどに活用すると良いかと思います。

主に添付文書以上の情報を知りたいときにこちらを活用すると良いかと考えます。

逆に添付文書だけ調べればよい時は前述したヤクチエ添付文書アプリを使った方が圧倒的に早いです💦

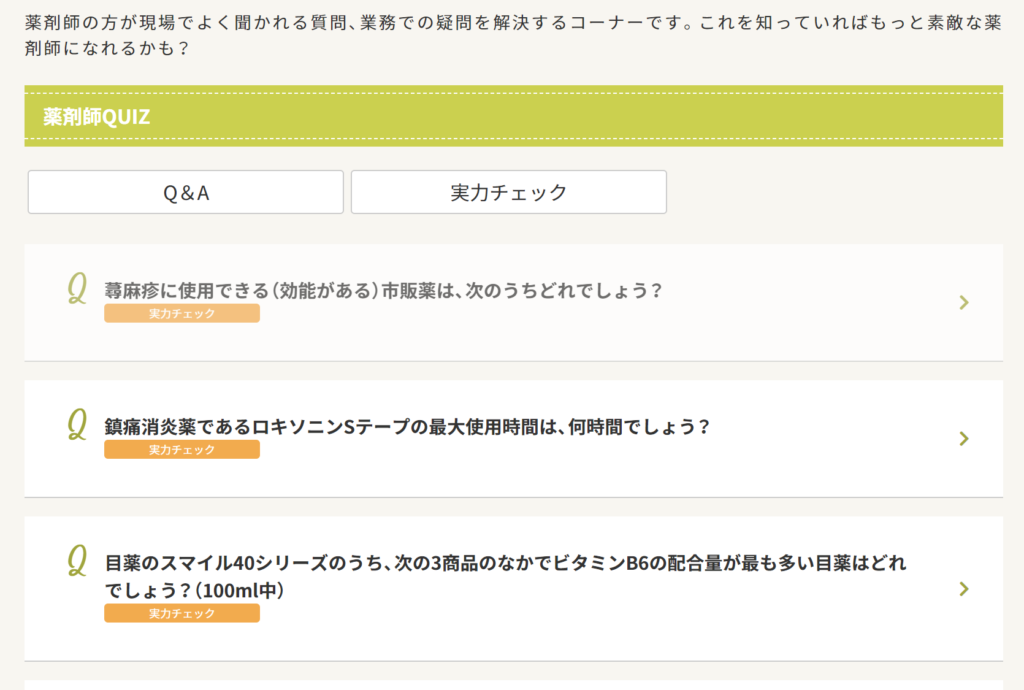

PubMed CLOUD

論文を検索したいときに非常に役に立ちました。何よりも使いやすいのが、日本語で海外の英語文献を検索できることです。ユーザー登録しなくても使えますが、1日5回までしか検索できない制限があるのでユーザー登録する事を強くお勧めします。(無料です)

筆者は臨床系の研究室でしたので。実習後卒業研究をする際にも非常にお世話になりました。

CMEC

主に病態薬物治療学分野の比較的新しい論文を紹介してくれるサイトになります。前述のPubMed Cloudに比べてリアルタイム性で優っていると考えています。また、その文献の解析に用いられる手法(ランダム化比較試験であるか否か?)などが見出しから一目で分かるのも強みです。

原著論文の要約に飛ぶこともできます。統計学データの読み方(p値や信頼区間、ハザード比、用いられている検定手法)など意識して読んでいくと統計の勉強にもなりますのでお勧めです。統計の基礎については、こちらの記事にもまとめましたので是非お読み頂けると嬉しいです!

大学で学んだ基礎知識との関連性を知りたい!国家試験対策にも

- RCSB PDB(物化生とのつながりを)

- 公益社団法人、日本薬学会

医薬品と基礎科学(物理、化学、生物)の繋がりを調べたい時に活用していました。臨床的な内容を調べてからさらに深く医薬品について知りたいと思った時に記載しました。

実習中、薬の作用に関するパンフレットを作るよう言われた際や、週末にその週の実習で触れた医薬品についてさらに詳しく知りたいと思った時などに役に立ちました。

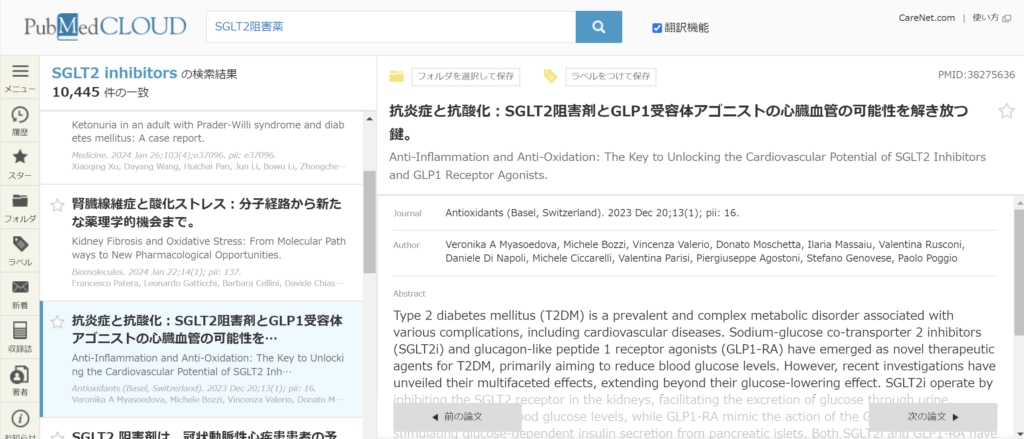

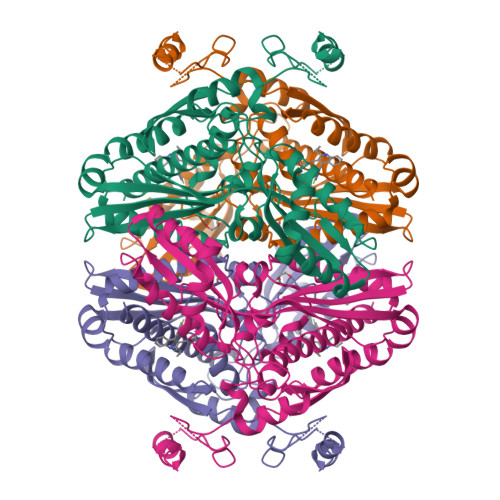

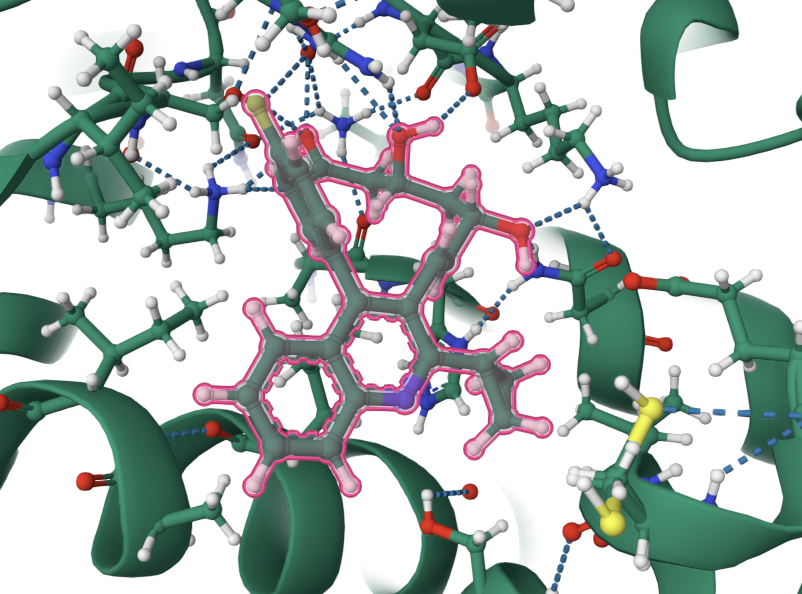

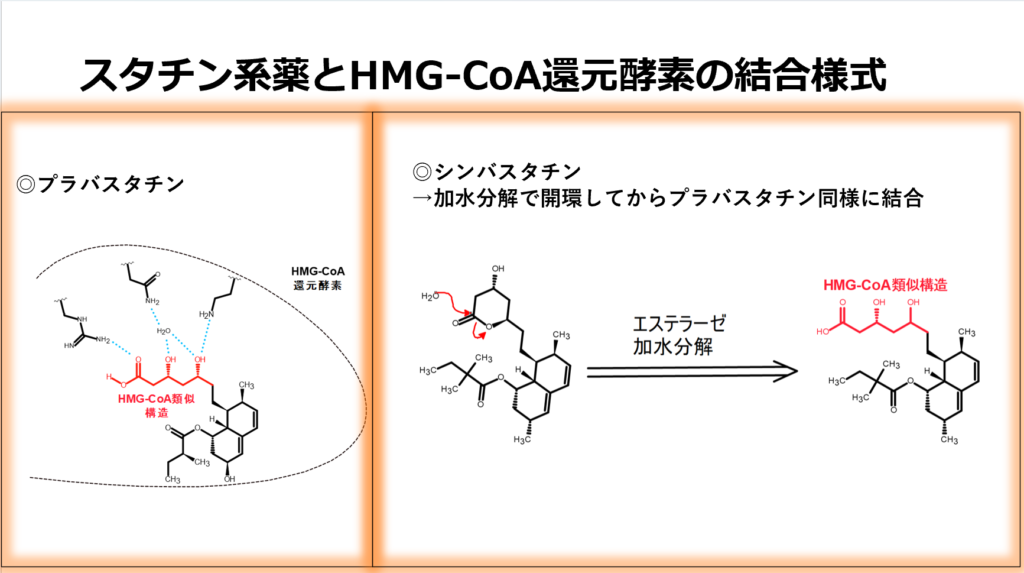

RCSB PDB

医薬品のターゲット分子(受容体や酵素など)と医薬品の結合様式を知りたい時に活用していました。例えば、スタチン系薬とHMG-CoA還元酵素の結合部位などを3Dで調べる事が出来ます。

活用例を軽く示します。

- どのように使うか?注意点は何か?(実習、実務)

- どんな生体分子に作用するか?(薬理)

- どの様に生体分子と作用するか?()

患者さん目線から見た医薬品のイメージ

以下が薬理学を学んで来た薬学生として持つべきイメージだと思います。患者向けパンフレットを作成する際はこの辺までは掘り下げています。

さらに物理、化学、生物的な性質に掘り下げてイメージする。(以下はRCSBで調べたスタチン系薬とHMG-CoA還元酵素の結合様式です)

結合様式を理解できる。

→ここまで来ると見える世界が変わり、国家試験レベルの問題も余裕になります!

薬局内、病院内向けの資料を作成する際などはこの辺まで掘り下げる事で、物理や化学に精通している薬学部生ならではの情報発信に繋がると考えています。

薬剤師国家試験では医薬品と受容体の相互作用様式に関する出題も増えています。時間に余裕がありましたら、実習で良く触る医薬品などからこのように掘り下げていくのも良いでしょう。

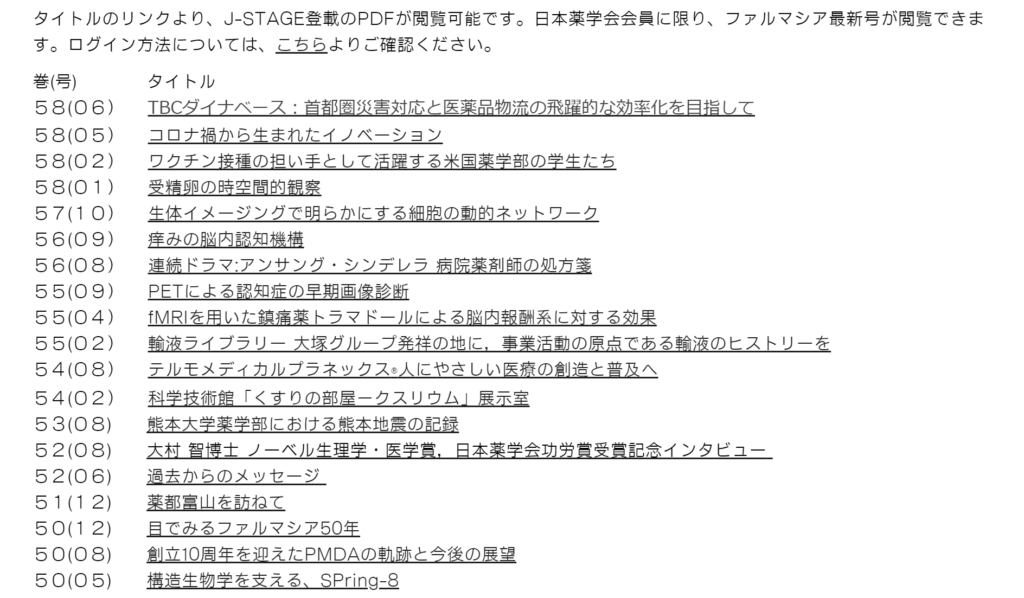

日本薬学会ホームページ

日本薬学会のホームページには、医薬品開発や基礎研究についての文献が多く掲示されています。意外とこういったところからも、実習で触れた事例と関連の深そうな内容が掲示されていたりします。もし、時間的余裕があれば目を通してみるのも良いかもしれません。きっと視野が広がって来るはずです。

実際の活用例

実習前、実習中

実習前及び実習中は浅く広く多くの情報に触れる事を意識していました。この段階ではわからない事も多いですが、そういうものもあるんだなと言った形でとりあえず頭に入れておきます。実習中、課題への取り組みを通して分からなかったことがふと分かるようになる事があります。点と点が繋がっていくような感覚です。

また、これをする事で日誌を書く際のネタも増えていきます。例えば日誌に「○○について、事前に調べていた段階では××が不明であったが、患者さんとの会話やそれに伴う調査により★★である事が分かり理解が深まった」などと書くことが出来ます。

このように、実習前に分からない事を把握し言語化できることが広く浅くアンテナを張っておくことの最大のメリットであると考えています。

実習後、国家試験に向けて

実習後は、1.経験した事例と関連性の高そうな情報を探す。2.教科書上の知識と実臨床の違いを整理する。3.事例を深く掘り下げ基礎科目(物理、化学、生物)と繋げて考える。事を意識していました。

これを行うメリットは2つあります。1つは国家試験の実践問題対策になる事、もう1つは情報収集をする上でのアンテナが増えて行く事です。

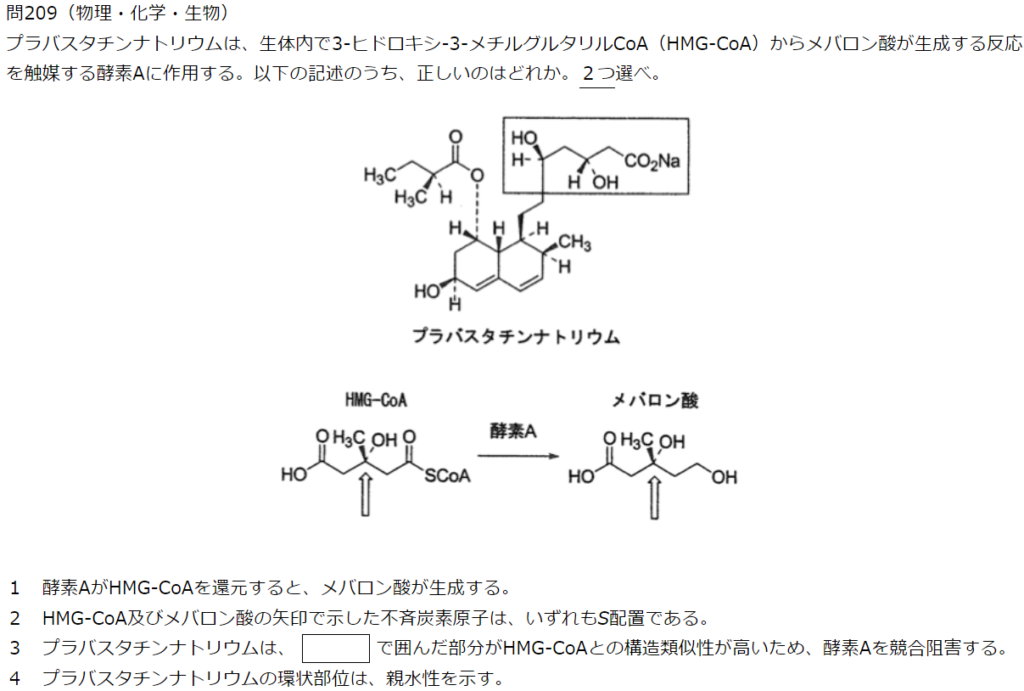

以前の記事でもご紹介しましたが、近年の国家試験は実際の薬剤師業務を基礎科目の「物理・化学・生物」の理論的な内容に落とし込むような出題が増えています

- 尿の着色について患者さんから相談があり薬剤師が対応するシチュエーション。着色の理由を成分の可視光線吸収の観点から考えさせる出題。(物理) 104回 問203

- インフルエンザの検査キットに関して、抗体と抗原の仕組みについて考えさせる問題(生物) 103回 204 205

- PPI(ラベプラゾール)の粉砕不可能の理由に関する問題。酸性条件下での薬剤の構造変化による薬効発現と、その反応機構を考えさせる出題 (化学) 105回 206 207

こういった問題に対応するためにも実習中から、実務と基礎科学の繋がりを意識しておくと良いでしょう。

以前の記事でも触れた内容になりますが、物理化学の内容を実習での体験に結び付けて考える事が出来た一例の紹介になります。

| 分野 | 実習中役に立った実例 |

|---|---|

| 化学結合 ※イオン結合 ファンデルワールス力 共有結合など | 1.薬の作用発現時間、相互作用など添付文書に書かれている事の裏付けが理解出来た。 2.不可逆的に作用する医薬品とそうでない医薬品の作用発現の特性についてイメージし指導薬剤師に説明出来たところ「そうなんだ!」と逆に褒められた。 ※具体例 ・PPI(ランソプラゾール)とP-Cab(ボノプラザン) 共に胃壁細胞のプロトンポンプに作用を起こす薬剤だけどPPIはプロトンポンプに共有結合をする。そうでないP-Cabとは効き方に違いがある |

| 分子間相互作用 | 1.病院実習で配合変化について教えてもらった時 その理由をスムーズに理解する事が出来た。 2.鉄材の注射剤を扱った時、生食で混ぜちゃいけない理由がコロイドであると聞いて凄く腑に落ちた。 |

| 光・電磁波 | 1.病院実習ではカルテに書かれている検査の仕組みや目的をスムーズに理解できた 2.検査課の見学をした際、検査技師さんが実際に機械を見せてくれた。どこの部品がどんな反応を起こしているかなどすぐに理解できた。 |

| 熱力学 | 1.陰圧操作の手技はまさにボイルの法則 2.乳剤性注射剤やクリーム剤の配合について考えるときエントロピーの考え方が応用できる |

| 反応速度論 | 1.飲み合わせの悪い薬を飲む際、どれくらい時間を空ける?については吸収速度などの情報を集めると答えが見えてくる。 |

まとめ

最後までお読み頂きありがとうございました。今回の記事では実習中に知っておくと役に立つ情報源やその活用方法をご紹介させて頂きました。本記事で紹介した内容がお読み頂いた皆様の有意義な薬局・病院実習の一助になれば幸いです。

コメント