これまでの過ごし方(1-5年生向け情報)

次に、6年生になるまでに取り組んで来た事、取り組んで良かったと思っている内容のまとめになります。その学年で習得したい考えを説明した後、「当てはまると危険、やり直し推奨リスト」を示します。

低学年時(1-3年生向け情報)

物化生を早いうちに味方に付けよう

基礎科目(物理、化学、生物)を着実に固める事が重要になります。メリットは他の全ての科目を学ぶ上での土台になる事、一度定着させれば変化が少なく一生モノの武器になる事などがあります。また、比較的時間的猶予がある事から一つの事柄を深く掘り下げる事もやりやすいです。

また、この段階ではイメージがしづらいかもしれませんが、先述した「薬剤師としての基礎体力」を鍛えていくための基盤になるのもこの学年になります。

繰り返しになりますが、比較的時間的猶予のあるこの段階で、基礎知識は勿論の事、学びに対する姿勢作りなどを意識していきましょう。

薬学は「巨人の肩の上に立つ」ような学問体系

薬理学、薬物動態学、薬物治療学といった臨床科目群は基礎科目(物理、化学、生物)の体系化された理論体系の上に成り立っています。これまでの偉大な先人研究者の方々が、解明してきた知識や、体系化された技術の上にこれらの科目は成り立っています。

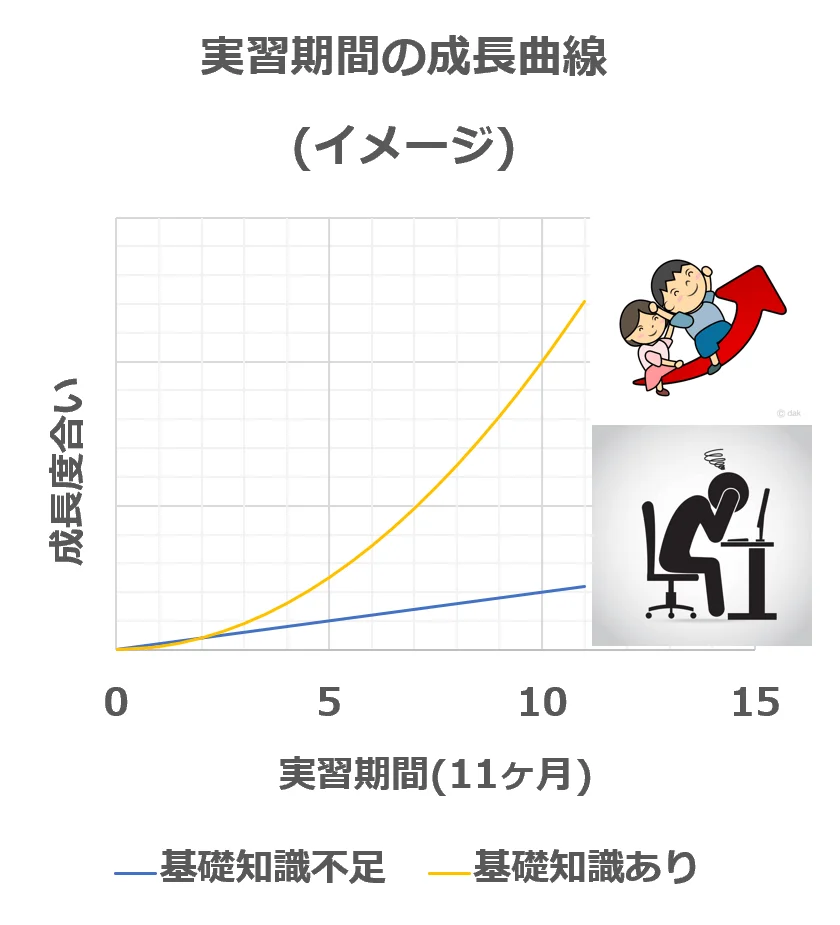

基礎を理解しておくことで臨床科目の理解をさらに深める事が出来ます。5年時の実務実習では臨床知識の活用方法について必ず学ぶ事になります。ですのでこの段階(大学2~3年)での学びでは基礎科目の観点からこれらの科目の理解を深める事に重きをおいておくと良いかと考えています。

チェックリスト

CBT・OSCE(4年生向け情報)

ここは、ある意味区切りになる学年になります。薬学部で学ぶ内容が一通り完了し、皆様の頭の中には浅く広い薬学の地図が作成されているかと思います。

CBTは、この地図の完成度合いを問われる来る試験になります。知識ベースの出題である為、深い内容や高度な思考力を要求される事はなく、基本的にこれまでの学年の積み重ねが在れば突破出来ます。

ただ、CBTはあくまでも通過点です。終わった先には実務実習、国家試験が控えています。そのことを考えるとある程度時間的猶予のあるこの学年で、知識を深める事をお勧め致します。

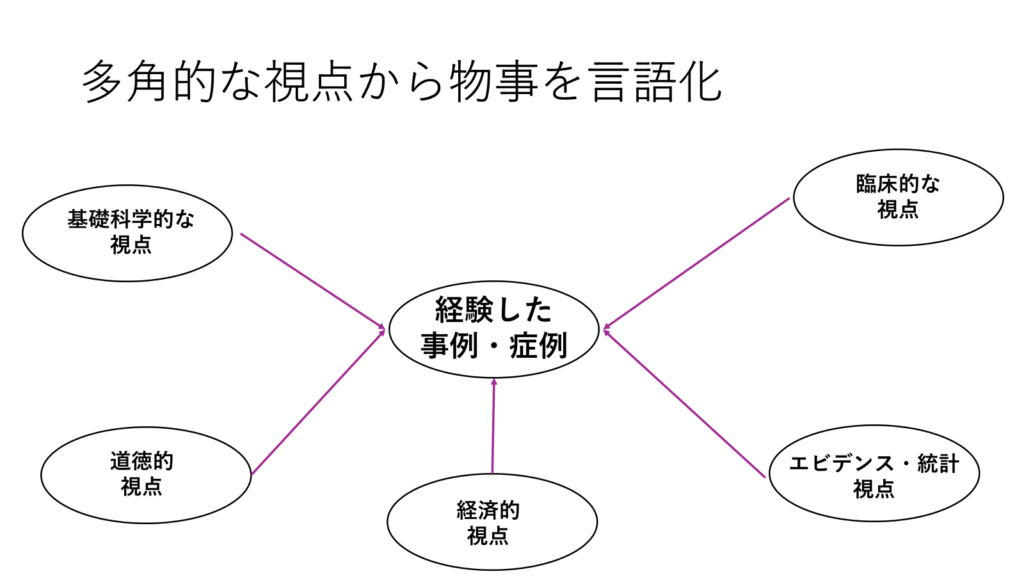

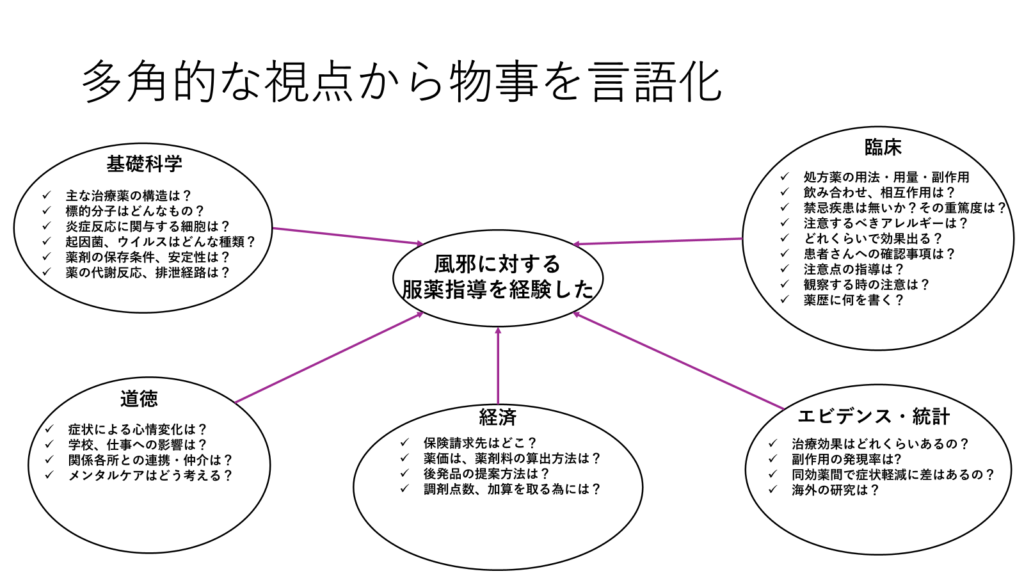

具体的には、CBTを解いていて出てくる数式や化学物質、専門用語、薬剤などを徹底的に掘り下げて調べ、「どの様な経緯で開発されたものなのか?」「どの様なメリットやデメリットがあるのか」「実際の臨床ではどの様に使われているのか?」「普段ニュースを見ていて関連するものは無いか?」等、1つの項目に対して複数の視点から疑問点を明確化しご自身で言語化してみる事をお勧め致します。

言語化が大事になる理由は二つ程あります。1つは実務を行っていく上では常に新しい情報を収集する必要がある事、もう1つは国家試験は必ず新傾向、新視点からの出題が存在する事等が挙げられます。

新しい情報を収集したり、新たな視点で物事を考える為には現状を深く理解し、不明点を明確化しておく必要があります。そして、不明点を解決に至らせるような新情報はどの様なベクトルで飛んでくるか想定出来ません。このため、いつ、どこから新しい情報がいきなり飛んできてもある程度対応出来るように準備をしておく必要があります。そのため、様々な視点からの疑問点の言語化が非常に重要になります。

チェックリスト

実習中(5年生向け情報)

実習時間中は、とにかく目の前の課題や患者さんに集中して取り組みましょう。そして、指導薬剤師さんやその他医療スタッフの方とコミュニケーションを取り多くの事を吸収して下さい。

実習期間中、もう一つ重要になるのは、事前学習と事後学習です。ポイントは、事前学習は浅く広く、事後学習は深く広くです。具体的には、事前学習(現状の知識整理、ニュース等による情報集)→実習(課題、調剤、服薬指導)→事後学習(多角的な視点からの掘り下げ、現状不明点の言語化)になります。

事後学習は特に重要で、これを効果的に行えるかどうかが今後の知識定着に影響してきます。国家試験対策の観点から見てみると、筆者が受験した109回は特に実務実習での経験や内容が多く出題されました。

これは、巷でよく言われている「実習先の調剤棚に並んでた薬が出題されたから点取れた・・・」という事ではありません。109回の実践問題は全般的にリード文が長く、薬歴や電子カルテを読んでいる時の感覚に近かったです。

このため、情報を整理する力が多く要求されました。この、情報整理においても多角的視点は非常に重要になると考えています。

前述した、「多角的な視点」を少し具体化し実習仕様にしたものを以下に示します。

実習後・卒業研究(1-6年生向け情報)

実習で経験した事を復習して基礎科目に繋げていく。

実習が終わって数週間は、頭の中には実習先で仕入れた膨大な情報が跋扈している状態になります。一時的に詳しくなった様な気分になります。

ここで注意したいことは2つあります、1つは実習先で聞いた事は実習先にいた先生方の経験から来る物である事、もう一つは表面上の記憶はすぐに忘れ去ってしまう事になります。

記憶が新しく、多くの情報が自身の頭の中にある内に「深い理解」に変える必要があります。「記憶」が「理解」に変われば忘れにくくなりますし、例え忘れてしまったとしても自身で再構築する事が可能になります。

ここでのポイントは、「教えて貰った事の根拠と理論を調べる」事になります。

例えば「医薬品Aは適応外だけど××に使われる事がある」と習ったとします。実際に使用された報告論文はあるか?機序的に考えて治療効果はあるのか?本適応にならなかった理由は何故か?など様々な事を考え、問題点を言語化していきましょう。

全てに答えが見つかる訳ではありませんが、確実に理由が分かっているものも必ずあります。また、答えが見つからなかったとしても自分の中で未解決リストとして残るので次の学びへの筋道にもなります。

国家試験直前期(1-6年生向け情報)

こちらは、1ページ目の内容と被ってしまいますので割愛させて頂きます。

今後やっていきたいこと

最後までお読みいただきありがとうございました。本記事では2ページにわたり、「国家試験対策の6年生の過ごし方」と「6年生になるまでの基盤づくり」という二部構成でお話をさせて頂きました。

最後、筆者の個人的な内容にはなりますが今後の薬剤師としての学びへの向き合い方について少し触れたいと思います。

目標1: 基礎を抑える

これまで通り、実務と基礎科目(物理・化学・生物)のつながりを意識する事を忘れずに業務や自己学習に取り組んでいきたいです。基礎の上に臨床が成り立っているという事実を忘れず、結果論だけに満足せずに学びを深めていければと考えています。

目標2: 基礎と臨床の繋がりを意識した問題明確化→アウトプット

次に重要なのは「問題明確化→アウトプット」の流れです。これまでは、目標が試験だったため「与えられた問題に回答できる」がメインターゲットでした。しかし、薬剤師として現場に立つ以上、既存の問題ではなく自ら課題を見つけて解決していく事が求められます。

日々の取り組みを言語化し、解決できるものはする。そして解決に至ったまでの流れを振り返り周囲にアウトプットする。そんな流れを作っていければと思います。

今後もその活動の一環として、記事を執筆して行く予定ですのでどうぞよろしくお願い致します!

コメント