質問に対する答え方の例

スタチン系薬でどうしてコレステロールが下がるのですか?

肝臓でのコレステロール合成の律速段階となっているHMG-COA還元酵素をスタチン系薬は阻害します。結果として肝臓内のコレステロール貯蔵量が少なくなるので、血液中から肝臓へのLDLコレステロール取り込みが促進されます。この時、肝臓への取り込みに関与するのがLDLレセプターです。

スタチン系の薬剤によって悪玉コレステロールが少なくなるのは何故ですか?

スタチン系薬の投与によって肝臓細胞膜上のLDLレセプターの数が増加すると、肝臓への取り込みが促進されて血中のLDLコレステロールの量が少なくなっていきます。

正解です!

因みに、脂質代謝関連の検査値にはどの様なものがありますか?

主にLDLコレステロール,HDLコレステロール,総コレステロール,トリグリセリド等があります。

よく調べられていますね!正解です

患者さんが検査値を持ってきてくれた際に対応できるようにそれぞれの検査値が意味するものや基準値について勉強して置いて下さい。

かしこまりました!

横紋筋融解症とはどういった症状ですか?

骨格筋細胞が融解・壊死によってミオグロビンやクレアチニンキナーゼ等の筋体成分が血中に流出した病態です。流出した大量のミオグロビンによるミオグロビン結合によって腎臓の尿細管に負荷がかかる事によって急性腎不全などが合併する事があります。

処方箋にスタチン系薬剤が含まれていた場合、患者さんからどの様な事を確認するべきですか?

横紋筋融解症について確認・指導します!

そうですね。

では具体的に、横紋筋融解症の症状にはどの様な物がありますか?

筋肉が壊れるので・・

筋肉痛とかですかね???

考え方は良いですね!ただ患者さん対応で症状をモニタリングするにはもう少し詳しく把握しておく必要があります。

主に 「手足のしびれや脱力」「手足・肩・腰の全身の筋肉が痛んだり強ばったりする」,「全身がだるい」,「尿の色が赤褐色になる」などがあるのでしっかり覚えておきましょう。

余談ですが、筆者の実習先では「尿がコーラ色になる」になる。と習いました

かしこまりました!

患者さんにはこれらの症状を確認すれば良い感じですね!

そうですね!ただ毎回同じ説明をしていても患者さんはうんざりしてしまいます。

ですので、スタチン新規や初回なら詳しい説明を。入院後なら病院で指導を受けているはずなので理解度評価を、継続や長期服用の患者ならば忘れていないかの確認程度でなど。患者さん毎に応じた適切な確認をしていきましょう。

「どれくらいの人がそれ起きるの?」など発現割合について気にされている患者さんが多い印象がありました。ですので、添付文書の発現割合などにも目を通しておくと良いでしょう。

国家試験対策に繋げる為の関連知識

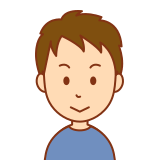

脂質の消化吸収(生物)

リパーゼによる加水分解と胆汁酸による乳化

まずは、脂質の消化吸収について見てみましょう。食事中の脂質の主成分はTG(トリアシルグリセロール)とコレステロールです。TGは胆汁酸による乳化を受けたのち、膵リパーゼによってMG(モノアシルグリセロール)に分解されます。コレステロールはモノアシルグリセロールと胆汁酸の混合ミセルによって乳化されます。

吸収経路

- TGからリパーゼによって遊離した脂肪酸の内、C10以下の脂肪酸はそのまま腸管上皮細胞に吸収されて門脈に移行

- TGからリパーゼによって遊離した脂肪酸の内、C12以上の脂肪酸は腸管上皮細胞内でTGに再合成されたのちキロミクロンに取り込まれリンパ系へ移行

- TGからリパーゼによって生じたMG(モノアシルグリセロールは)胆汁酸と共に複合ミセルを形成し。長鎖脂肪酸やコレステロールのミセル化に寄与する。

- コレステロールの吸収にNPC1L1(コレステロールトランスポーター)が関与する

→コレステロール吸収阻害薬エゼチミブの作用点

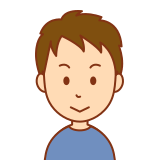

HDL・LDL・キロミクロン等のアポリポタンパク(生物)

吸収された脂肪酸は、アポリポタンパク質によって全身に運搬されます。アポリポタンパクは、キロミクロン,キロミクロンレムナント,VLDL,LDL,HDLがあります。

主に大きく分けてcho輸送系とcho逆輸送系に分類されます。cho輸送系は全身へコレステロールを運搬する役割を有しています。逆にcho逆輸送系は全身からコレステロールを回収して肝臓に運搬する役割を果たしています。

脂質の異化代謝(生物)

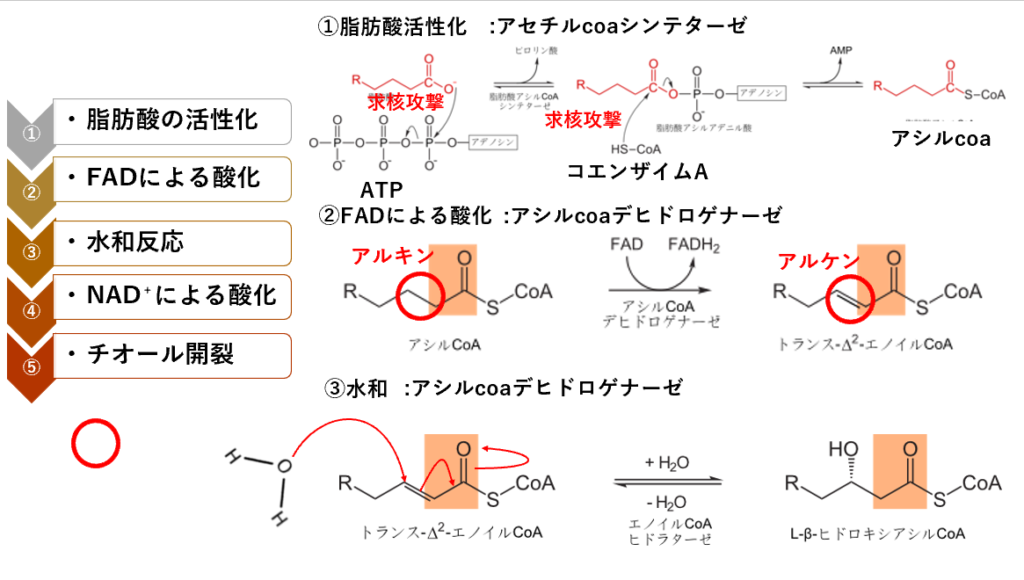

脂肪酸のβ酸化

β酸化は脂肪酸をエネルギーに変換する働きを持つ代謝経路になります。国家試験にも出題される上、脂質の役割を理解する為にも重要な知識となる内容です。また、掘り下げて考えてみると求核置換反応や酸化還元反応と言った有機化学の内容にも繋がって行く領域になります。

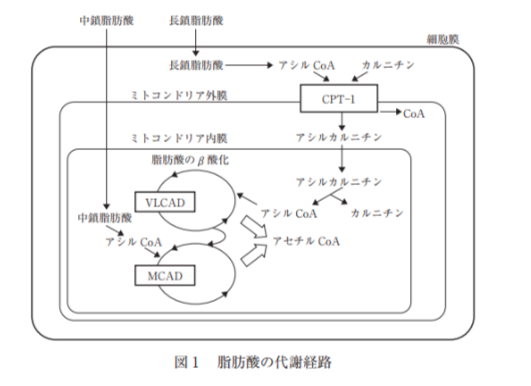

国家試験に出題されたβ酸化の模式図です。脂肪酸はミトコンドリアに取り込まれてβ酸化経路によってアセチルcoaに変換されます。

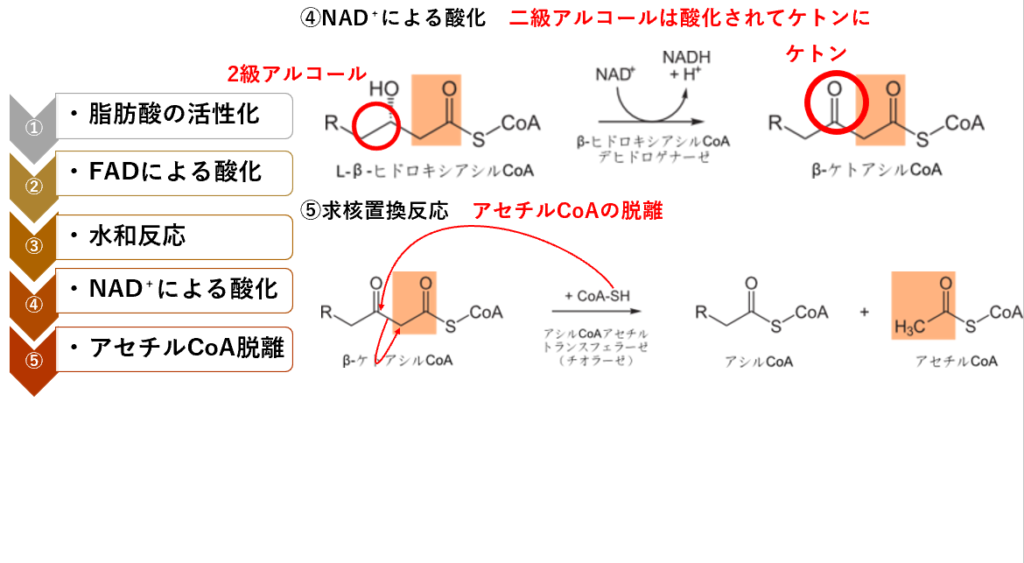

β酸化は活性化された脂肪酸(アシルcoa)から順次アセチルcoaが脱離していく反応です。アセチルcoaの炭素数は2個であるため、炭素数nの脂肪酸の場合(n/2-1)回のβ酸化を受けて(n/2)個のアセチルcoaを生成します。

※補足: ADH₂:ATP = 1:1.5 NADH:ATP=1:2.5 GTP:ATP=1:1

と換算できます。

β酸化1回あたり、FADH₂1分子及びNADH1分子が発生します。

→ATP換算すると

1×1.5+1×2.5=4

となります。

よってβ酸化1週当たり4ATPが生じる事になります。

生じたアセチルcoaはクエン酸回路に入り、

FADH₂ 1mol

CO₂ 2mol

NADH 3molに変換されます。

GTP 1mol

→ATP換算すると

1×1.5 + 3×2.5 + 1 = 10

よってアセチルcoa一分子当たり10ATPが生じる事になります。

β酸化によって生成されるエネルギー量を計算してみましょう。(飽和脂肪酸)

| 脂肪酸(炭素数) | β酸化を受ける回数 | 生じる分子 | ATP換算 |

|---|---|---|---|

| ミリスチン酸(C14) | 6回 | ・FADH₂ 6mol ・NADH 6mol ・アセチルCoA7mol | ・β酸化6回 →24ATP ・アセチルcoa7個 →70ATP 計94ATP |

| パルミチン酸(C16) | 7回 | ・FADH₂ 7mol ・NADH 7mol ・アセチルCoA8mol | ・β酸化7回 →28ATP ・アセチルCOA8個 →80ATP 系108ATP |

| ステアリン酸(C18) | 8回 | ・FADH₂ 8mol ・NADH 8mol ・アセチルCoA 9mol | ・β酸化8回 →32ATP ・アセチルCOA9個 →90ATP 系122ATP |

なお、β酸化の初期段階であるアシルcoaシンターゼは2分子のATPを消費します。この為総生成ATPから2分子が差し引かれる事になります。

よって

・ミリスチン酸 92ATP

・パルミチン酸 106ATP

・ステアリン酸 120ATP

となります。

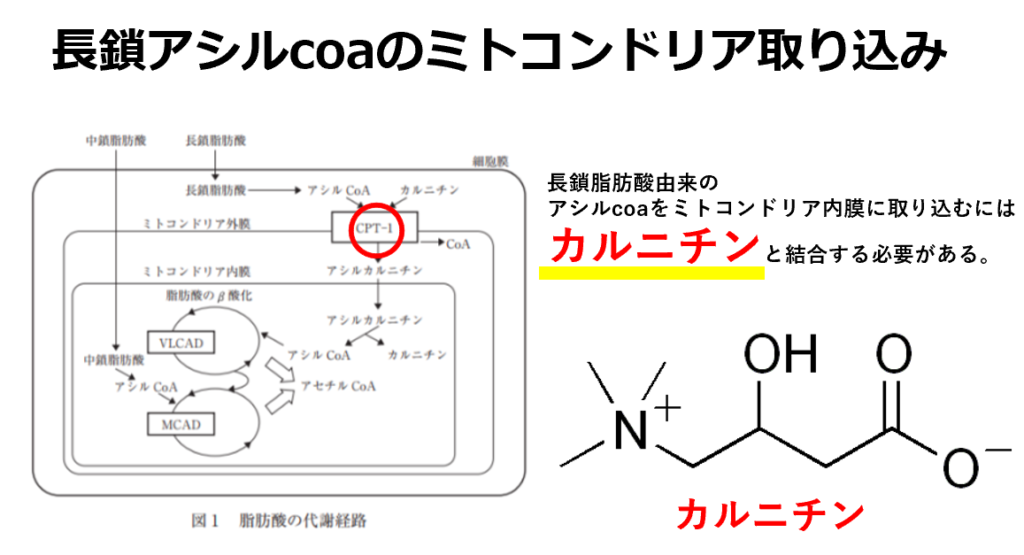

オマケ:カルニチン輸送体異常を引き起こす抗菌薬

経口抗菌薬の中には、新生児に投与を行うと低血糖症状を引き起こすものがあります。これは、長鎖脂肪酸のミトコンドリアへの取り込み機構が関係した機序によって引き起こされるものになります。

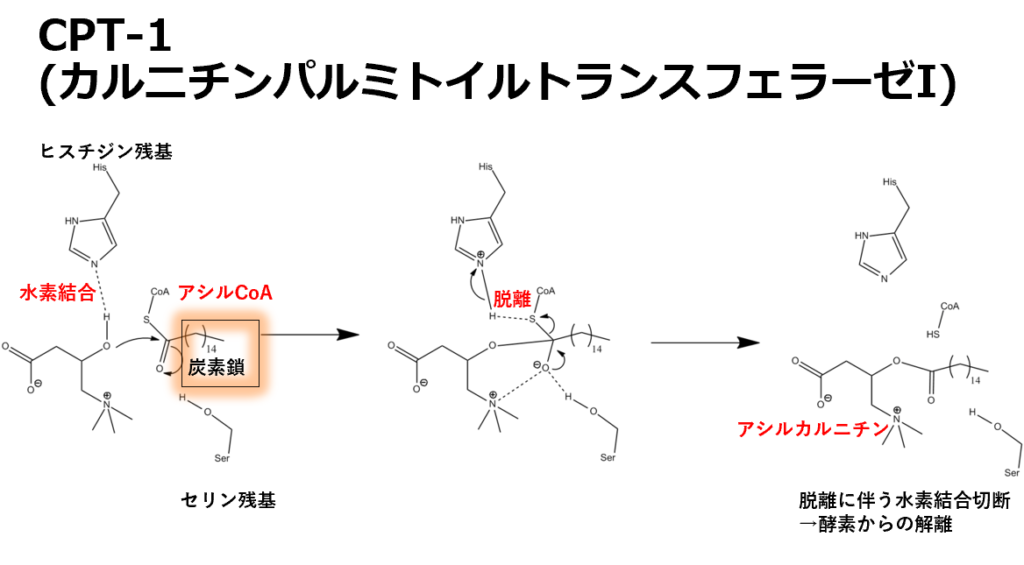

CPT-1(カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ)は長鎖脂肪酸(C12以上)の由来のアシルcoaをアシルカルニチンに変換します。アシルカルニチンとなるとミトコンドリアの膜を通過する事が出来β酸化が行われる場所にアシルcoaが輸送されるようになります。

CPT-1の反応機構をここに記しました。

基質であるカルニチンがヒスチジン残基と水素結合。カルニチン水酸基の求核性を向上させています。これにより求核置換反応が進行してアシルカルニチンになります。

ではCPT-1に、ピバリン酸と呼ばれる物質が反応するとどうなるでしょうか?

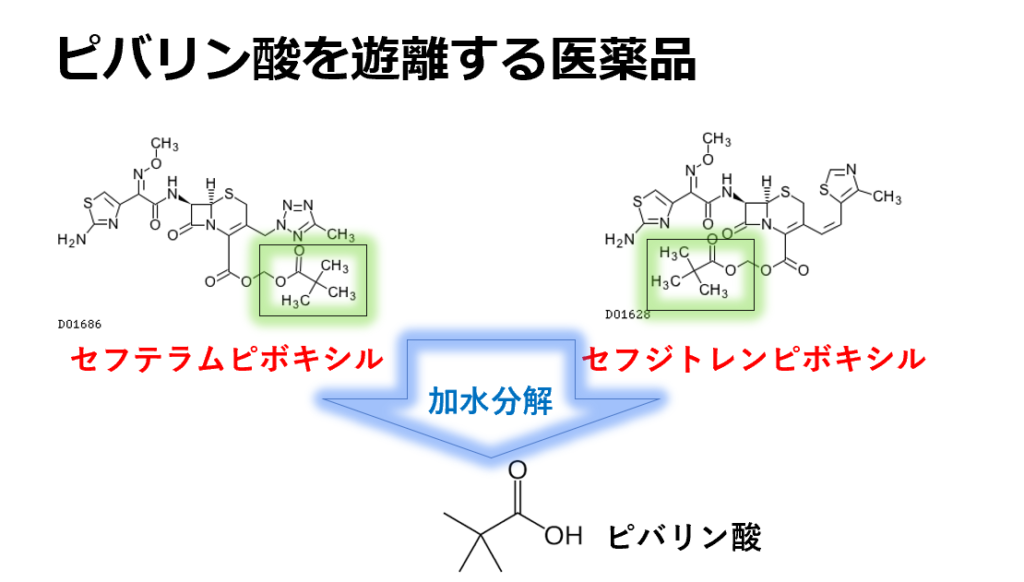

まず上記に代謝される事でピバリン酸を生じる医薬品を一部抜粋してみました。経口投与するセフェム系抗菌薬になります。これらは消化管吸収性改善の為にピボキシル基が導入されています。吸収された後ピボキシル基が加水分解されて、薬効本体とピバロン酸が生じます。

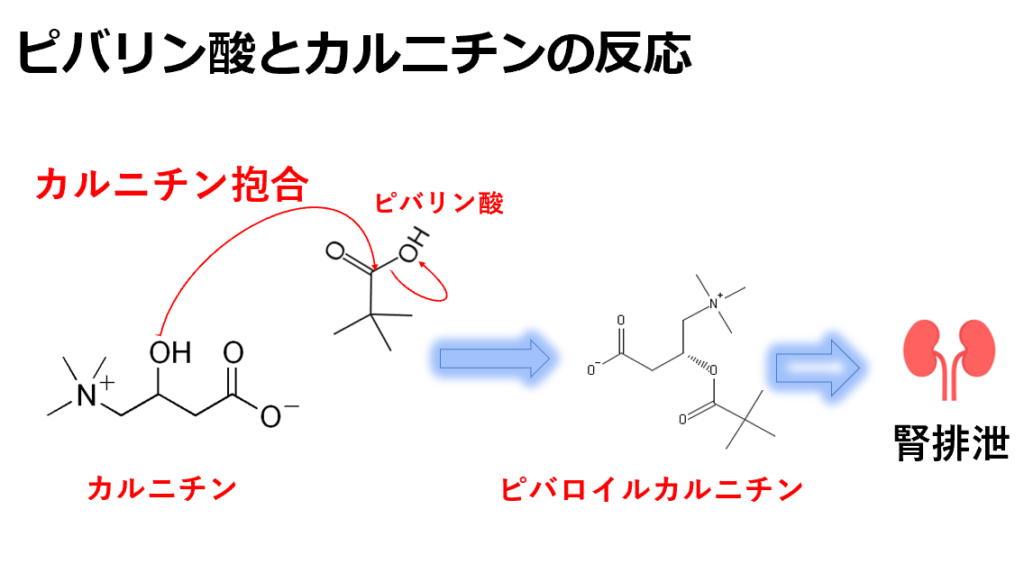

酵素反応を省略しましたが、こちらにピバリン酸に対するカルニチン抱合を示します。本来であればピバロン酸のチオエステル化、カルニチンのCPT-1との相互作用(上記CPT-1の図を参照)等が関与して反応が進行していきます。

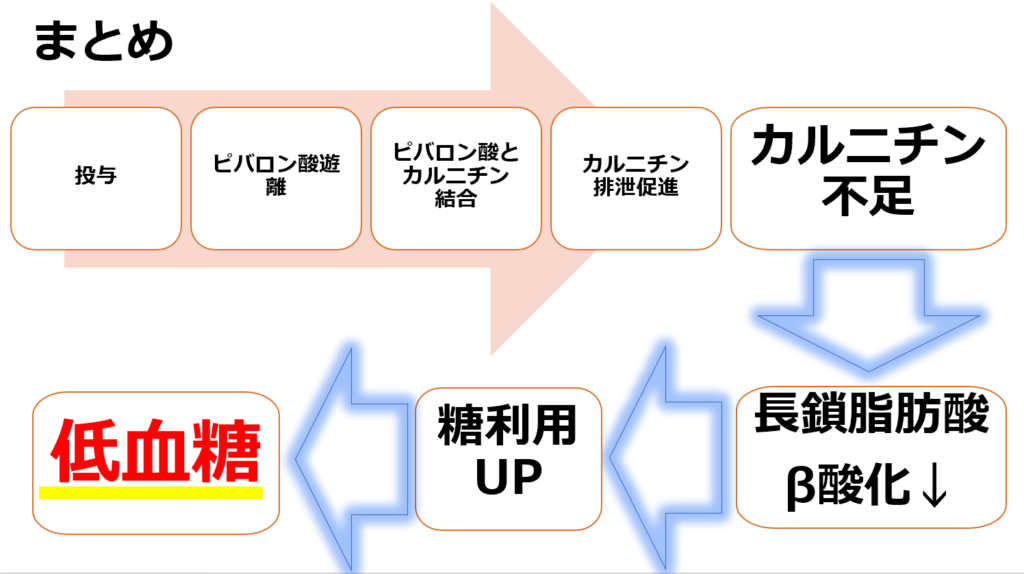

カルニチンがピバロン酸と結合して生じるピバロイルカルニチンは非常に腎排泄がされやすいです。よって、ピボキシル基を含有する抗菌薬を投与するとカルニチンの排泄が促進、カルニチン不足に至ります。

カルニチンが不足すると長鎖脂肪酸のミトコンドリア取り込みが正常に行えず。エネルギーの産生量が低下。代償的に糖の利用が亢進して低血糖症状が引き起されます。

コレステロールの分解

コレステロールはメバロン酸経路によって合成する事は出来ますが、分解する事は出来ないと言われています。食事由来コレステロールの量が増えたり、エネルギーが過剰な生活を送っていると体内での合成が盛んになっていきます。これが高コレステロール血症の原因となります。

コレステロールの70~80%は生体内で合成されていると言われています。

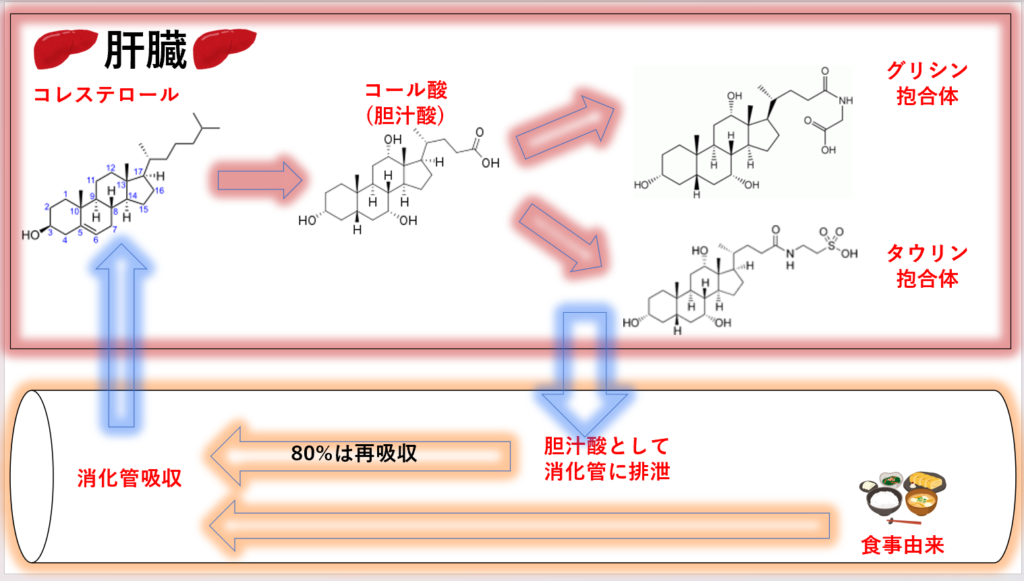

コレステロールの胆汁排泄

コレステロールの腸肝循環について示しました。肝臓内のコレステロールは12位が酸化反応を受けてコール酸に変換されます。コール酸とそのグリシン抱合体(グリココール酸)、タウリン抱合体(タウロコール酸)が胆汁酸と呼ばれます。

肝臓か消化管に排泄された胆汁酸は80%が腸管で再吸収されて再び肝臓に戻って来ると言われています。体外(糞便中)に排泄されるのは再吸収されなかった20%のみです。

この事からも、私たちの身体はコレステロールを取り込む・作る仕組みがとても充実しているのに対して。分解する・排泄する仕組みは力が弱い事がお分かりいただけるかと思います。

この為、高コレステロール血症の治療ではコレステロールを作らせない(薬)・取り込む量を減らす(食事療法)、基礎代謝を向上させて排泄を促す(運動療法)等が非常に重要になってきます。

これらを意識しながら投薬に臨んでみましょう。

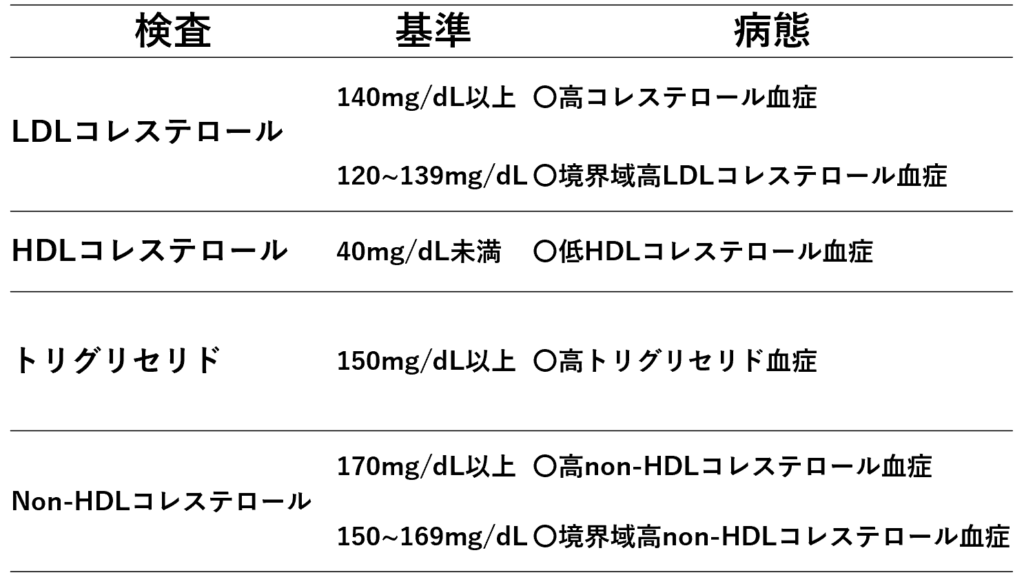

脂質異常症の概要と基準値は?(病態)

脂質異常症はLDLコレステロール値が140mg/dL以上,血中HDLコレステロール値が40mg/dL未満,血中トリグリセリド値が150mg/dL以上,あるいはいづれかを呈する状態を言います。

男性では40歳代がピーク、女性では閉経後より上昇し60歳代でLDLコレステロール値が高くなると言われています。厚生労働省の調査によると脂質異常症の患者数は約220万人と推定されています。

脂質異常症・生活習慣疾患の年次推移(衛生)

生活習慣病の患者数

主な生活習慣病の国内罹患率ですが、

高血圧症>糖尿病>脂質異常症>悪性新生物>心疾患>脳血管疾患

の順で多いです。衛生等で出題される可能性があります。

死亡率の高さと混同しないようにしましょう

補足 死因別死亡率の推移

死因別死亡率の推移になります。国家試験の衛生ではかなり頻出の分野になります。しっかり把握しておきましょう。

| 順位 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2019年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1位 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 悪性新生物 | 悪性新生物 | 悪性新生物 |

| 第2位 | 悪性新生物 | 心疾患 | 心疾患 | 心疾患 | 心疾患 |

| 第3位 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 脳血管疾患 | 脳血管疾患 | 老衰 |

| 第4位 | 肺炎 | 肺炎 | 肺炎 | 肺炎 | 脳血管疾患 |

| 第5位 | 老衰 | 不慮の事故 | 不慮の事故 | 老衰 | 肺炎 |

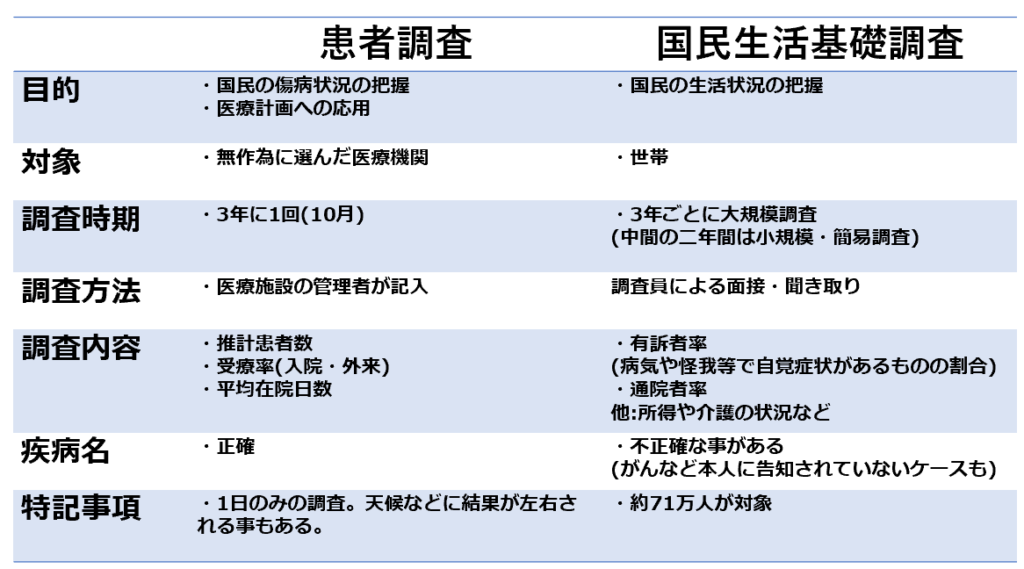

関連分野 疾病統計

- 「患者調査」や「国民生活基礎調査」がある

→患者調査は医療機関からの把握、国民生活調査は世帯面からの把握を行う。

国試で狙われやすそうななのはこの二つの違いですね💦

- 患者調査は1日だけ、国民生活調査は大規模調査

→共に3年毎であるのは共通。国民生活調査の中間に年間は小規模調査が行われる - 患者調査は医療機関が対象、国民生活調査は世帯が対象。

- 患者調査では正確な疾病名が得られるが国民生活調査では不正確である。

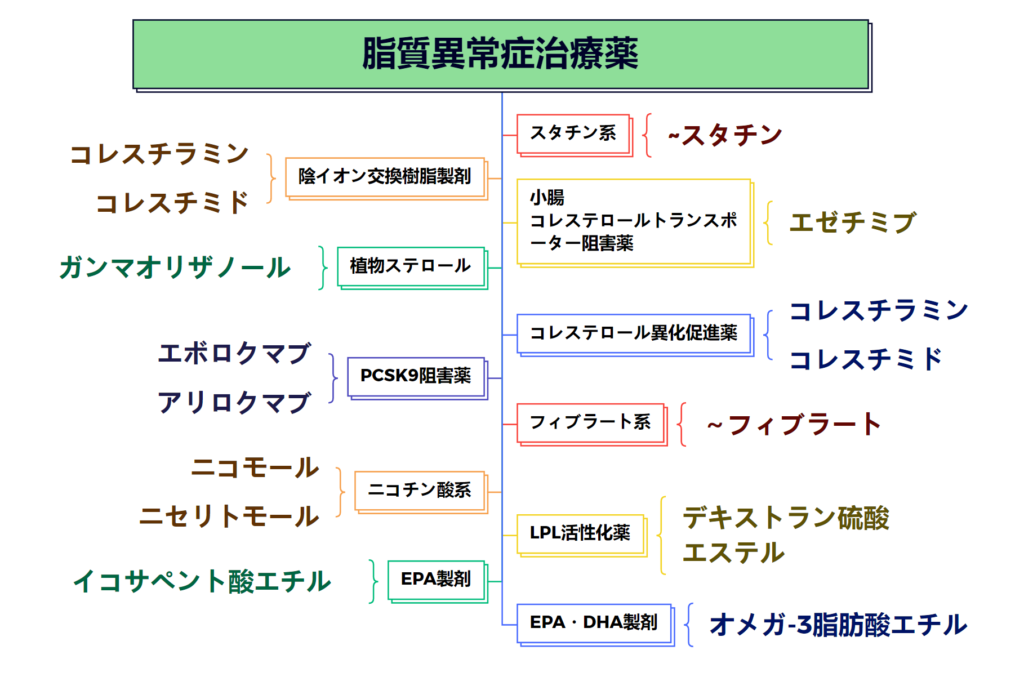

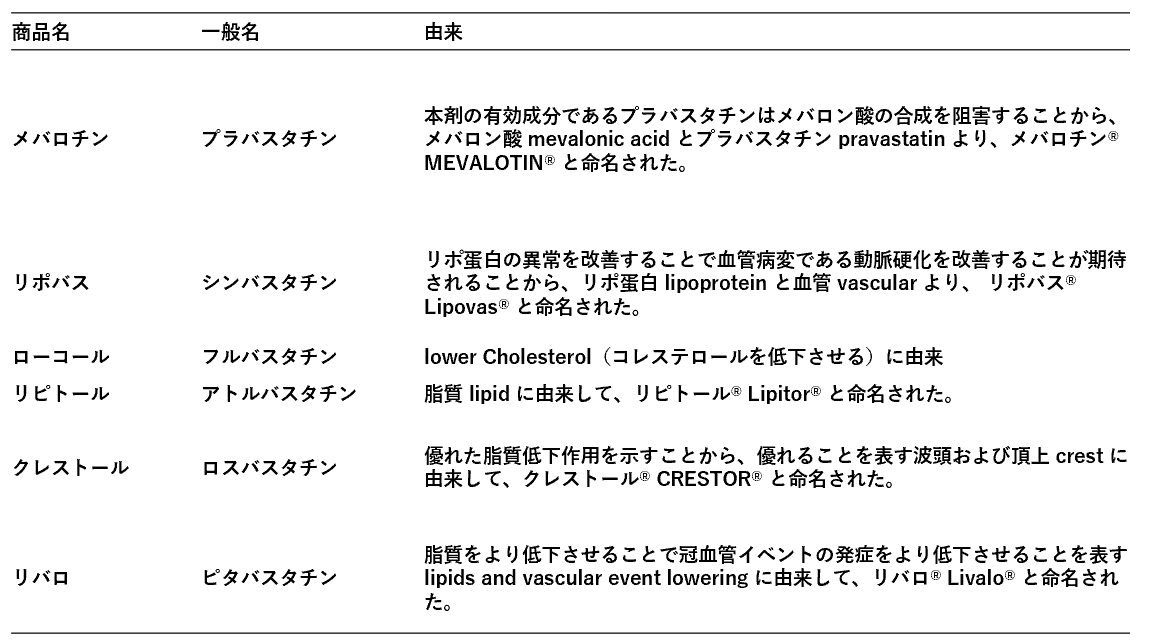

その他の脂質異常症治療薬まとめ(薬理)

次に脂質異常症の治療薬まとめになります。

薬効分類別に脂質異常症治療薬を整理してみました。詳しい作用機序等についてはこちらでは説明を省略します。スタチン系薬と同様に以下の観点で整理しておくと良いでしょう。

- 作用点となる酵素・受容体はどのような機能を持つものですか?

- 作用点の分子に対してこれらの薬はどの様に作用しますか?

- 主な適応症は何ですか?

例として一部記します。

例)

・ベザフィブラート(フィブラート系薬)

・作用点: PPARα(ペルオキシソーム増殖性応答性受容体)

→核内受容体であり、細胞内の代謝に関与する遺伝子の転写因子群。RXR(レチノウドX受容体)とヘテロ二量体を形成してPPAR応答配列に結合する。

・作用様式: PPARα刺激

→β酸化亢進,LPL活性化

・適応症:

→高脂血症(1日400mg 分2)

※腎排泄型。クレアチニンクリアランスに応じて減量

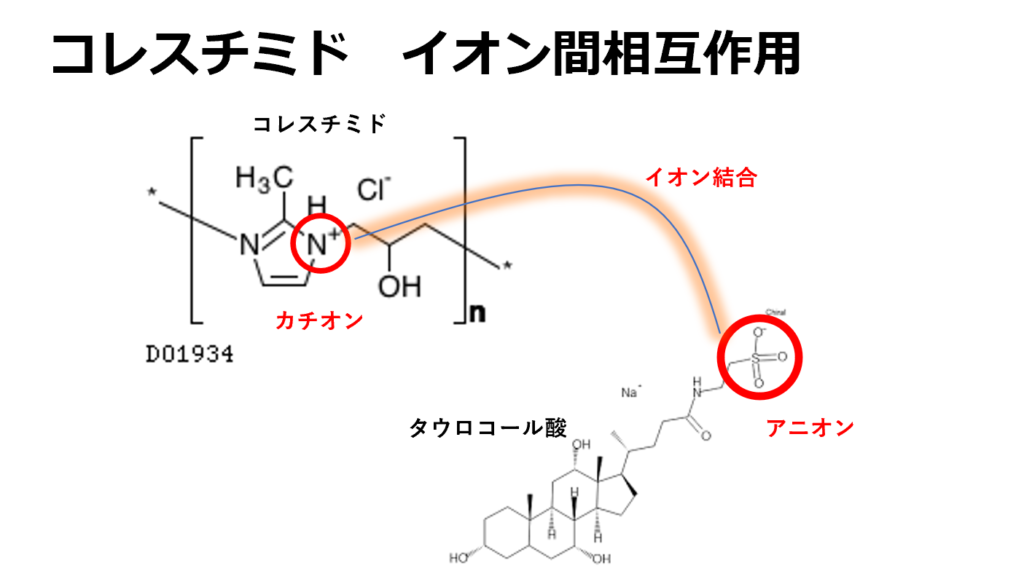

コレステロールを低下させる陰イオン交換樹脂製剤(物理)

上記の薬剤の内、画像右上の「陰イオン交換樹脂製剤」に着目してみましょう。陰イオン交換樹脂とは、樹脂内に3級アミンや4級アンモニウム塩を導入する事で、アニオン性物質の吸着を可能にした製剤です。

アニオン性物質の吸着には静電相互作用が関与しています。静電相互作用はイオン間で働くクーロン力であり、イオン間距離の2乗と溶媒の誘電率に反比例し、それぞれイオンのが持つ電荷の大きさに比例します。

コレスチミドは、分子内にイオン型のイミダゾール構造を有する為陰イオン性の胆汁酸を吸着します。これによって胆汁酸の再吸収量が低下。不足した胆汁酸を補うために肝臓のコレステロールプールが消費されます。結果として血中のLDLコレステロールの肝臓への取り込みが促進されLDL低下をもたらします。

メバロン酸の構造(化学)

メバロン酸経路の説明に入る前に、メバロン酸の化学構造と反応についておさらいしましょう。

- アセチルCoA,HMG-COA,メバロン酸の構造(下記項目参照 国家試験必須問題で出題可能性あり)

- アルドール縮合を介したアセトアセチルcoaの合成。

- チオエステル構造のヒドリド還元

→チオエステル構造はヒドリドによる還元を受ける事でアルコールになります。生体内ではヒドリド供与体としてNADPH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)が用いられています。

HMG-coaシンターゼによる求核置換・アセチル基のクライゼン縮合

アセチルcoaからHMG-Coaが合成されるまでの反応機構の一部ですアセトアセチルcoaはアセチル2分子のクライゼン縮合で合成され、そのアセトアセチルcoaとアセトアセチルcoaがアルドール縮合する事でHMG-Coaになります。

このためHMG-Coaの合成には3分子のアセチルcoaが材料として必要になります。

intermediate complex observed in ‘‘real-time

出展

^ “3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase intermediate complex observed in “real-time””. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101 (47): 16442–7. (November 2004). doi:10.1073/pnas.0405809101. PMC 534525. PMID 15498869.

※エノラートによる求核置換反応の内、アルデヒドもしくはケトンに求核攻撃するものをアルドール縮合、エステルに求核攻撃するものをクライゼン縮合と呼びます

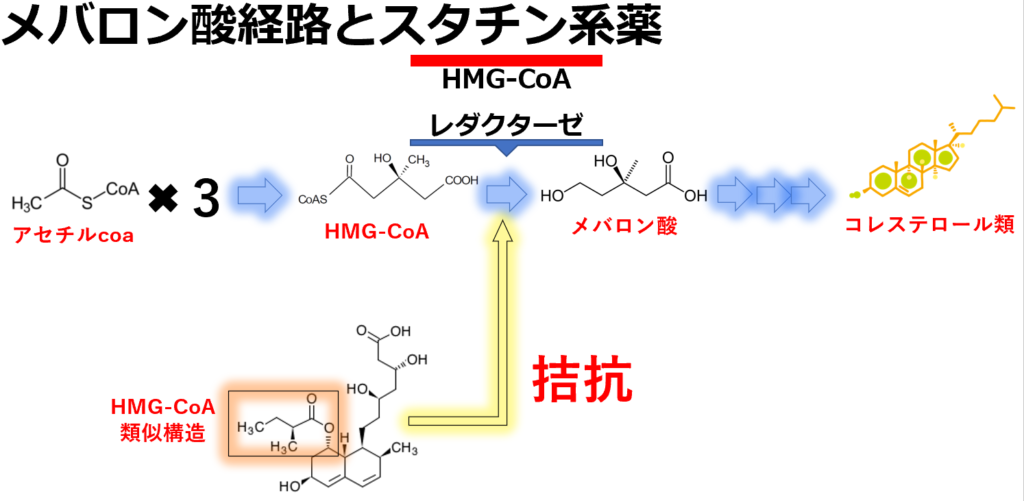

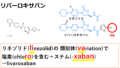

スタチン系の作用点。メバロン酸経路(化学)

コレステロールの生合成は主に肝臓や小腸の細胞質,小胞体で行われています。まず3分子のアセチルcoaが縮合(2段階ともエノラートイオンを介した縮合反応が進行)してHMG-COAになります。次にこの反応経路の律速酵素であるHMG-CoAレダクターゼによってHMG-CoAは還元されてメバロン酸になり、最終的にコレステロールが生成します。

HMG-COA阻害薬は部分構造としてHMG-CoAの類似構造を持つのでコレステロールの生合成を抑制する事が出来ます。

コレステロールの生合成・生体リズム(生物)

一般的にコレステロールの生合成は夜間に盛んになると言われています。この為、スタチンの投与時間を敢えて夕食後等で処方する医師もいます。処方箋にスタチン系薬が含まれていた際は服用時点にも興味を持って見ると良いでしょう。

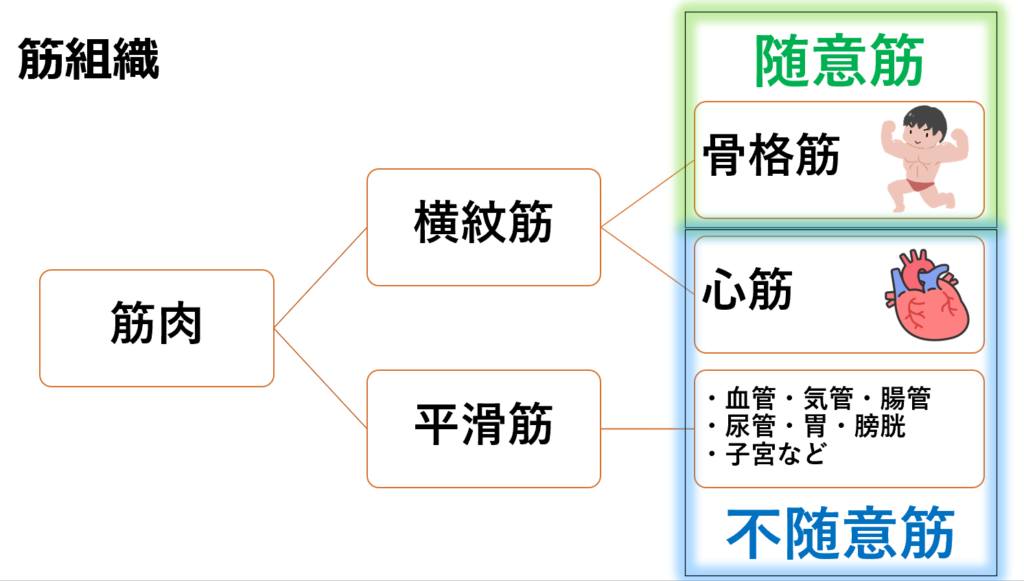

筋組織の分類(生物)

横紋筋融解症について触れたので、筋組織の分類について見てみましょう。

横紋筋-平滑筋と随意筋-不随意筋

まず一番重要なのは随意筋か不随意筋か?そして横紋筋であるか平滑筋であるかの分類です。この辺は国家試験でも出題しやすいと思うのでしっかり理解しておきましょう。

簡単な考え方は自分の意志で動かせるか?を考える事です。腕や足腰の筋肉は意識する事で動かすことが出来ます→随意筋。しかし心臓や血管そしてその他臓器などは動かそうと意識しなくても常に動いてくれています→不随意筋。

ここで間違えやすいのが横隔膜です。横隔膜は呼吸器の筋肉の為、不随意筋かとも思えますが随意筋です。息を大きく吸ったり吐いたり、息を止めたり、等呼吸の強度を調節できるのは横隔膜が随意運動をしている為になります。

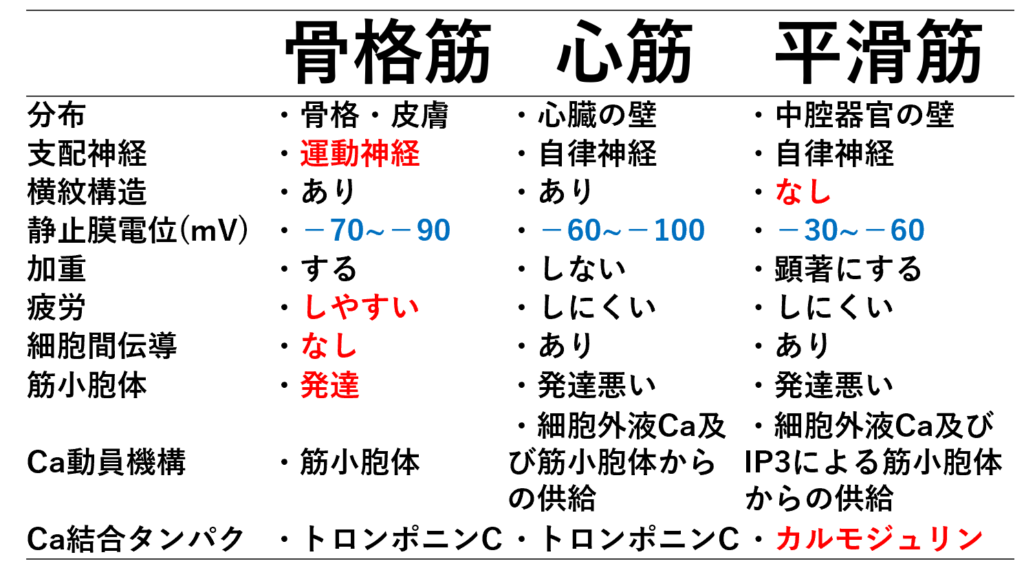

骨格筋・心筋・平滑筋の特徴まとめ

骨格筋・心筋・平滑筋では様々な性質が異なります。その中でも支配神経、静止膜電位、筋疲労、筋小胞体の発達度合い、収縮機構等は筋肉の種類によって大きく異なって来ます。

- 骨格筋の支配神経は運動神経。心筋・平滑筋は自律神経

- 平滑筋には横紋構造なし

- 静止膜電位の値は骨格筋(-70~-90eV),心筋(-60~-100eV),平滑筋(-30~-60eV)

- 骨格筋はその他の筋肉に比べて筋疲労しやすい

- 骨格筋が最も筋小胞体が発達している。

- Ca結合タンパクは、心筋・骨格筋ではトロンポニンC、平滑筋ではカルモジュリン

栄養素の摂取量の推移(衛生)

最後に・各種栄養素の摂取量についても触れていきます。衛生での出題が多いです。また、三大栄養素・食物繊維・ナトリウム・カリウム・飽和脂肪酸については目標量が設定されています。

これらの栄養素については「一日の摂取量」「現在の日本人の摂取量の推移と現状」を押さえていきましょう。

| 栄養素 | 目標量 |

|---|---|

| 糖質 | ・総エネルギーの50~65% |

| 脂質 | ・総エネルギーの20~30% |

| タンパク質 | ・18~49歳 総エネルギー13~20% ・50~64歳 総エネルギー14~20% ・65歳以上 総エネルギー15~20% |

| ナトリウム(食塩相当量) | ・男性 7.5g/日未満 ・女性 6.5g/日未満 |

| カリウム | ・男性 3000mg/日以上 ・女性 2000mg/日以上 |

| 飽和脂肪酸 | ・総エネルギーの7%相当以下 ※日本人の平均摂取量は2015年度版の食事摂取基準を上回っている(106回 20 出題) |

| 食物繊維 | ・男性 20~21g/日以上 ・女性 17~18g/日以上 |

コメント