国家試験の必須問題を基にしたクイズにチャレンジ!

薬剤師国家試験の問題を基に、問い方を変えたクイズ問題を作成してみました。

クイズスタートボタンのクリックで開始出来ます。

※成績などの情報は一切記録しておりません

次ページに基となっている過去問、勉強するべき内容、実務実習との関連性など整理しております!

また、実習との関連性なども整理してみました!

出題元となった問題と解説・勉強するべき関連分野

クイズ1 104回 202 203 リファンピシンの服薬指導と着色原理

国家試験での重要度

実習での重要度

抗結核薬リファンピシンの服薬指導と着色原理について聞かれていますね!

こちらの問題は実践的な内容と理論的な内容を結び付けて聞かれています。非常に学べる事の多い問題ですので一つずつ見て行きましょう!

設問1 抗結核薬の特徴は整理しておこう

抗結核薬は作用機序 副作用を把握しておきましょう

全ての薬剤において肝障害が起こり得ることは頭に入れておきましょう。

イソニアジドとエタンブトールは視覚障害に

ストレプトマイシンは聴力障害に

リファンピシンは他の薬剤との併用に

それぞれ注意を払う必要があります。

薬局実習で一度だけ、結核の服薬指導を見学しました。

指導薬剤師の先生がオンラインで服薬確認をしている様子を後ろから見学です。

上記のような副作用が出ていないか会話の中から確認している様子が見て取れました。

設問2 物理学の知識が服薬指導にも生きる! 薬の着色原理を理解しよう!

リファンピシンは475nmに吸収ピークを持ちます

尿中に含まれるリファンピシンが青~緑色の光を沢山吸収する事を意味します。

結果として尿が赤く見えるようになります。

リファンピシンに限らず色を持つ医薬品やビタミン類は他にもあります。

色と吸収波長について整理すると、物理学で取り扱う光・電磁波と

実務実習での実践の関連性が見えて来ます。

実習では赤い医薬品と黄色い医薬品が多かったです。

また、配合変化や光への暴露によって変色を起こすものもあります。

これらの医薬品に触れた際は、どの波長の光が吸収されているの?

など考えると物理の知識を役に立てる事が出来るかと思います。

ただし、尿の着色については本件のように成分の色によるものもあれば、

出血などが原因で着色する事もあります。

決めつけてしまわずに考えられる原因を柔軟に考えるようにしましょう。

クイズ2-3 103回 117 結核菌について

国家試験での重要度

実習での重要度

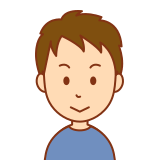

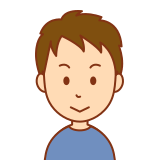

主に細菌の分泌する毒素について、結核菌の感染経路について、結核菌ワクチンについて聞かれていますね!

外毒素を分泌する菌をまずは覚えてしまいましょう

外毒素をまとめた物になります。

外毒素とは細菌の増殖と共に細胞外に分泌される毒素です。

組成はタンパク質が主で、熱に弱いです。

余談ですが、タンパク質が熱に弱い理由など上手く説明できない方は調べておきましょう。物理の勉強にも繋がります!

| 内毒素 | 外毒素 | |

|---|---|---|

| 所在 | グラム陰性菌の細胞壁外膜構成成分 | 細菌の増殖と共に細胞外に分泌される毒素 |

| 主成分 | リポ多糖 | タンパク質・糖タンパク |

| 熱安定性 | 耐熱性 | 易熱性 |

| 毒性 | 比較的弱い | 一般的に強い |

| その他 | グラム陰性菌に特有 | ・抗毒素抗体が存在 ・トキソイド化が可能 |

対して内毒素はグラム陰性菌の

細胞壁に存在すリポ多糖(LPS)の事を指します。

LPSのうちリピドA(脂質部分)が活性本体と言われています。

抗菌薬投与時など、グラム陰性菌の細胞が破壊され放出されるLPSが

エンドトキシンショックを引き起こす事もあります。

病院実習ではエンドトキシンショックについて

ドクターから聞かれた事がありました。

結核菌の感染経路と感染後の体内動態を理解しましょう

- 空気感染(飛沫核による経気道感染)

- 結核菌がマクロファージに貪食されると、体内で細胞性免疫が暴走して様々な組織に壊死性の病変を引き起こす。

結核菌の感染方式について覚えておきたいことのまとめになります。

空気感染する事 マクロファージを介した免疫機構に影響を与える事

上記2点把握しておきましょう。

実習中ICTの講義を受けていた際結核菌の感染経路や、

空気感染による感染拡大を防ぐためにどうすれば良いか?

など指導薬剤師の先生から聞かれました。

感染経路についてはこちらのクイズ記事もご活用ください!

結核菌の検査方法について

結核の検査手法についての知識も問われています。

- 胸部X線検査、CT

- ツベルクリン反応

- IFN-γ遊離試験

- Ziehl-Neelsen法、蛍光染色法

結核の主な検査方法になります。

ツベルクリン反応はⅣ型アレルギーを応用した検査法です。

ツベルクリン精製液を皮内投与して反応の有無を調べます。

結核に限らずアレルギー反応を利用した検査法については

実習で触れる機会が多いです。

それらの原理と対象疾患を整理しておくと良いでしょう。

結核菌ワクチンは株まで覚えておこう

| 種類 | |

|---|---|

| 弱毒性生ワクチン | MRワクチン(麻疹・風疹) BCG(ウシ型結核菌弱毒性ワクチン) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 水痘 ロタウイルス 天然痘(痘そう) |

| 不活化ワクチン | ポリオ(急性灰白髄炎) 日本脳炎 インフルエンザ ヒトパピローマウイルス Hib感染症 肺炎球菌感染症 狂犬病 A型肝炎 B型肝炎 |

| トキソイド | 破傷風 ジフテリア |

ワクチンを種類別に整理してみました。

BCGはウシ型結核菌の弱毒性ワクチンです。出題されているので覚えておきましょう。

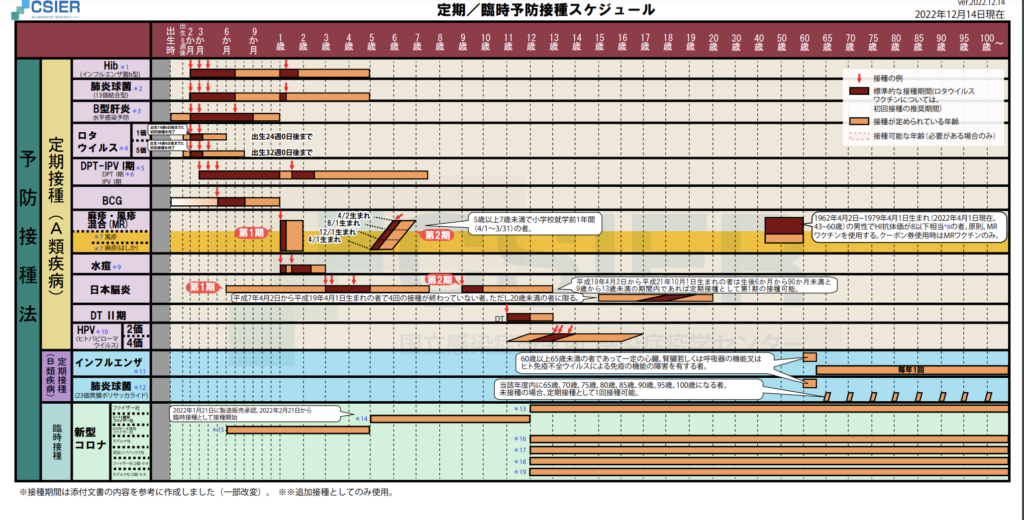

オマケ 予防接種スケジュール

(https://www.niid.go.jp/niid/ja/schedule.html)

A類疾病とB類疾病に分類されています。

臨時接種(AB問わず 自己負担なし)とA類の定期接種は努力義務が課されています。

※B類の定期接種や新たな臨時接種には努力義務はありません

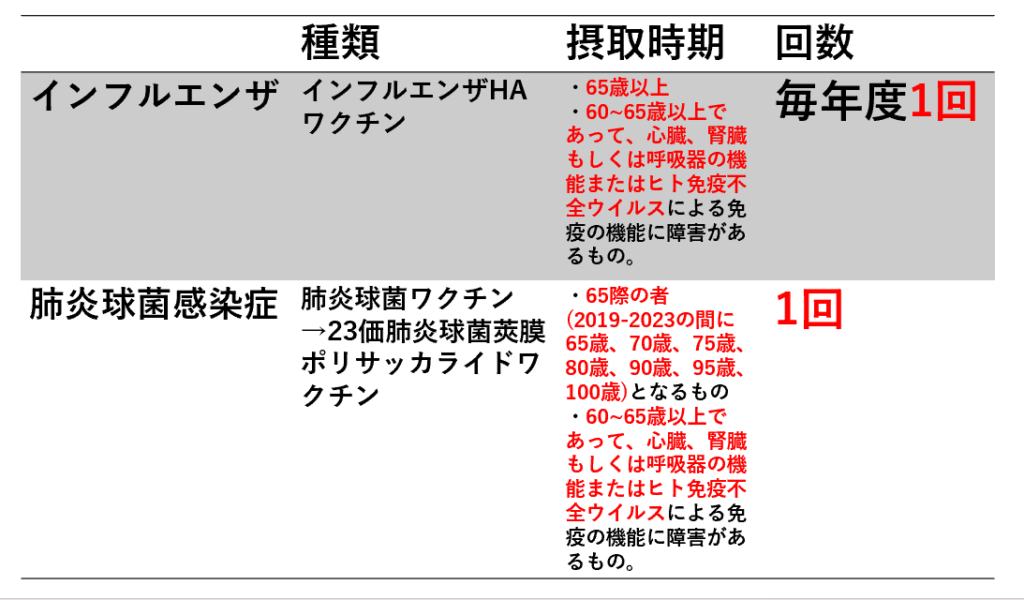

B類疾病については覚える事が複雑なので注意しよう!

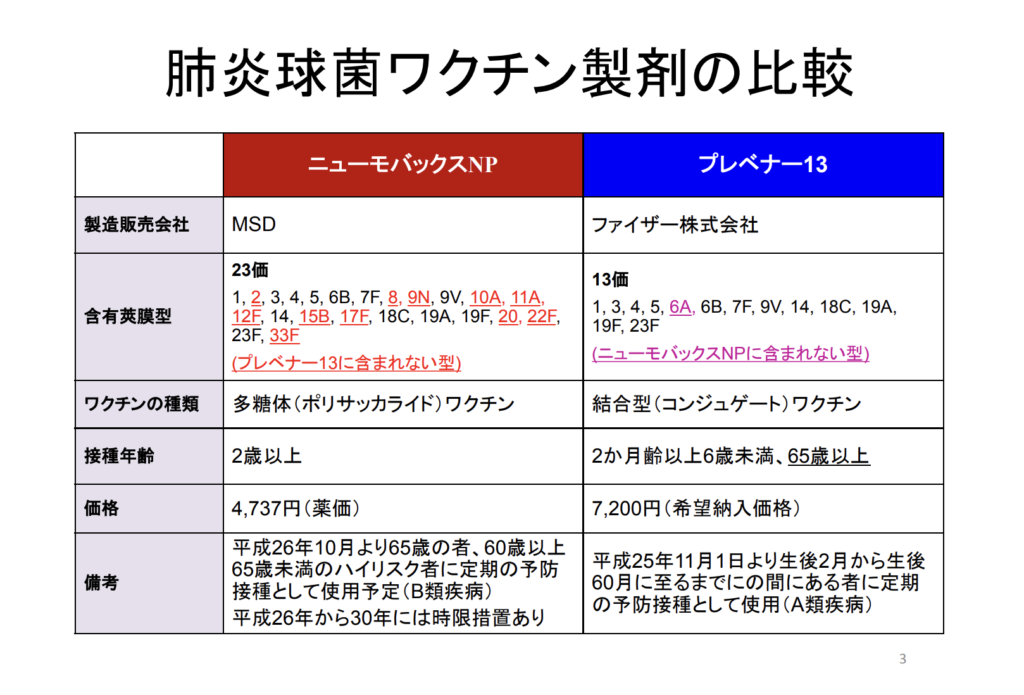

B類疾病のインフルエンザと肺炎球菌については上記の項目がよく国家試験に出題されているので覚えておきましょう。

また肺炎球菌ワクチンについては製剤の比較に関する知識が出題されています。

(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000058658.pdf)

共に肺炎球菌の莢膜を用いたワクチンです

13価と23価で対象が異なるのでしっかり理解しておきましょう。

莢膜って?って方は働く細胞をみましょう!

実習中予防接種に直接的に関わる事はありませんでしたが、

感染症の症例を見る事は機会は幾度かありました。

関連知識として予防接種の事を考えてみると

知識と知識が有機的につながっていき勉強になるかと思います。

コメント