事例の背景

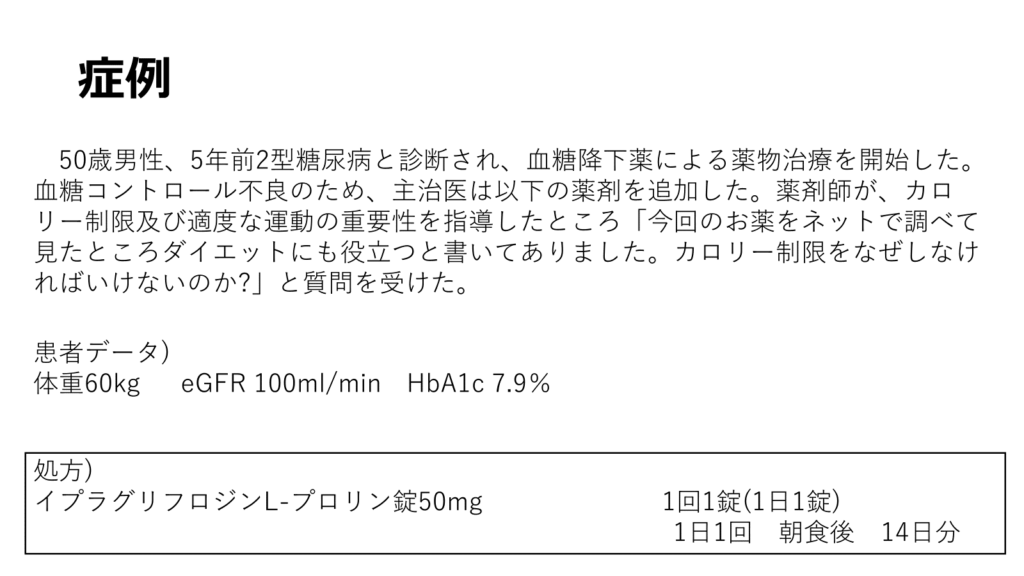

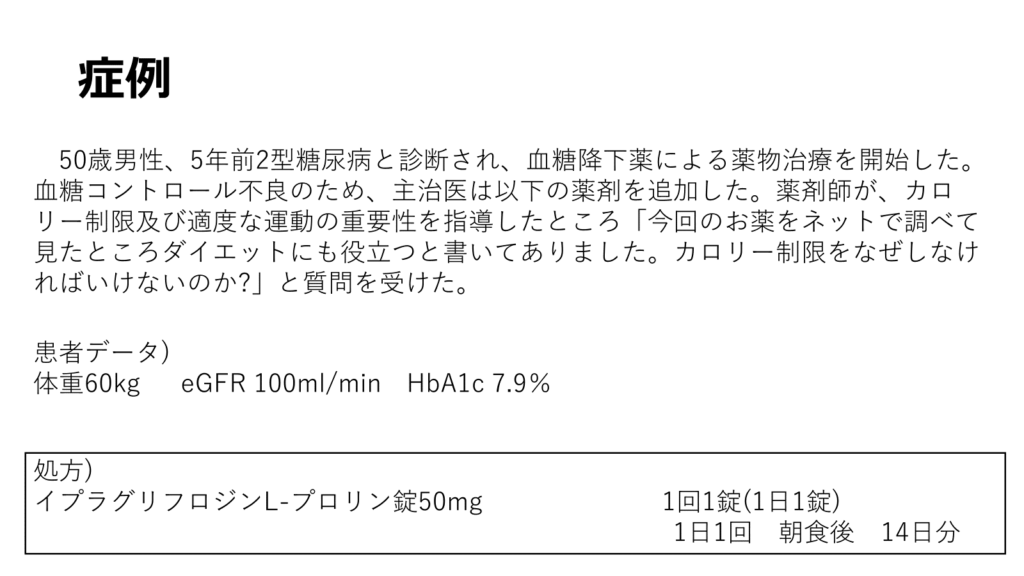

症例

把握しておきたい基礎知識

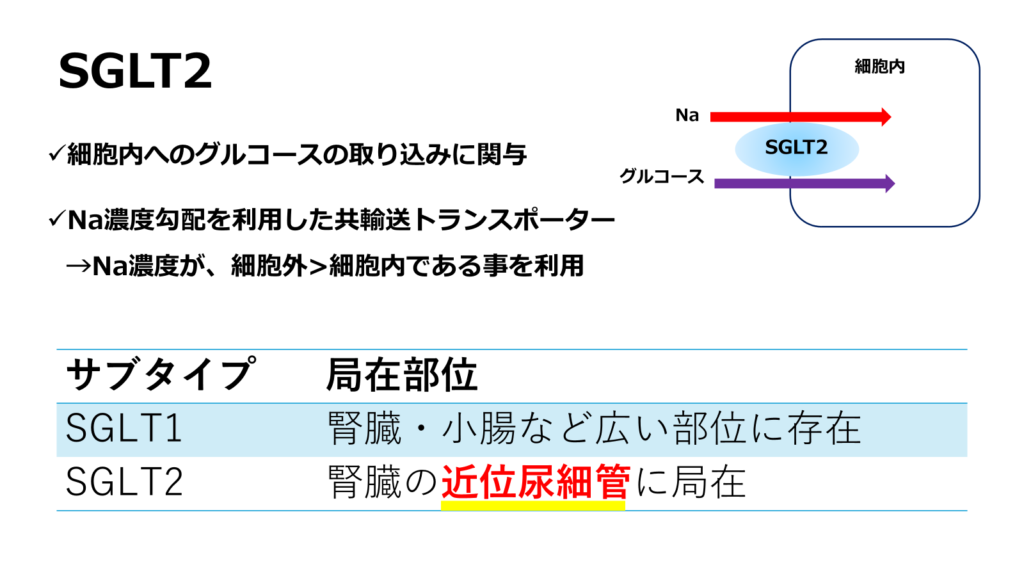

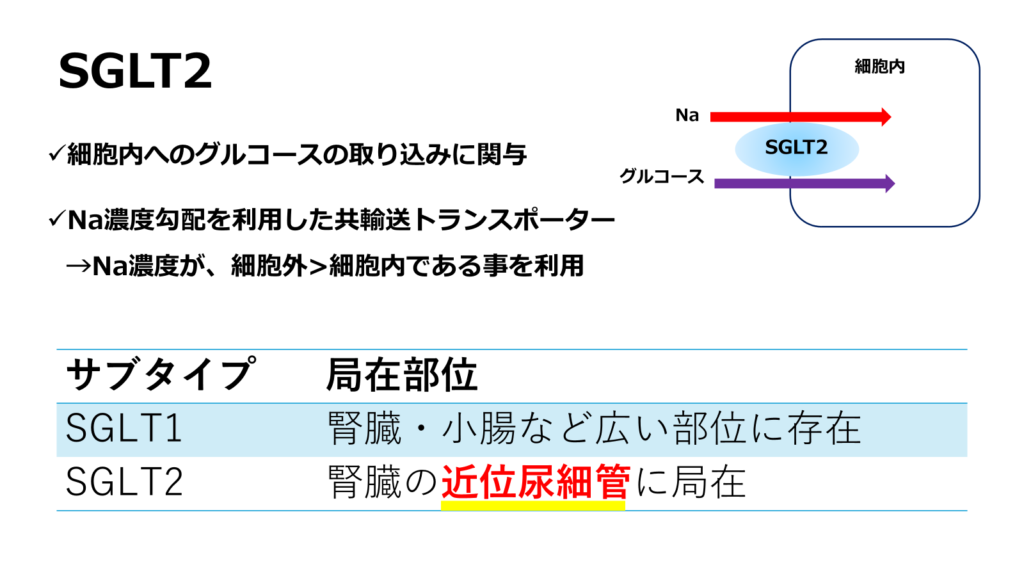

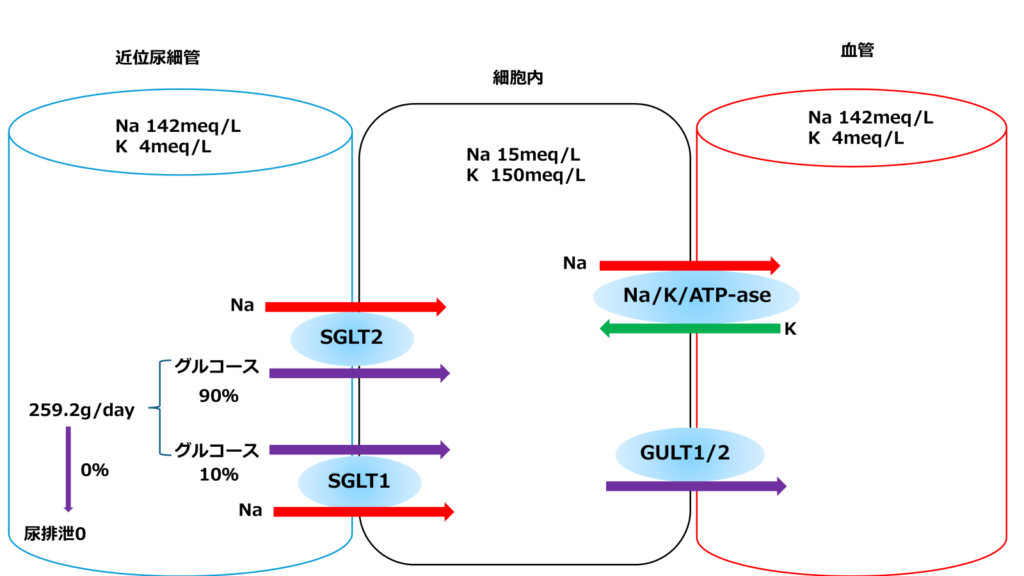

処方薬の作用点、SGLT2(ナトリウム/グルコース共輸送体)

処方薬について(臨床的観点から)

剤形、規格、効果効能、用法用量のざっくりまとめです。詳しい事は添付文章等を確認しておきましょう。

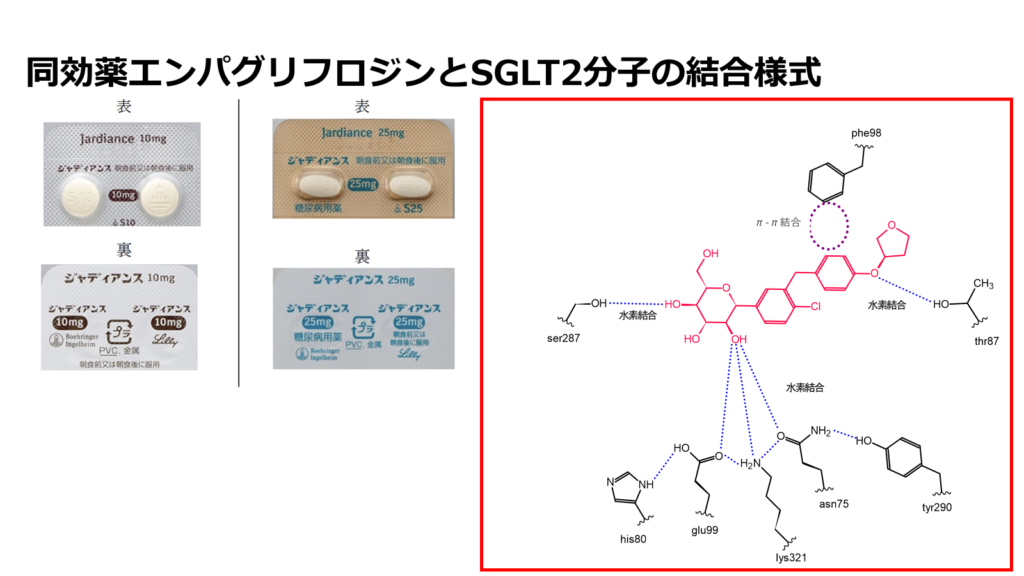

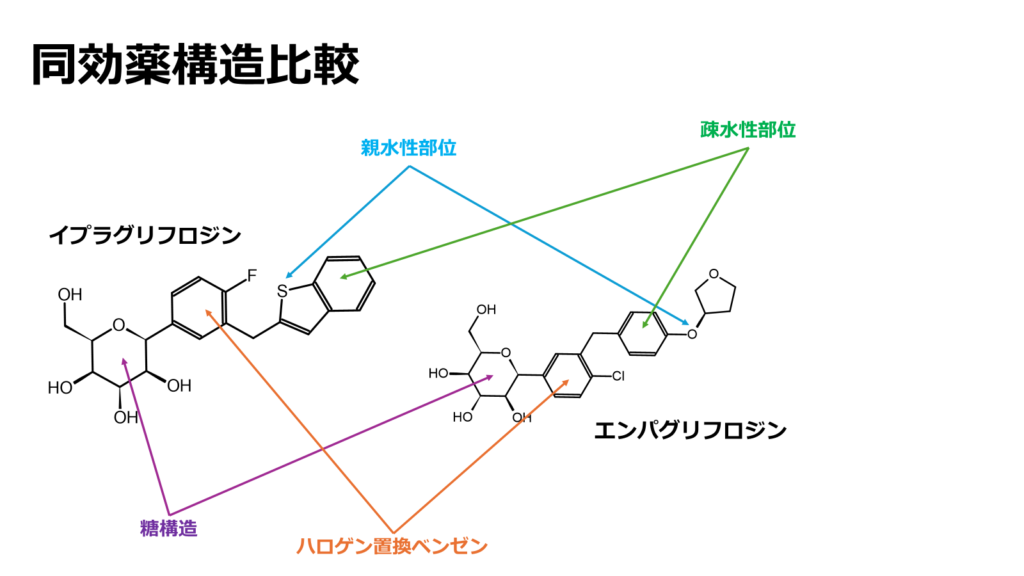

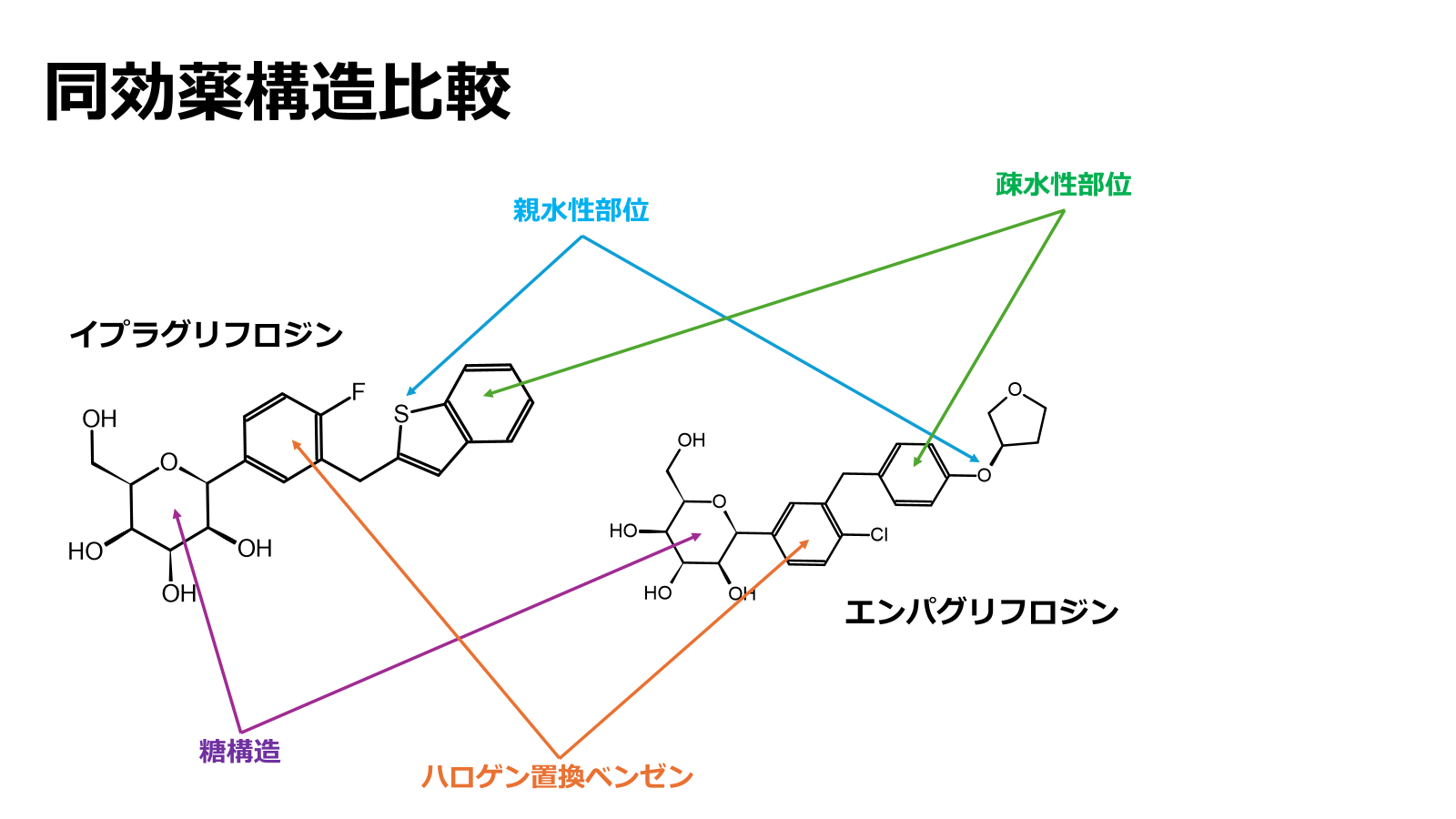

処方薬について(化学構造的な観点から)

次に化学的な観点から考察してみます。SGLT2とイプラグリフロジンの結合様式について触れたかったのですが、PDB上に該当データが見当たらなかった為、同効薬のエンパグリフロジンの結合様式を示します。

Structure of human SGLT2-MAP17 complex bound with empagliflozin 7VSI

https://www.rcsb.org/structure/7VSI

糖類似構造部分への結合には主にアスパラギン酸、グルタミン酸、リシン、セリン残基との水素結合が寄与しており、チロシンとヒスタミン残基は直接薬剤と結合していないものの認識部位の構造安定化に寄与しているものと考えられます。

また、糖以外の部分への結合はスレオニン残基による水素結合、フェニルアラニン残基によるπ–π相互作用が寄与していると言えます。

本症例での処方薬であったイプラグリフロジンと比較しても構造的な類似性が高いと考えられます。

各問題の解説

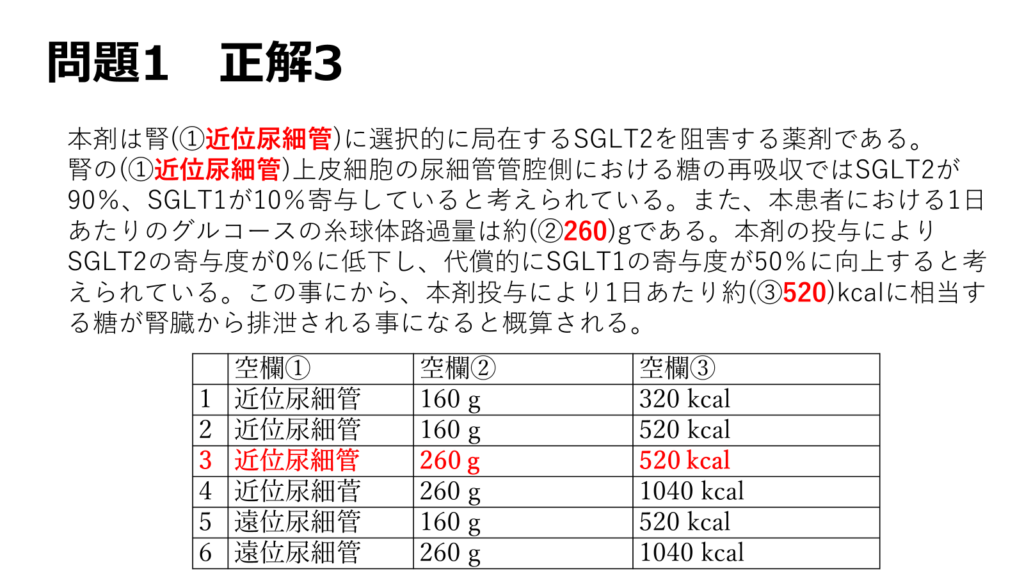

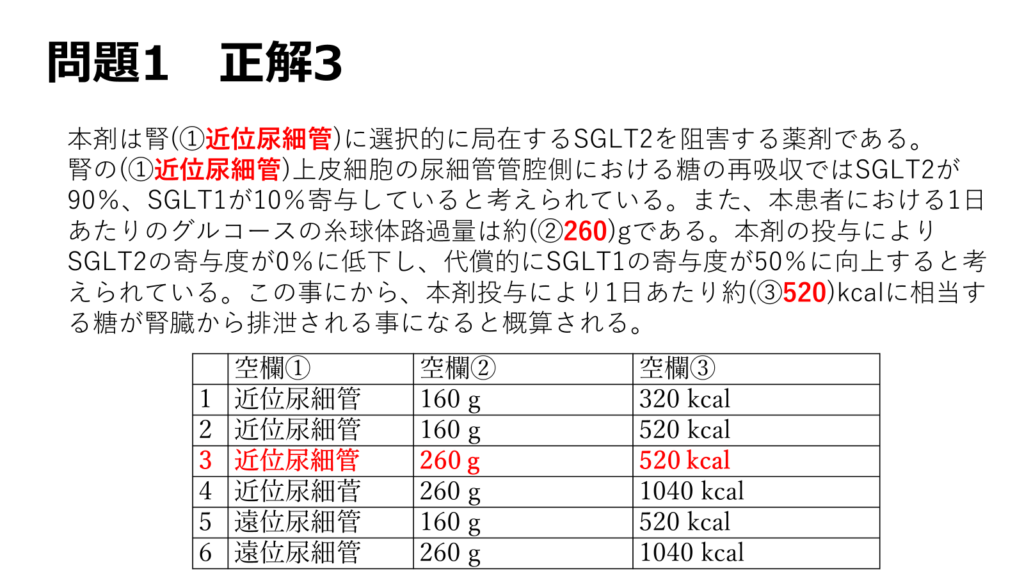

問題1 腎からの糖排泄量の算出

SGLT2の局在部位

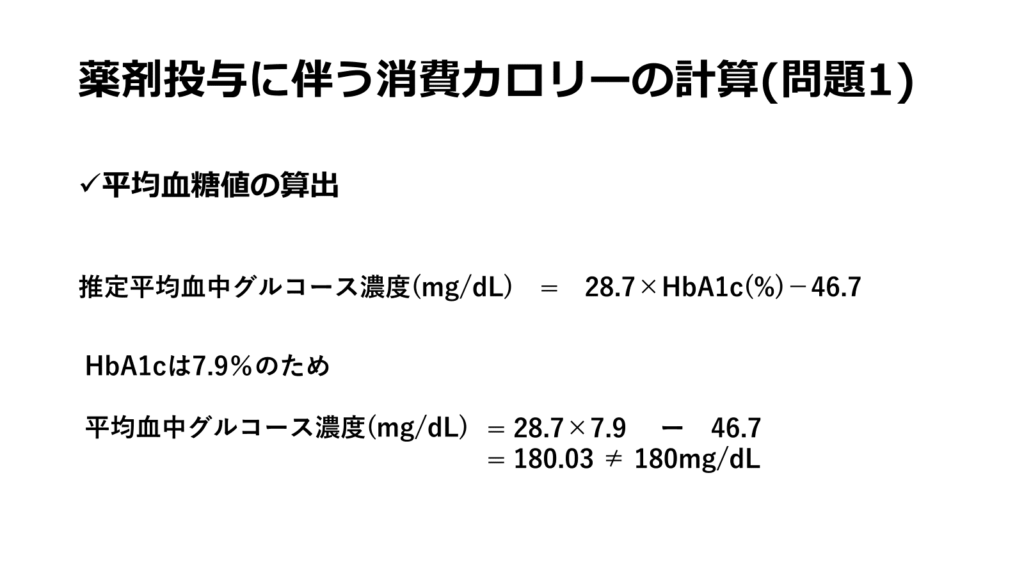

HbA1cから平均血糖値を算出する

糸球体を通過し、原尿に排泄される糖の量を算出する(1日あたり)

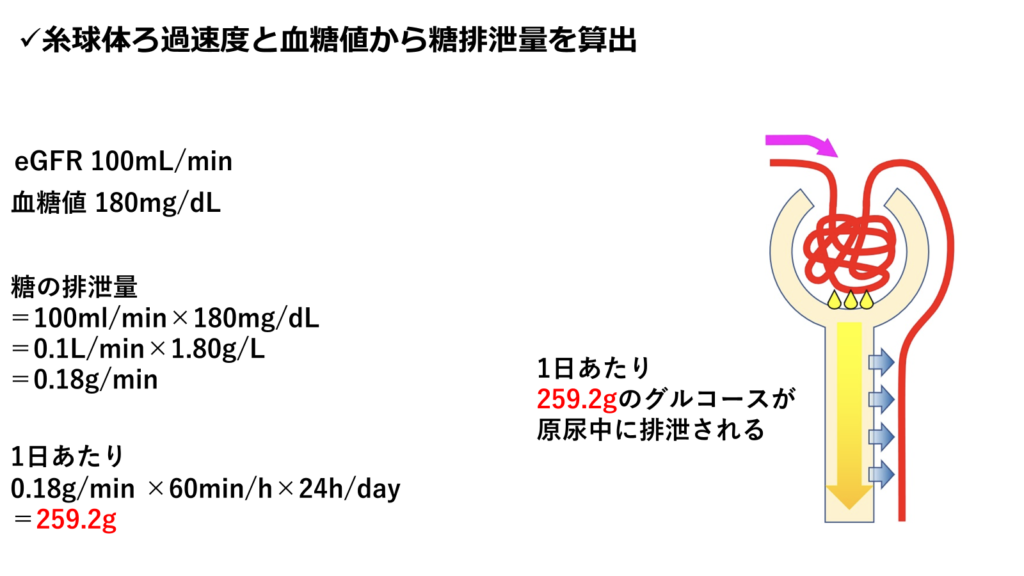

SGLT2とSGLT1の寄与割合の変化から薬剤投与に伴う糖排泄・消費カロリーを計算

薬剤投与前、糸球体ろ過を受けた糖は100%再吸収されると考えます。糖尿病の場合、飽和により再吸収が間に合わず一部排泄される糖もあります(一般的には血糖値170を上回ると排泄される)。しかし今回の問題は飽和について考慮せずに算出することとしており、「薬剤投与に伴う糖排泄量の変化」を考えれば良いためこれについては無視して考える事が出来ます。

問題文より糖の再吸収への寄与度はSGLT2が90%、SGLT1が1%である為

SGLT2再吸収:SGLT1再吸収:尿排泄= 90:10:0

と考える事が出来ます。

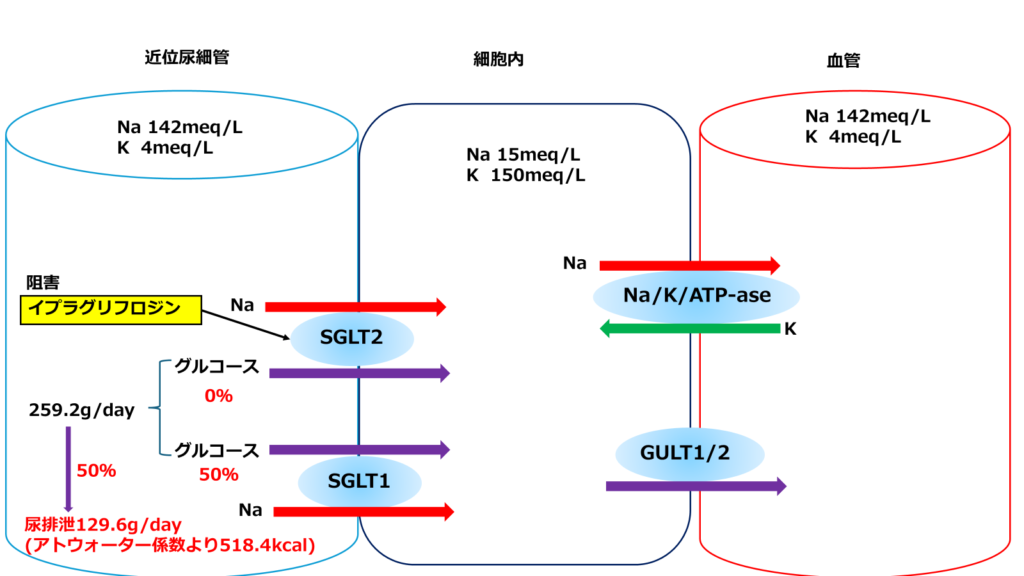

薬剤投与によって、SGLT2の寄与度が0%に低下します。そうなると代償的にSGLT1の働きが高くなりSGLT1寄与度が50%にまで上昇します。(代償範囲は最大で55%までと考えられています。)

SGLT2再吸収:SGLT1再吸収:尿排泄= 0:50:50

この事から、50%の糖が薬剤により尿中に排泄される事になると考えられます。

1日あたり、259.2gの糖が原尿中に排泄され、その50%は再吸収されずにそのまま尿へ排泄される事になります。よって1日当たりの尿への糖排泄量は259.2×0.5で129.6gと算出されます。

後は、排泄される糖にアトウォーター係数を掛ける事で消費カロリーに換算する事が出来ます。129.6×4で518.4kcal。よって最も近い520kcalが答えとなります。

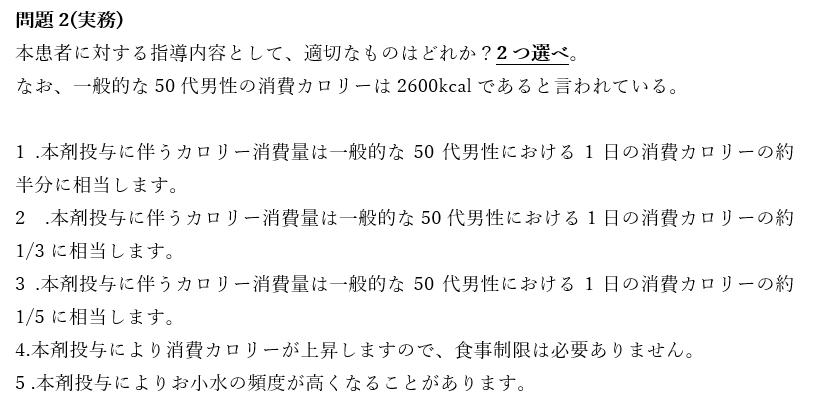

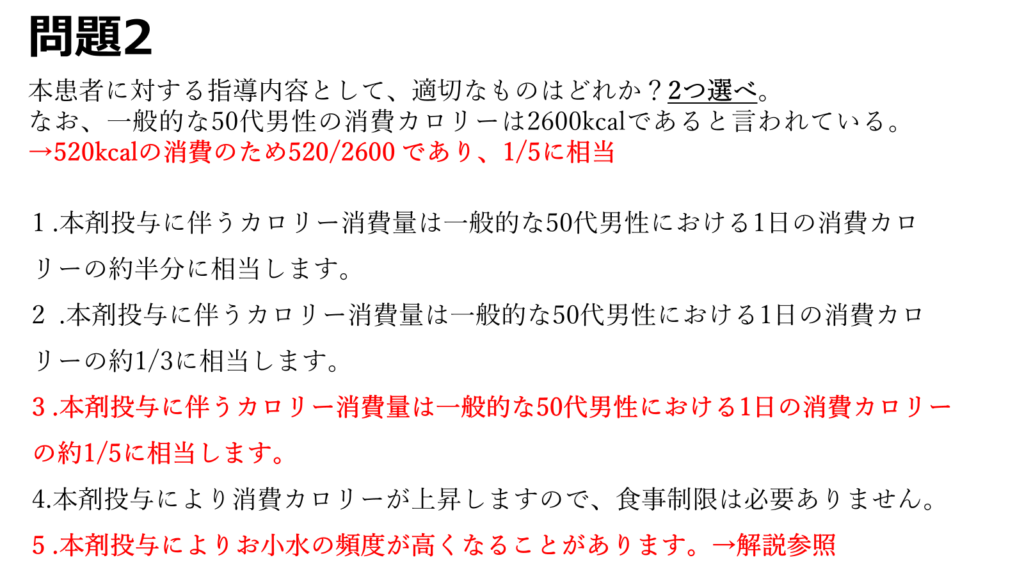

問題2 計算結果を踏まえた上で・・・・

問題2は、問題1での計算結果を踏まえた上でどの様な患者対応を行うか?になります。

SGLT2阻害薬の副作用として、多尿、頻尿が見られる事があります。これは、SGLT2がNaとグルコースの再吸収に関与するトランスポーターである事に起因しております。

SGLT2が阻害され、原尿中のNa及びグルコース濃度が上昇すると、原尿の浸透圧が上昇し水分の排泄が増えていきます。

SGLT2阻害薬の中には、この利尿作用を利用して心不全治療などに用いられるものもあります。

本剤の利尿作用により多尿・頻尿がみられることがある。また、体液量が減少することがあるので、適度な水分補給を行うよう指導し、観察を十分に行うこと。脱水、血圧低下等の異常が認められた場合は、休薬や補液等の適切な処置を行うこと。特に体液量減少を起こしやすい患者(高齢者や利尿剤併用患者等)においては、脱水や糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖症候群、脳梗塞を含む血栓・塞栓症等の発現に注意すること

スーグラ錠25mg 添付文章

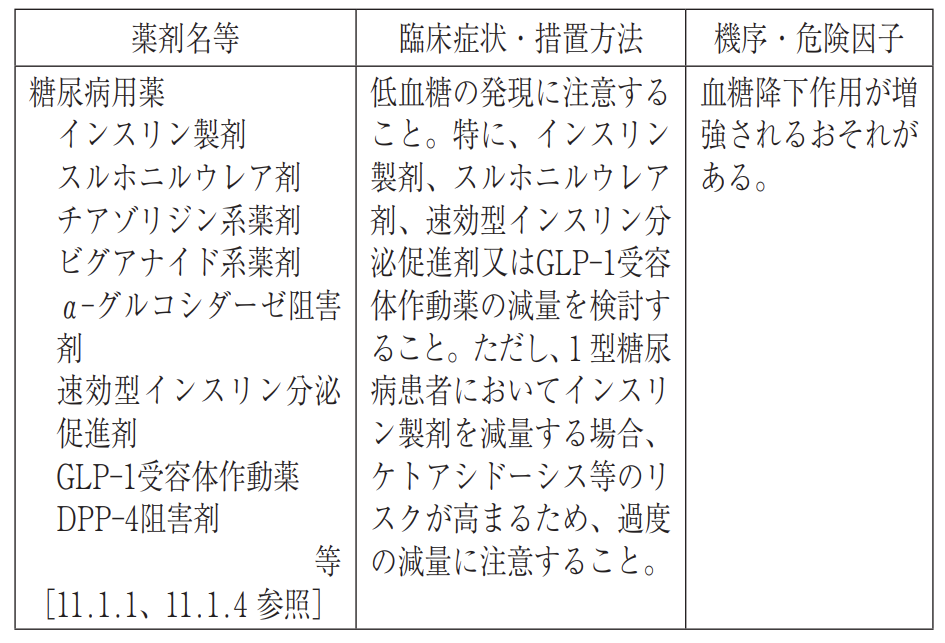

また、本事例を見てみると「2年前より血糖降下薬による治療を受けており、今回イプラグリフロジンが追加された」ということが読み取れます。本剤は、他の糖尿病用薬と併用すると血糖降下作用が増強され低血糖リスクが高まるとされています。SGLT2阻害薬のみに限った話ではありませんが、血糖降下薬の多剤併用では低血糖について特に注意を払いながら観察していく必要があるでしょう。

スーグラ錠25,50mg 添付文章 10.2 併用注意

今回の出題では触れていませんが、他にもいくつかの注意点があります

- 低血糖への対処法

- 血糖値の定期的なモニタリング

→3ヶ月効果出なかったら治療法変更を検討 - 腎機能への影響、透析者への対応

- 尿路感染やケトアシドーシスのリスク

- 他・・・・

おまけ: 実習では・・・

ハイリスク加算、尿路感染の服薬指導、食生活の状況、運動療法の注意点(網膜症の有無で運動の可否が変わってくる)など確認しなければならない事が沢山あります。それまでの薬歴情報や患者さんの言動から優先順位をつけ少しずつ確認していく事が非常に重要になります。

服薬状況の確認と同時に食事について確認する

食事療法は糖尿病治療の基本になります。が、間違った食事制限や好きなものを我慢しなければならない事に対するストレスなど様々な課題点があります。

- 間食や食べ過ぎをしているような兆候が無いか?

- 3度の食事を規則正しく食べれているか?

- 脂肪を控え食物繊維を摂取出来ているか?

- ゆっくり噛んで食べているか?

- 逆に過度な食事制限、ダイエット行為をしていないか?

- 好きな食べ物について

など意識して観察を行うようにしていました

合併症のリスクが少なそうであれば運動について聞く

食事に加えて運動も糖尿病治療の基本になりますが、少し注意点があります。網膜症の合併がある場合は運動療法は避ける必要がある事です。また、そうでない方でも運動そのものに苦手意識を感じている方は多いです。

- 運動に対する苦手意識の有無

- 日常生活でのエレベーター、エスカレーターの使用状況

- 運動する仲間がいるかどうか?

- 足腰や膝に負担が無いか?

など意識して観察を行うようにしていました。

SGLT2阻害薬のモニタリングでは尿の回数や色を確認する

前述した注意点より、着目したいことをまとめます。利尿作用による生活への影響、副作用である尿路感染症の有無などを調べる必要がある為です。

- 尿の回数や頻度に変化は無いか?

- 夜間、尿で起きてしまう事が多くないか?

- 排尿時に違和感(痛み、痒みなど)を感じる事は無いか?

- 尿の濁りなどは無いか?

など意識して観察を行うようにしていました。

熱い時期、利尿剤併用あり、他の血糖降下薬併用等がある場合は倦怠感や悪心等を確認する

脱水やケトアシドーシスのリスクについての説明を行います。本剤単剤の場合はそこまでリスクが大きい訳ではありませんが、環境要因や併用薬によってはリスクが高まるため注意が必要になります

- 暑い時期であれば→定期的な水分補給を行っているか?

- 他の利尿剤との併用があれば→定期的な水分補給を行っているか?

- 他の血糖降下薬の併用がある時は→低血糖症状の発現状況、頻度はどれくらいか?

- 体調不良(シックデイ時)の対応は理解できているか?

- ケトアシドーシスの初期症状について把握出来ているか?

など意識して観察を行うようにしていました。

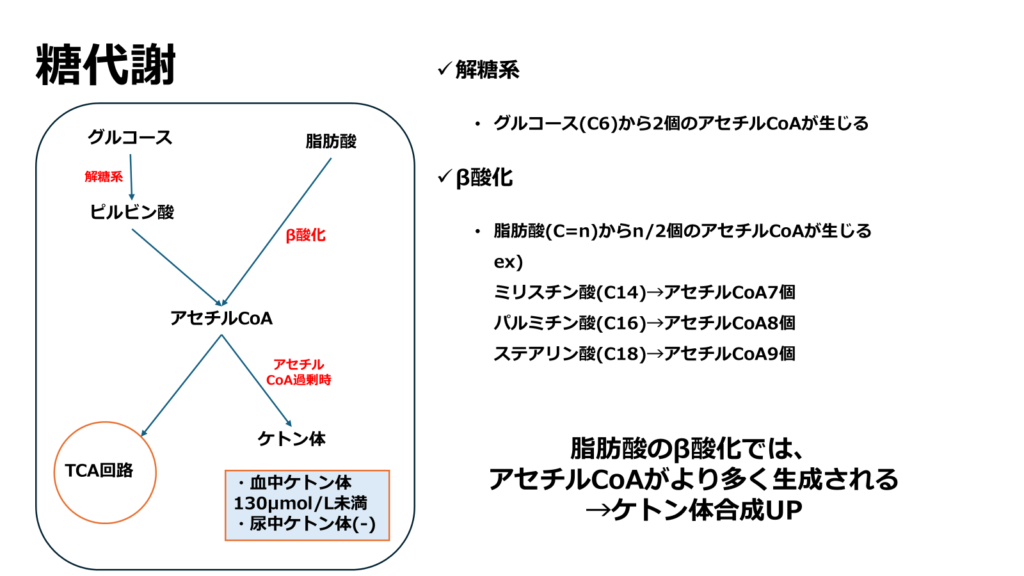

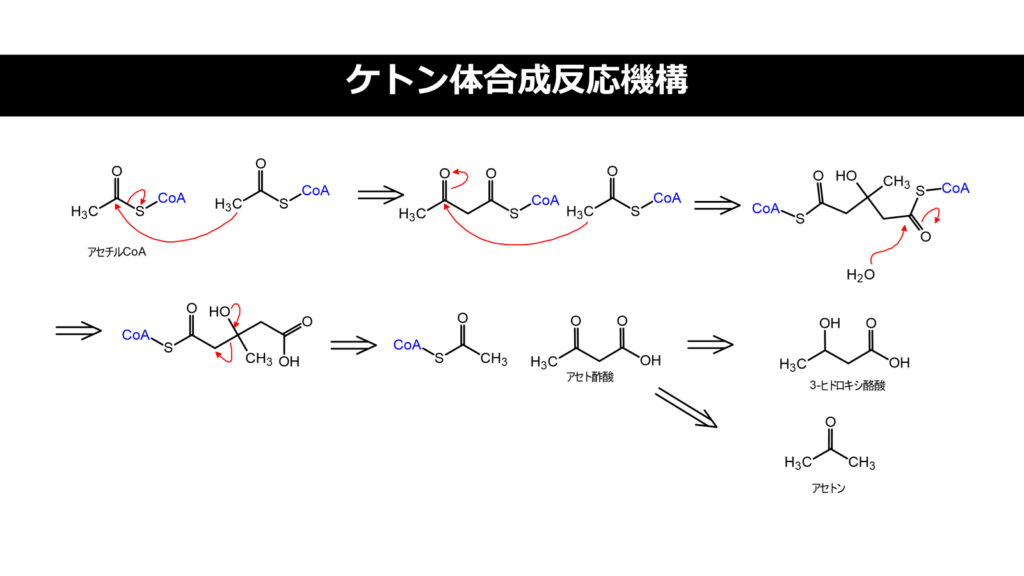

関連知識1 : ケトアシドーシス

糖と脂肪酸のエネルギー代謝の概要になります。糖と脂肪酸の一分子当たりのアセチルCoA産生量では脂肪酸の方が多くなります。このため、脂肪酸を代謝した際はケトン体が蓄積しやすいと言えます。※ケトン体は肝臓で糖に変換され、低下した血糖値を補います。

SGLT2阻害薬の投与により血中の糖質が減少すると脂肪酸代謝(β酸化)が優位になりケトン体が蓄積しやすくなります。これがケトアシドーシスのリスクとなっていきます。

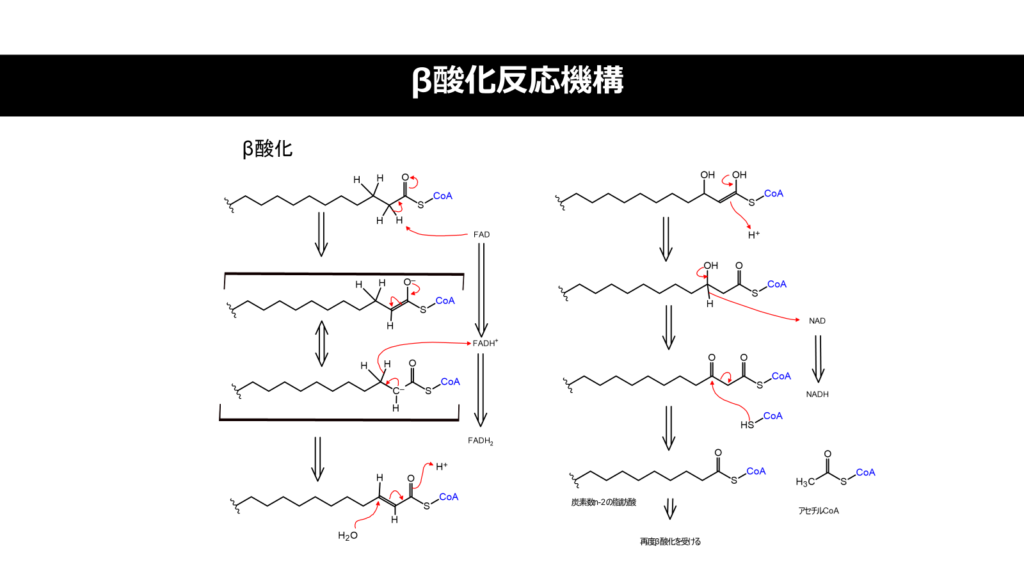

関連知識2 :β酸化、ケトン体合成

次に有機化学的な観点から、β酸化及びケトン体の生成を見て見ます。反応様式と酵素名のまとめになります。

- αβ位に於ける脱水素化(酸化)

- アシルCoAデヒドロゲナーゼ

- β位に対する水付加反応

- エノイルCoAヒドラターゼ

- β位水酸基の酸化(酸化)

- 3ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼ

- 末端アセチル基の脱離(逆クライゼン縮合)

- βケトチオラーゼ

- アセチルCoAの二分子縮合(クライゼン縮合)

- アシルCoAデヒドロゲナーゼ

- αケト基に対するアセチルCoA付加(アルドール反応)

- HMG-CoAシンターゼ

- HMG-CoAの生成

- HMG-CoAシンターゼ

- アセチルCoAの脱離(逆アルドール反応)

- HMG-CoAリアーゼ

以上が、脂肪酸の代謝反応(β酸化)及びケトン体が生成される際の反応機構になります。

まとめ

- SGLT2は腎近位尿細管に限局して発現するトランスポーターであり、原尿中に排泄された糖の再吸収に関与する。

- 排泄される糖の量を計算する事で消費カロリーを概算する事が出来る

- 計算結果から、適切な指導に繋げる

- くすりがカロリー消費を増やすからといって、生活習慣の改善をしなくて良い訳ではない

- 頻尿、低血糖、脱水、アシドーシス、尿路感染など注意するべき事は沢山ある。

コメント