過去問の内容を元に予想問題を作成してみました!

今回は実務、衛生、化学、物理の連問で問1から問4まであります。

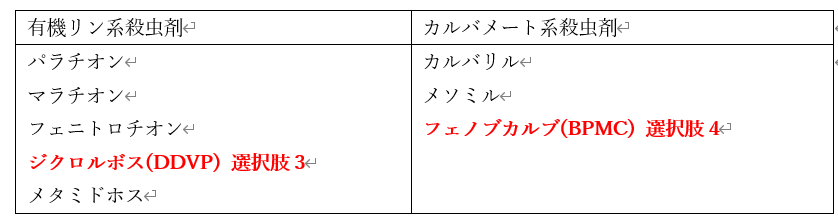

問題

解答解説はこちら!

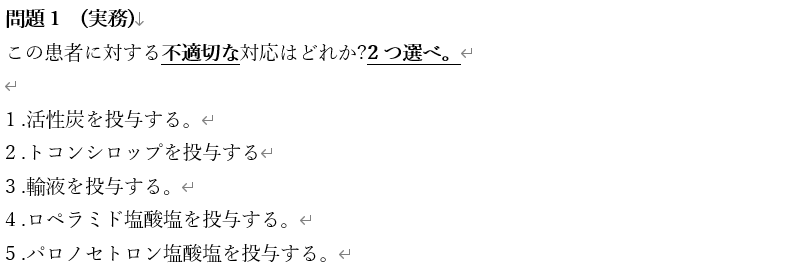

問題1 中毒に対する初期対応

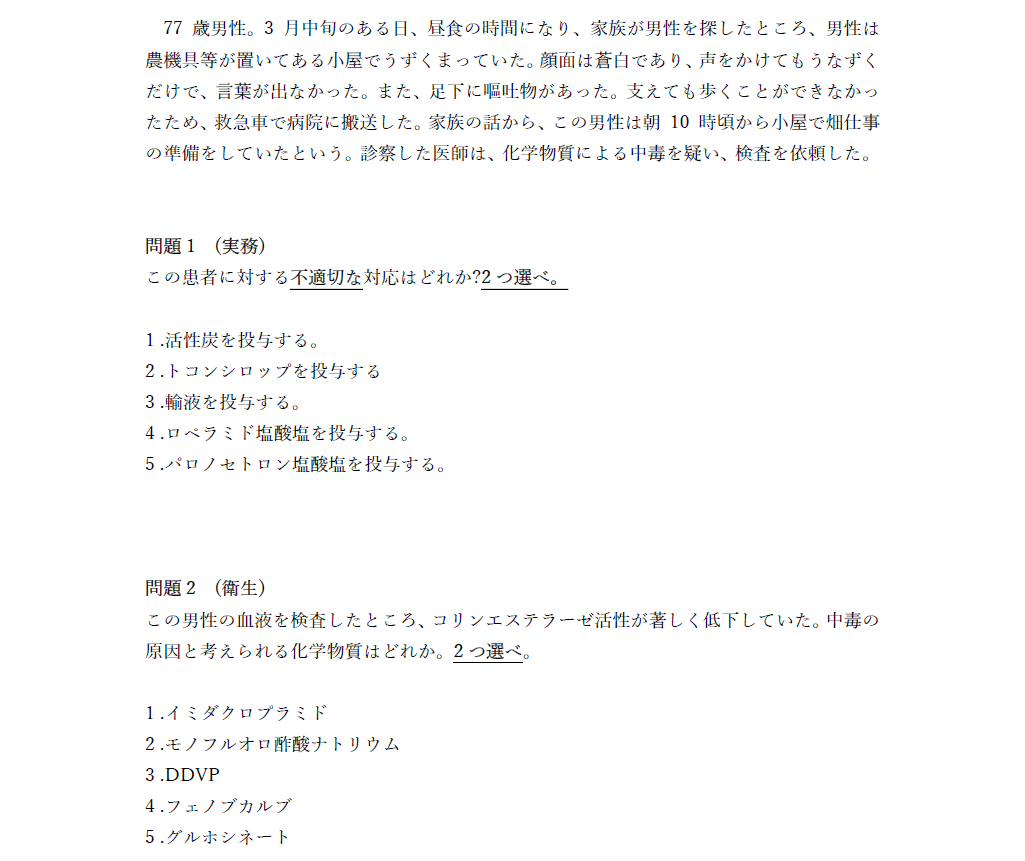

症例文

答え ④⑤

急性中毒の対応では「吸収させない」、「出す」、「症状への対処」が基本になります。ですので、制吐剤の投与は不適切と言えます。よって④と⑤が不適切な記述と言えます。

なお、本症例では毒物の経口摂取の可能性が否定できません。ですので活性炭による消化管内毒素の吸着、トコン(催吐剤)による毒物の消化管からの排出を試みます。

吸収された毒物については、強制利尿による排泄を試みます。この為、輸液や利尿剤が用いられる事があります。

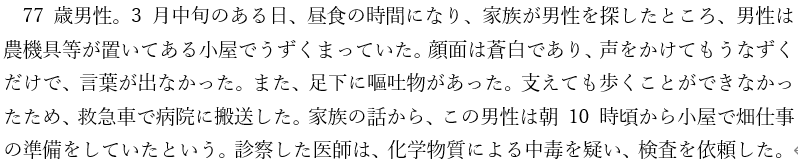

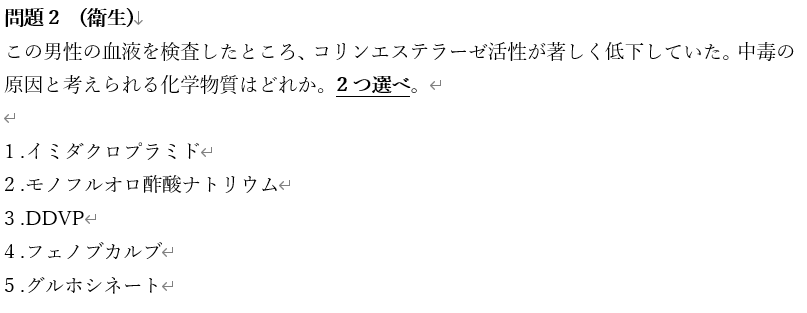

問題2 コリンエステラーゼ阻害剤

答え ③④

問題文より、コリンエステラーゼ活性が低下している事が分かります。よって、コリンエステラーゼ阻害作用のあるDDVP(ジクロルボス)及びBPMC(フェノブカルブ)が正解になります。ジクロルボスは有機リン系、フェノブカルブはカルバメート系の農薬に分類されます。

選択肢についても整理しておきます。青本などで確認しておきましょう。

- ネオニコチノイド系殺虫剤

→ニコチン性アセチルコリン受容体を持続的に活性化する。

ニコチン イミダクロプラミド アセタミプリド等が該当 - 含リンアミノ酸系殺虫剤

→毒性が弱く使用数UP。リンを含むがアセチルコリン阻害作用はない。遺伝子組み換え作物と組み合わせて使われる事もある。植物体内のアミノ酸合成を阻害。

グリホサート グルホシネート

※グリホサートはクロロフィルやカロテノイドの生合成を阻害

※グリホシネートはグルタミン酸の合成や脱炭酸を阻害

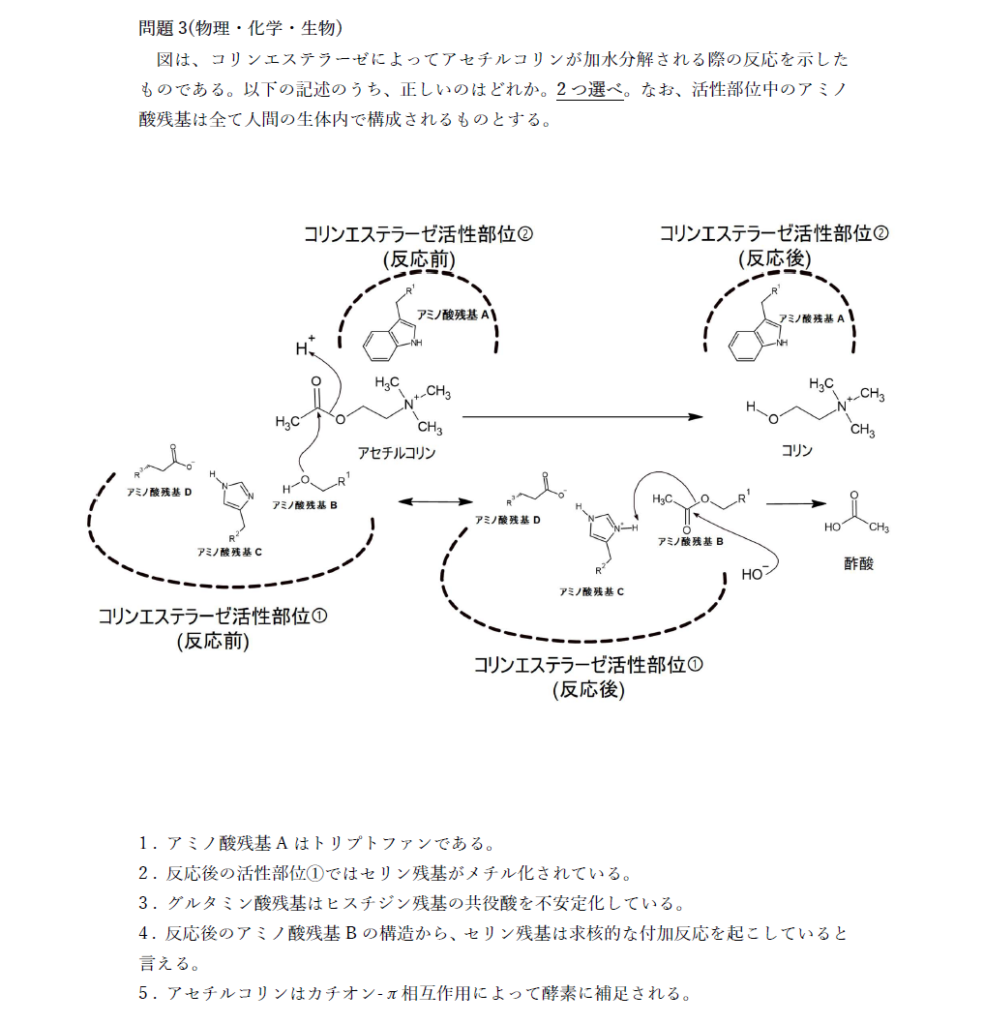

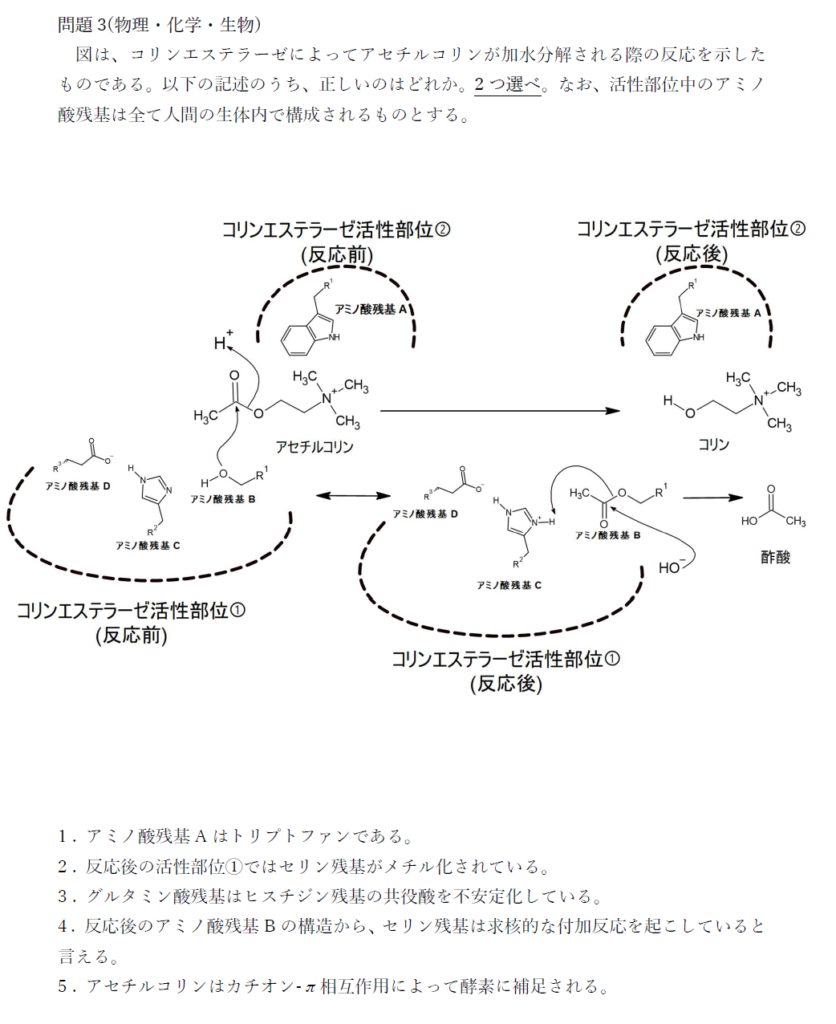

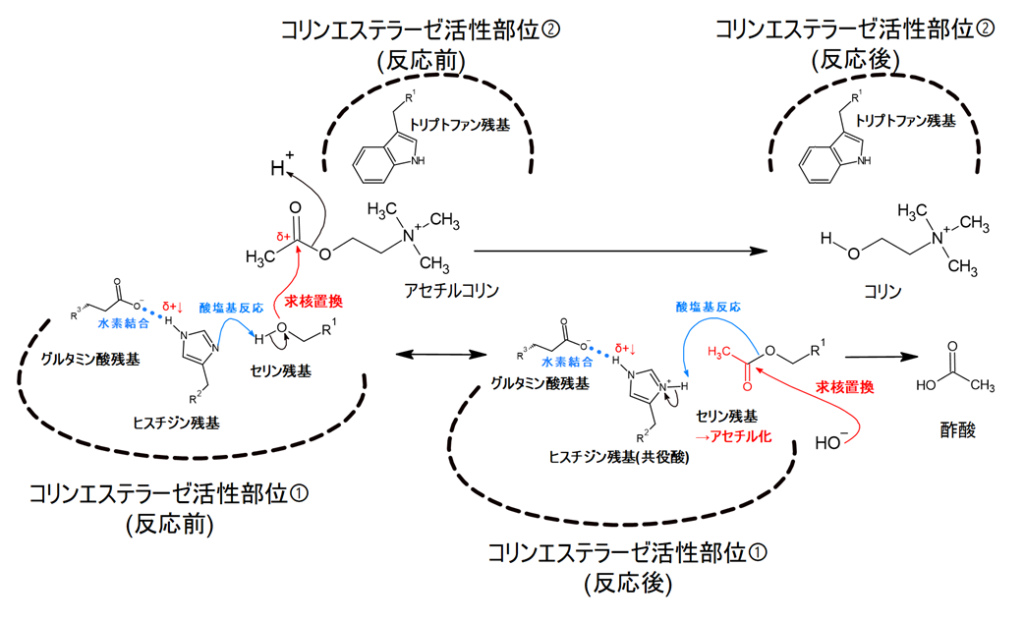

問題3 コリンエステラーゼの反応機構

今回の患者が暴露した化学物質の標的分子について、有機化学的な視点から「どのように反応が進むか?」を問う問題になります。

答え ①⑤

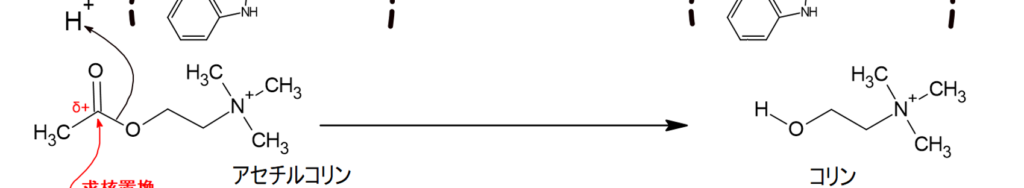

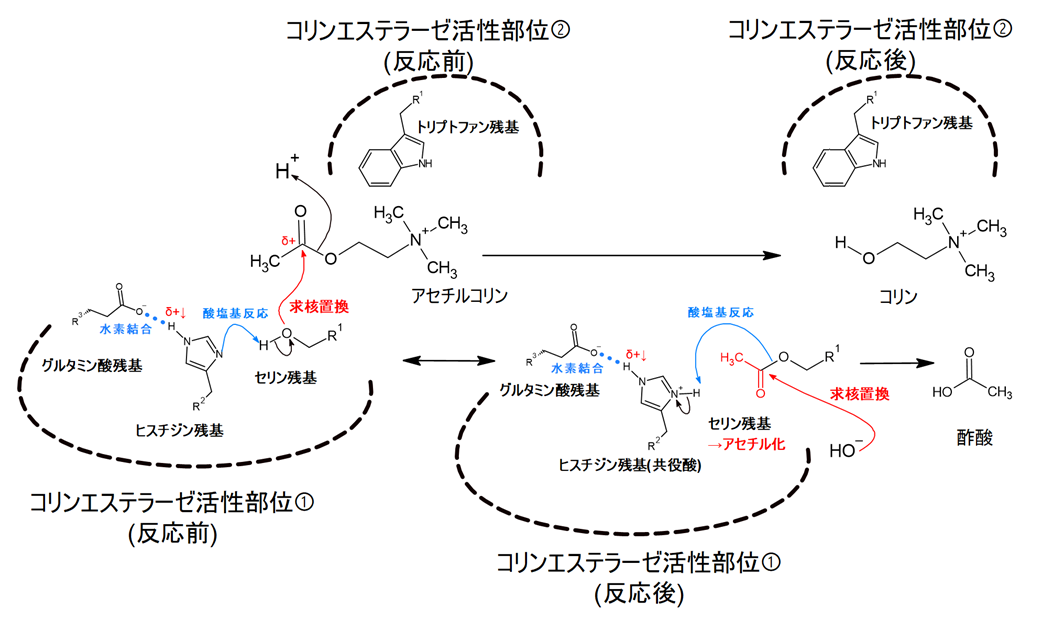

アミノ酸残基Aについては、インドール骨格を含むアミノ酸である事が分かるのでトリプトファン残基である事が分かります。また、インドール環のπ結合とアセチルコリンの4級アミノ基(陽イオン)間のカチオン-π相互作用によって、アセチルコリンはコリンエステラーゼの活性部位に補足されます。

↑イオン-π相互作用による基質の補足

次に各選択肢についての解説になります。

以下がアミノ酸名および反応機構を書き込んだ図になります。

1段階目反応 セリン残基によるアセチルコリンへの求核置換

- グルタミン酸残基はヒスチジン残基の塩基性を高めている

- ヒスチジン残基はセリン残基に塩基として働く

- プロトンを失ったセリン残基がアセチルコリンに求核置換反応を起こす

→コリンが脱離。セリン残基のアセチル化。

2段階目反応 アセチル化セリン残基の加水分解

ヒスチジン残基の共役酸はグルタミン酸残基との水素結合によって安定化されています。これは、反応全体として見た時、中間体が安定化されていると言えます。これもコリンエステラーゼが触媒作用を示す理由の一つでもあります。

- アセチル化セリン残基に水が求核置換反応を起こす。

→酢酸が生成 - 追い出された結合電子はヒスチジン残基(共役酸)と酸塩基反応を起こす。

→活性部位が元の形(反応前)に戻る

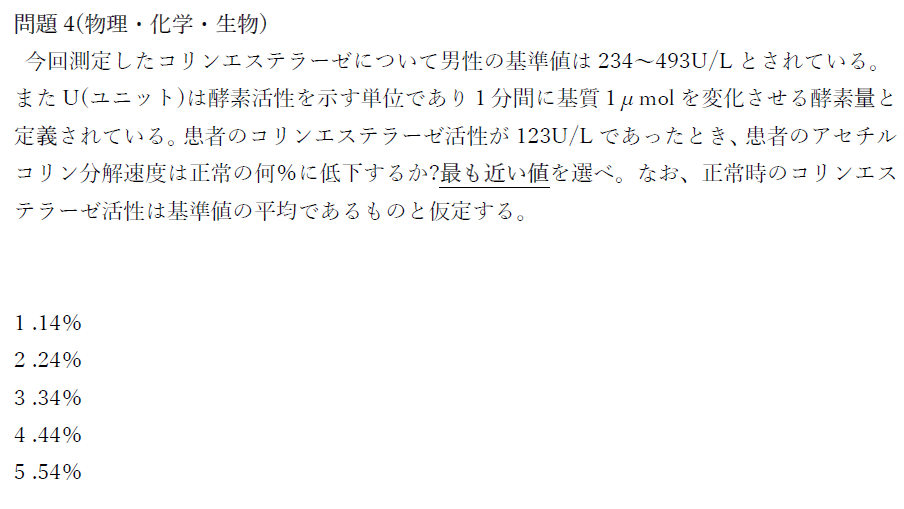

問題4 酵素活性の数量的評価

全問で学習したコリンエステラーゼの反応について、物理化学的な視点から「具体的にどの程度反応するのか?」について数量的に考える問題になります。

正解 ③

臨床検査などの単位によく用いられるU/L(IU/L)は酵素の活性を示す単位になります。問題文にも記載されているように、1分間に基質1μmolを変化させる酵素量と定義されています。

酵素反応において、Sを基質濃度、Eを酵素濃度、ESを酵素基質複合体、Pを生成物として表すと以下の式で表せます。

式より SとEは1:1で反応する事が分かります。

また、Sは患者のアセチルコリン濃度、Eは患者のコリンエステラーゼ活性(U/L)と置くことが出来るので、コリンエステラーゼの反応に於いて、酵素の量はそのままアセチルコリンの分解速度に比例します。これを踏まえて、比例計算で分解速度の低下度合いを算出します。

以下が計算過程になります。

正常時コリンエステラーゼ活性の算出

→問題指示より、正常時のコリンエステラーゼ活性(U/L)は基準の平均であると仮定する

活性を用いた比例計算。正常時のアセチルコリン分解速度を1と仮定して計算します。

よって、アセチルコリン分解速度は正常値の分解速度の33.8%に低下していることになるため、最も近い34%(選択肢3) が正答になります。

まとめ

- 中毒に対する初期対応を知る(実務)

- 中毒原因物質の特性を理解する(衛生)

- 標的分子の生体内化学反応を理解する(有機化学)

- 影響の度合いを数量的に評価する(物理化学)

コメント