こんな方におすすめ!

- 薬理学を学び始めの薬学2~3年生

- 薬学部1年の有機化学でIUPAC命名法を学習中の方

- 実習前の薬学4-5年生

- CBT対策中の薬学部4年生、国家試験対策中の6年生

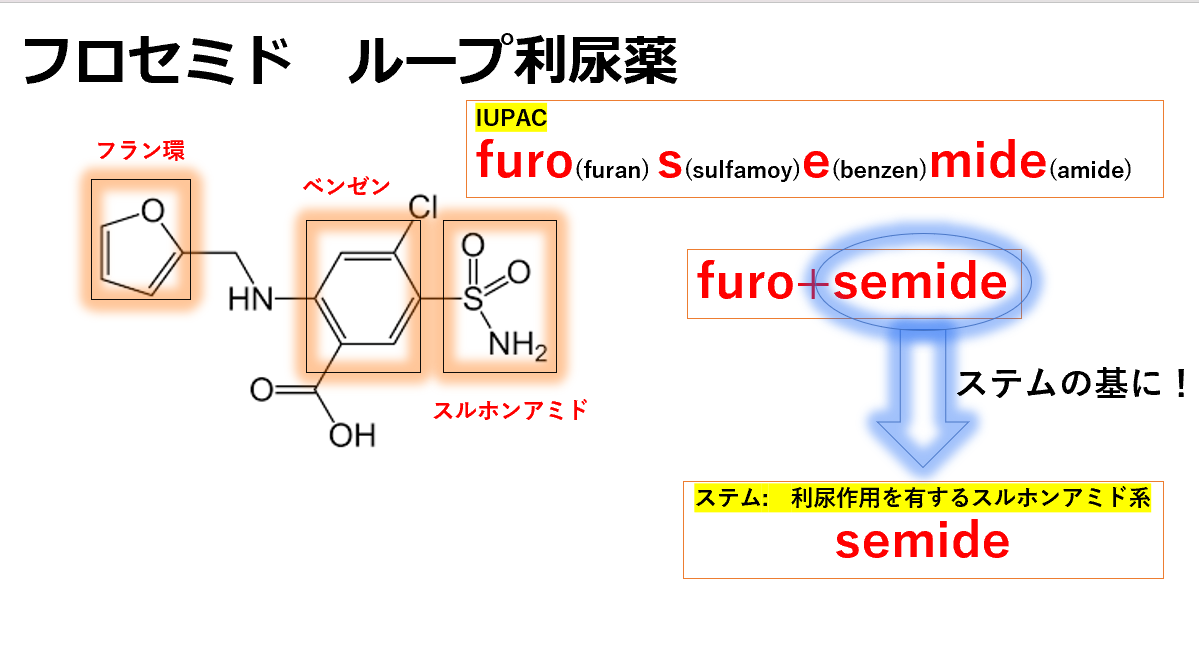

フロセミドの由来はIUPACから!ステムの由来にもなりました。

ループ利尿薬フロセミドはスルホンアミド系薬に分類され、主に腎臓のヘンレループ上行脚に於けるNa/K/CLの再吸収を阻害し強力な利尿作用を示します。

フロセミドという名前の由来はIUPACから来ています!そしてこれをベースにループ利尿薬のステムが決まりました(~セミド)

その後開発されたループ利尿薬にはこのステムが用いられています(アゾセミド トラセミド等)

〇先発品: ラシックス 10mg 20mg 40mg 錠

IUPAC (一般名 フロセミド)

4-Chloro-2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoic acid

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00068360

医薬品名の覚え方を紹介!

薬理学覚える事沢山ありますよね・・・特に薬品名はカタカナの羅列でなかなか頭に入らないということも💦筆者も大学で薬理を勉強し始めた時はそうでした。専門用語とカタカナ羅列のオンパレード。

薬学部の1年生の有機化学で初期に学ぶIUPAC命名法。せっかく化学で学んだので薬理の学習にも生かしてみませんか?

今回はループ利尿薬フロセミド。こちらの名前の由来を化学構造の観点からご紹介しようかと思います!

フロセミドをベースにループ利尿薬のステムが決まっています。そして同効のアゾセミドやトラセミドについても非常に繋がりが深いです。ですので一緒に説明してしまおうかと思います!

一般名(フロセミド)の由来

IUPAC(フロセミド)

IUPAC (一般名 フロセミド)

4-Chloro-2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoic acid

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00068360

IUPACからフロセミドの部分構造に着目!

フロセミドの名前の由来は

furo(フラン環) +se(スルホニルベンゼン)+mid (アミド結合)

→ furosemid

部分構造を抜粋し、構造名に含まれるアルファベットが抜粋されています。

少し無理やりな感じがしなくもない由来ですね💦

フロセミドの名前を基にループ利尿薬のステムが決まりました

「furosemid」から語尾だけを抜粋した「-semid」がループ利尿薬のステムになりました。

正確には「ループ利尿作用を有するスルホンアミド系」がsemidとなった感じです。

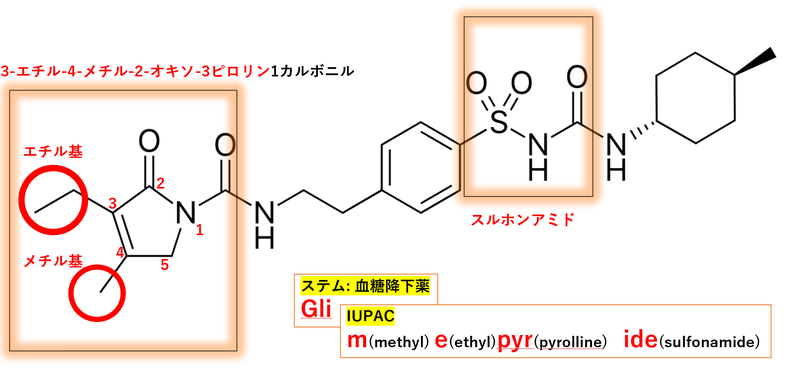

以前紹介したグリメピリドなどスルホンアミド構造は多くの薬剤に含まれていますが

そのすべてが「-semid」となる訳では無いのでご注意ください。

その他のループ利尿薬(アゾセミド トラセミド)

〇先発品: ダイアート 30mg 60mg

IUPAC (一般名 アゾセミド)

2-Chloro-5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-[(thien-2-ylmethyl)amino]benzenesulfonamide

アゾセミドの名前の由来は

azo(テトラゾール) + semid(ステム)

→azosemid

です

〇先発品: ルプラック 4mg 8mg

IUPAC (一般名 トラセミド)

N-(1-methylethylaminocarbonyl)-4-(3-methyl-phenylamino)-3-pyridinesulfonamide

トラセミドの名前の由来は

to(トルエン) + r(ピリジン) + a(アミノ) + semid(ステム)

→torasemid

です

オマケ 先発品名の由来も見てみよう!(実習対策に)

オマケコーナーとして先発品名にも触れてみます!というのも実習先では・・・

○○の患者さん「ラシックス」処方されているけどどんな注意が必要?

ラシックス??????

商品名だよな、何の薬なの・・・

せめて成分名が分かれば!

なーんて事が非常に良く起こりました。ですので商品名の由来も見てみましょう!

| 一般名 | 先発品名 |

|---|---|

| フロセミド | ラシックス |

| アゾセミド | ダイアート |

| トラセミド | ルプラック |

投与後の薬効持続時間から名づけられたラシックス!

まずはラシックスですが、こちらは一般名「フロセミド」です

経口投与後の利尿作用持続時間が6時間程であることから

Last 6→ラシックス となりました。

薬効の英語表記が語源となったダイアート

次にダイアートですが、こちらは一般名「アゾセミド」です

利尿は英語でdiuresis そして創造を表すartより

diart(ダイアート) となりました

ループ利尿薬である事と一般名が組み合わさったルプラック

まずはルプラックですが、こちらは一般名「トラセミド」です

ループ利尿剤(loopdiuretic)のL,P,U,R,C と一般名トラセミド(Torasemide)のA の組合わせから

lupurac(ルプラック) となりました

後はご自身で調べてみましょう!

本記事には商品名の由来まで示しました。おそらくこれを読んだ方は

○○の患者さん「ラシックス」処方されているけどどんな注意が必要?

確か一般名フロセミドだよね!

注意点は~

と商品名と一般名を結び付けて理解する事は出来たはずです!

あとは上記の質問に対してどの様に答えるかなど考えておくのが良いかと思います!

参考ですが着眼点だけここに示しておきます

- 作用機序はどんな感じだっけ?

- 一般的な用法用量ってどれくらいだっけ?

- 作用時間はどれくらい?副作用出やすい時間帯とかあるのかな?

- 見なきゃいけない検査値は?

- 患者さんへの説明は?

→新規処方の場合と継続処方の場合でそれぞれ考えてみると良いかと - フロセミド、アゾセミド、トラセミドの違いって何だろう?

参考文系

医薬品の一般名の由来や開発エピソードに関する情報が盛りだくさんの図鑑です。もっと詳しく知りたい方には是非おすすめです!

薬理学は薬学部全学年について回る科目なので薬学生全般に凄くおすすめですが、特に1~2年生には是非読んで貰いたい一冊になります!それは有機化学でIUPACを学んでから日が浅い内に読むことでその後の時期で学ぶであろう薬理学に直接繋げて行く事が出来るようになるからです。

興味ある方は是非大学図書館や書店に足を運んでみてはいかがでしょう!

コメント