対象読者

- 物理もしくは化学を履修している高校生

- 薬学部1~3年生

- CBT対策中の薬学部4年生

- 国家試験対策中の薬学部5、6年生

光を知ると色が分かる

薬学部では、物理学で光について、有機化学で化学構造について学ぶ事になります。今回は、光と化学構造の関係性を説明し、そこから医薬品の色や尿への着色など実習でも触れるであろう内容に繋げていこうかと思います。

- 化学構造と光(電磁波)の関係を理解できる

- 物質の色からある程度化学構造の特性を考察出来る

- 栄養素や医薬品そのものの色や、摂取した時の尿の着色など実務や実習にもつなげていける

物質に光があるのは何故?

物質に色がある理由、それは「物質が可視光線を吸収するから」です。

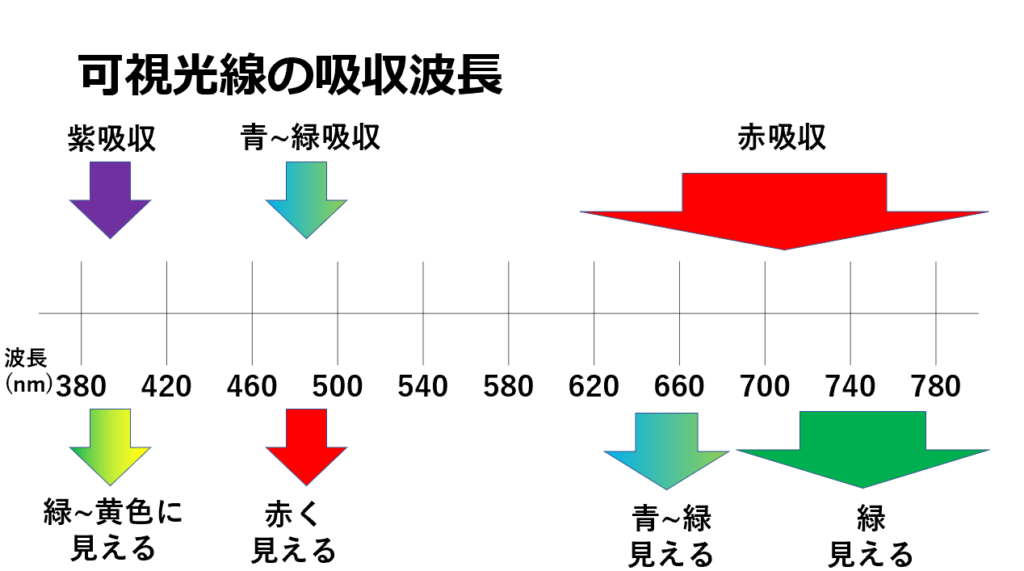

私たち人間の目が感じ取る波長の光は可視光線と呼ばれいていて、波長380nm(紫色)~780nm(赤色)の波長の光になります。そして短波長の紫から順に青→緑→黄色→橙→赤と長波長になっていきます。

物質が特定の色の光を吸収すると、我々の目には吸収された光は届きません。このため、物質が特定の色を吸収した場合、私たちの目には反対の色の光のみが届きます。これが、物質の色の正体になります。

化学構造と吸光・着色の関係

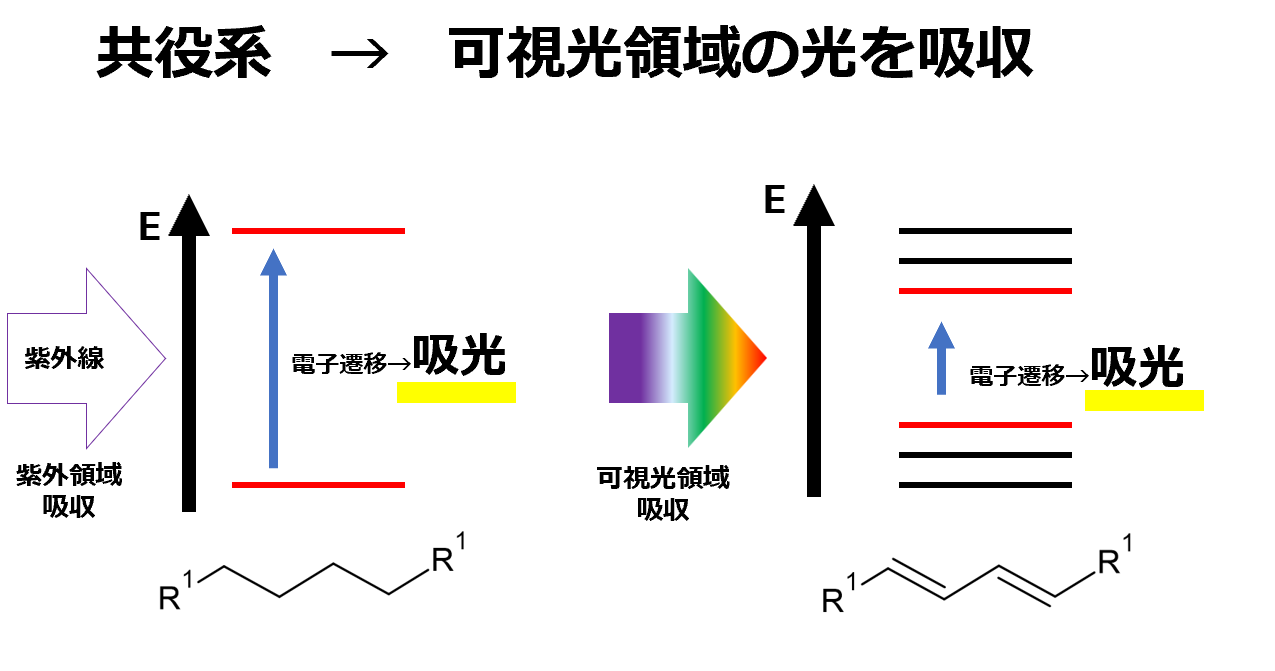

物質による光吸収には、共役構造が関係しています。

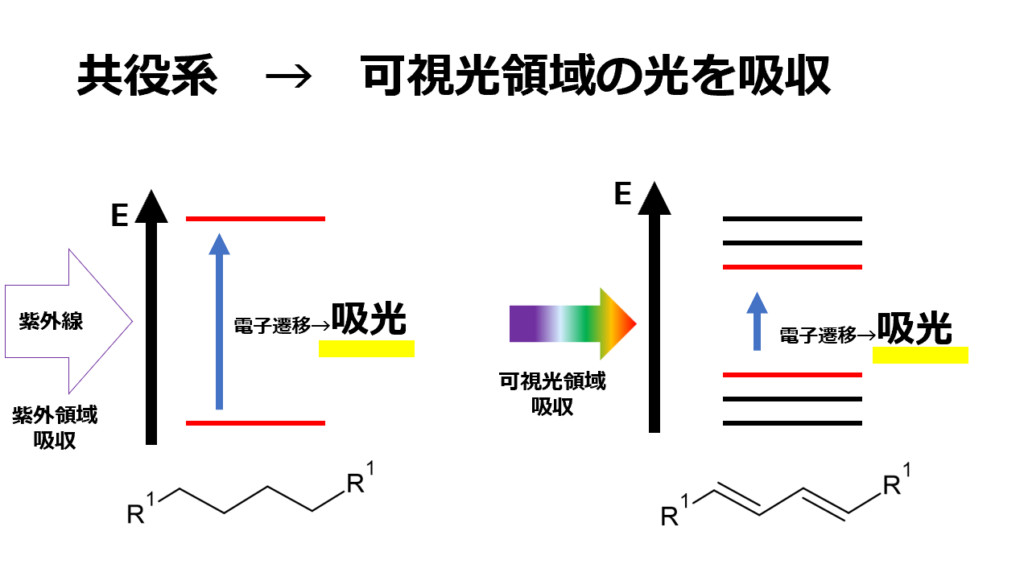

物質が光を吸収すると電子が高いエネルギーの軌道に遷移します。この時遷移前後のエネルギー差に等しい波長の光が吸収される事になります。

一般的な化合物の結合は紫外線領域(400nm以下)の光を吸収しますが、共役系が長い化合物は軌道の数が多く、電子遷移に必要なエネルギー量が少なくなります。このため波長が長くエネルギーの低い可視光領域(400~800nm)の光を吸収するようになります。

色を持つ医薬品の具体例と吸収波長のまとめ

次に、具体的な医薬品の例を挙げて行こうかと思います。日本薬局方、紫外可視光吸収スペクトル一覧より入手した吸収波長スペクトルと医薬品の構造、そして色を見比べてみたいかと思います。今回はリボフラビン(ビタミンB2)、エパルレスタット(アルドース還元酵素阻害剤)、サラゾスルファピリジン(潰瘍性大腸炎治療剤)を例に説明していきます。

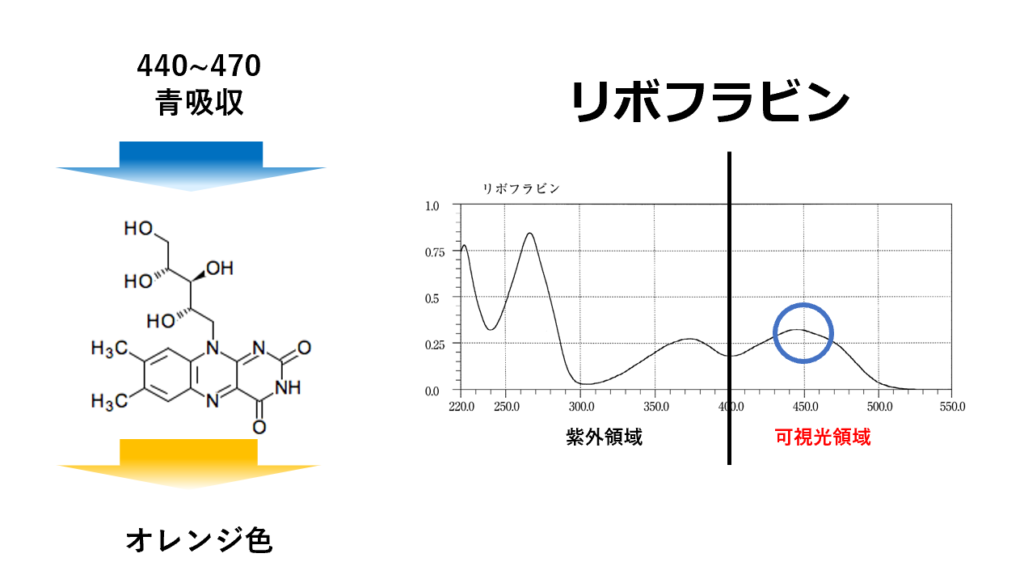

リボフラビン

尿が黄色く着色

ビタミンB2として知られる栄養素になります。ビタミン剤や市販の風邪薬等にも多く含まれています。こちらの成分は440~770nm付近の青い光を吸収しやすく、オレンジ色っぽく見えます。ビタミンB2は水溶性であり余剰分は尿に排泄されます。このため、ビタミンB2を含む医薬品やサプリメントを服用した後に尿が濃い黄色になる事があります。

尿の色が濃くなる事に不安を持つ患者さんもいらっしゃいます。

この時、薬に含まれる成分の色であるだけなので問題ないですよと伝えましょう。

実習では何度か尿の着色に関する指導を体験した事がありました。

また、国家試験にも出題されたことのある内容ですのでしっかり復習しておきましょう。

カリウム製剤の着色にも利用されているビタミンB2

以下は実習後、筆者が先輩から聞いた話になります。

病院実習でよく見る事になるカリウム注射剤、これらの製剤はビタミンB2の添加によって黄色く着色されています。この理由は、混注した際にカリウムを加えた事を分かるようにするためです。

血中カリウム濃度は3.5~5.0mEq/Lと範囲が狭く、点滴などで投与する際は投与量や投与速度が非常にシビアになります。(毎時20mqの速度で、製剤濃度は40mEq/L以下、一日投与量は最大100mEqまで)と細かなルールが定められています。誤って過量投与、急速静注などをしてしまった場合死に至る事もあります。

この様な事故を防ぐためにカリウム注射剤はビタミンB2による着色が行われています。

着色料としてビタミンB2が採用されているのは腎排泄されやすく、患者さんへの負担が少ない為です。

また、あくまで着色目的の添加である為、混注後の遮光などは原則として必要ありません。(栄養剤としての添加であれば要遮光)

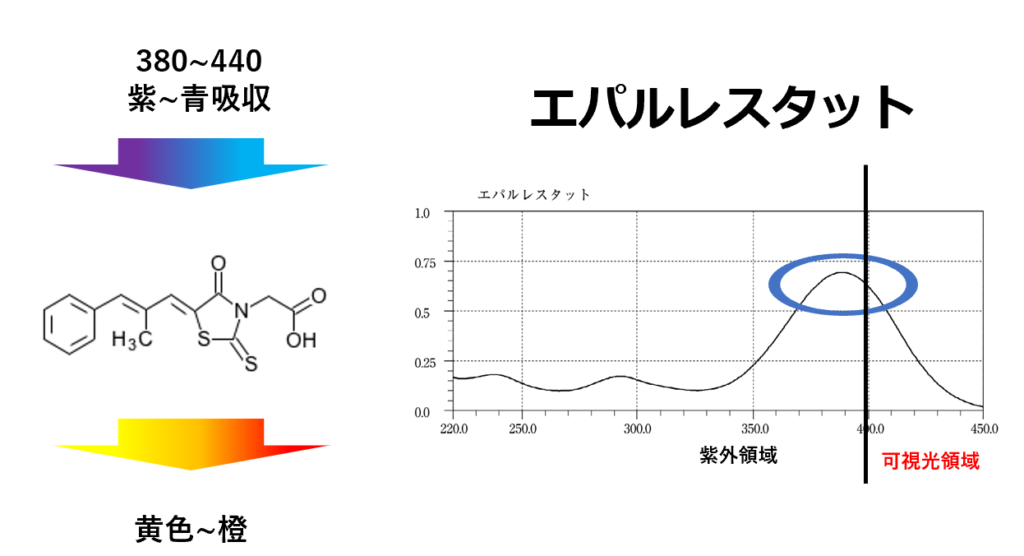

エパルレスタット

尿が黄色く着色

次に糖尿病性末梢神経障害治療薬エパルレスタットになります。本剤は380~440nm付近の紫~青の光を吸収しやすく、黄色~橙色に見えます。添付文書上にも以下のように記載があります。

7.その他の注意

エパルレスタット錠50mg「杏林」 医療用医薬品添付文章

本剤の投与により、黄褐色又は赤色の着色尿があらわれ

ることがある。[本剤及び代謝物の影響による。]

こちら着色もリボフラビン同様に成分の色由来の尿着色のため問題ありません。患者さんに説明しましょう。

尿着色の原因が必ずしも本剤とは言い切れないことに注意!

しかし、本剤が糖尿病性神経障害治療薬である事は頭の片隅に入れておきたいです。

- 併用薬にSGLT2阻害薬があり尿路感染症に注意が必要な場合

- 血糖コントロール不良により免疫低下が見込まれる場合

- 進行した糖尿病性腎症の場合、血尿・タンパク尿の可能性がある。

上記の原因などによる尿着色であった場合、放置してしまうと大変危険です。このため、エパルレスタットを服用しているから尿着色は問題ないと言い切ってしまうのはよろしくありません。

実習中は、このように様々な原因を考えながら投薬や症例検討に取り組んでいくことが重要になります。

サラゾスルファピリジン

尿や体液、汗、爪などが黄色く着色

リウマチなどに用いられる免疫調整剤です。本剤は380~440nm付近の紫~青の光を吸収しやすく、黄色~黄褐色に見えます。添付文書上にも添付文書上にも以下のように記載があります。

11. その他の注意

(2) 本剤の成分により皮膚、爪及び尿・汗等の体液が黄色~黄赤色に着色することがある。また、ソフトコンタクトレンズが着色することがある。

サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 医療用医薬品添付文書

こちらの着色も前述と同様で、成分の色に由来する尿や体液の着色のため問題ありません。

尿の着色の場合は少し注意して考える

ただ尿に限っては、副作用として急性腎障害や間質性腎炎があり、血尿などによる着色の可能性は否定しきれません。

成分自体の色により尿が着色することもありますが、それとは別に副作用による血尿(急性腎障害、間質性腎炎、等)が出る事もあります。尿の色だけで危険な状態か否か判断するのは難しいので定期的に検査を受けて頂く必要がある事、などを説明する必要があると言えます。

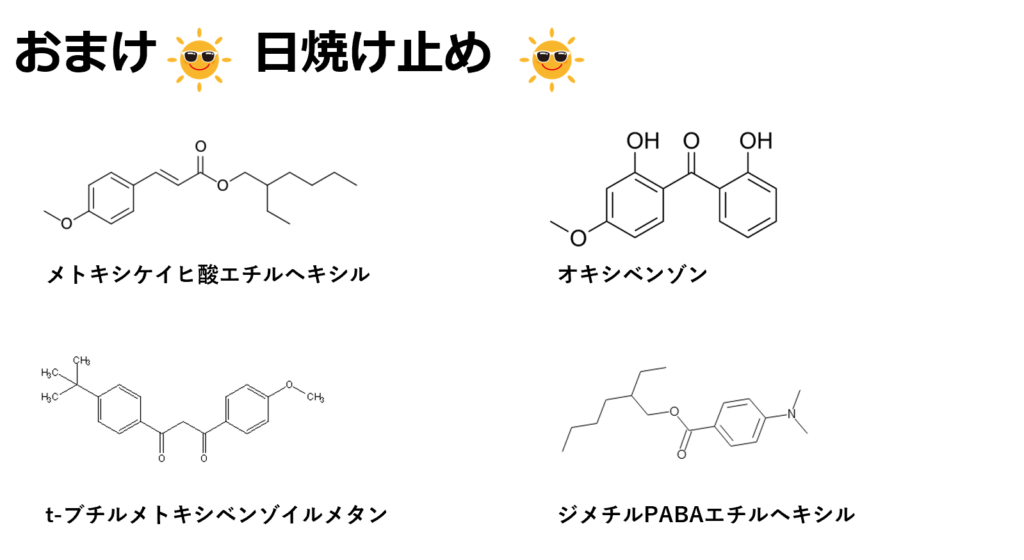

おまけ 日焼け止め

紫外線吸収剤(紫外~可視光領域の吸収)

おまけとして、日焼け止めに含まれる成分についても少し触れてみようかと思います。上記に挙げた成分は紫外線吸収剤として用いられる成分になります。地上に届く紫外線は主にUVA、UVBと呼ばれる可視光線に近い領域の紫外線になります。

共役系構造を多く含み、可視光領域の光を吸収するため塗った際に白く見えにくいという特徴があります。

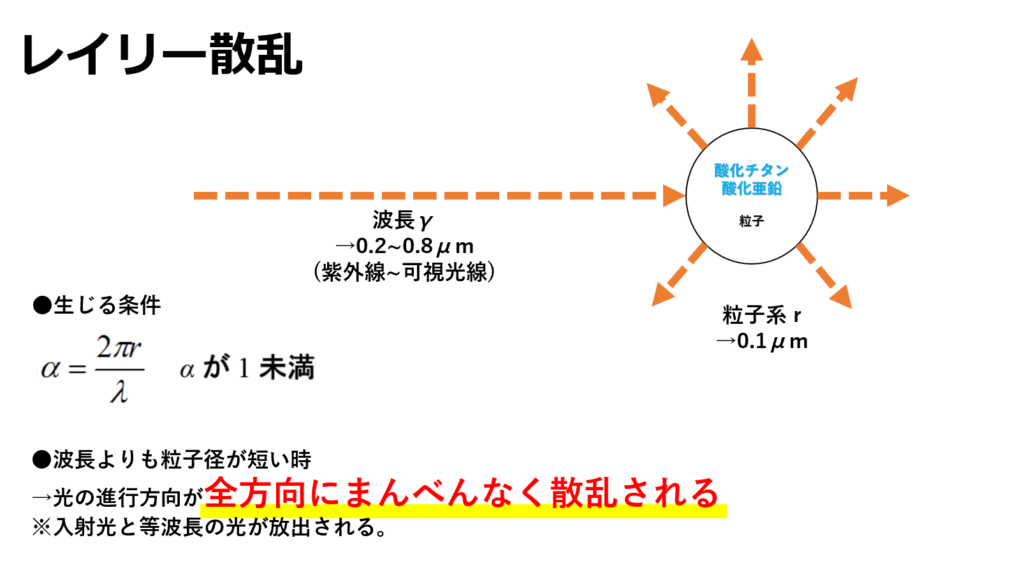

紫外線散乱剤(レイリー散乱)

対して、紫外線散乱剤と呼ばれる化合物群もあります。具体的には酸化亜鉛や酸化チタンがあります。これらの成分の一次粒子径は0.1μm以下であり、0.2~0.8μmの波長の紫外線及び可視光線をレイリー散乱させます。このため、塗ったときに白く見えやすくなるといった特徴があります。

日焼け止めについてはこちらにすごくわかりやすくまとめられていますので是非参考にしてみると良いかと思います!

最後に

今回の記事では、光の吸収と化学構造の関係について取り扱いました。光の波長と色の関係、可視光線の吸収メカニズム、具体的な医薬品成分の吸収波長と着色についてなどに触れて来ました。ポイントとしては以下のようになります。

- 可視光線は波長400nm~800nmの領域の光

- 化学構造(共役系)を多く含む化合物は可視光線を吸収する

- 物質が特定の色の光を吸収すると、吸収された色以外が透過してくるので反対の色に見える

上記のポイントを踏まえたうえで

- そもそも電磁波とは何か?(物理)

- 波長の長さはどのように決まるのか?(物理)

- 分子における電子軌道とは何か?(化学)

- 医薬品や栄養素の色など(薬理・衛生・実務)

など様々な科目に派生させて考えていくとより学びが広がっていくかと思います!

コメント