対象読者

- 薬学部1~3年生

- CBT対策中の薬学部4年生

- 国家試験対策中の薬学部6年生

有機化学と生化学の繋がりを考える重要性

薬学部で学ぶ化学は、大きく分けて生化学、有機化学、物理化学、分析化学に分けられます。今回の記事では、生化学と有機化学に着目していきます。

生化学は生物系科目の一環として、有機化学は化学系科目の一環として国家試験では取り扱われています。科目として見ると独立していて一見すると繋がりが見えづらいのですが、一歩踏み込んで考えて見ると非常に繋がりの深い二科目になります。

先に、この二つの科目の知識を統合させることによるメリットを示します

- 生化学での暗記事項を減らす事が出来る

- 生体で起きている反応を理解する事が出来る

- 医薬品や健康食品等に用いられる天然由来成分がどのように作られているのか理解する事が出来る。

数例を挙げて説明していきます。

実例を数例紹介

生化学の反応を考える上で

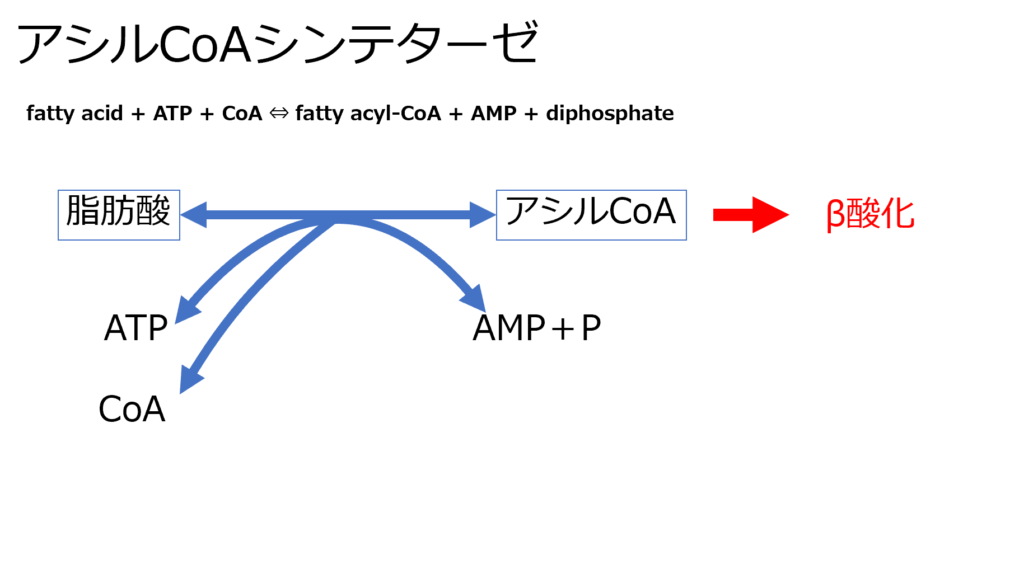

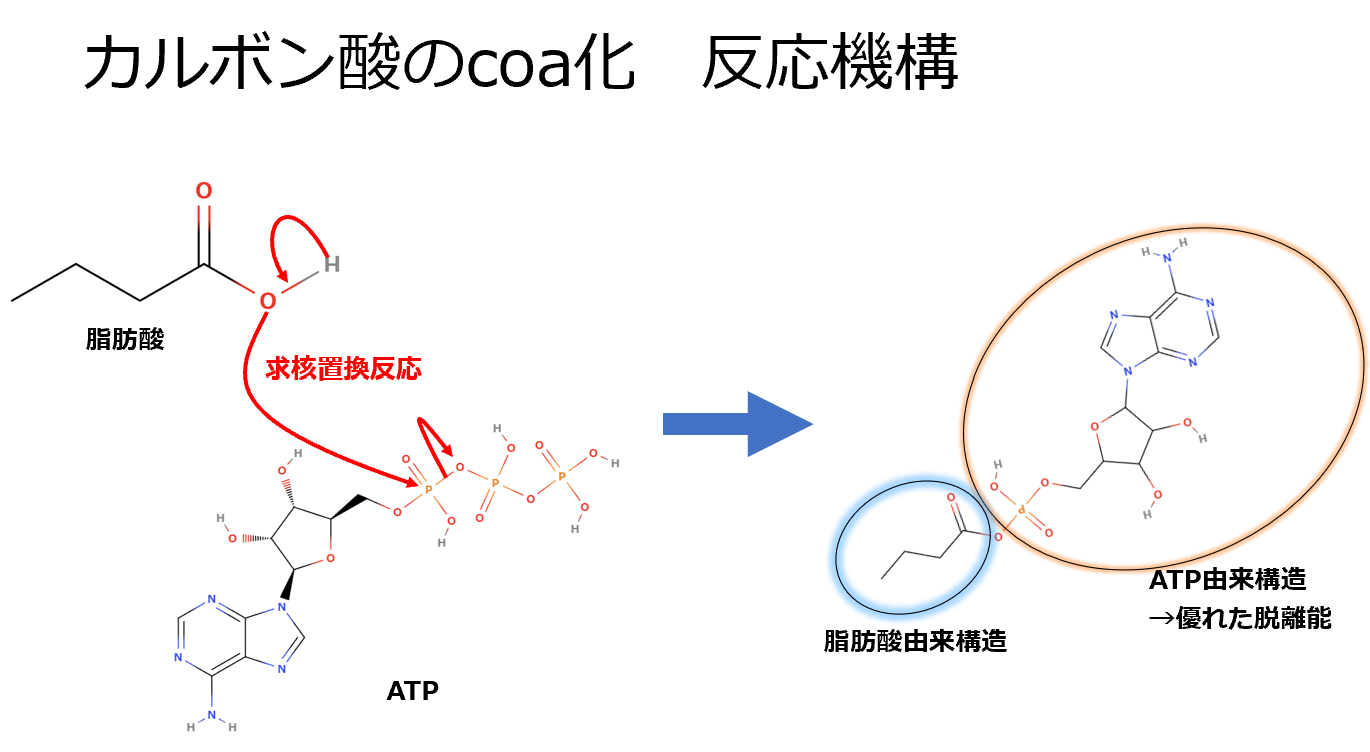

脂肪酸代謝の分野でアシルcoaと呼ばれる物質が出てくるかと思います。これは脂肪酸に含まれるカルボキシ基に補酵素A(Coa)がくっついたものです。脂肪酸を材料として、酵素アシルCoAシンテターゼによって合成されます。このアシルCoAシンテターゼは補酵素として、ATPを必要とします。合成されたアシルcoaはβ酸化の原料になります。すなわち、アシルCoA合成は脂肪酸がβ酸化を受けるための準備段階といえる反応になります。

※以下に生化学の教科書に出てきそうな図を示します。

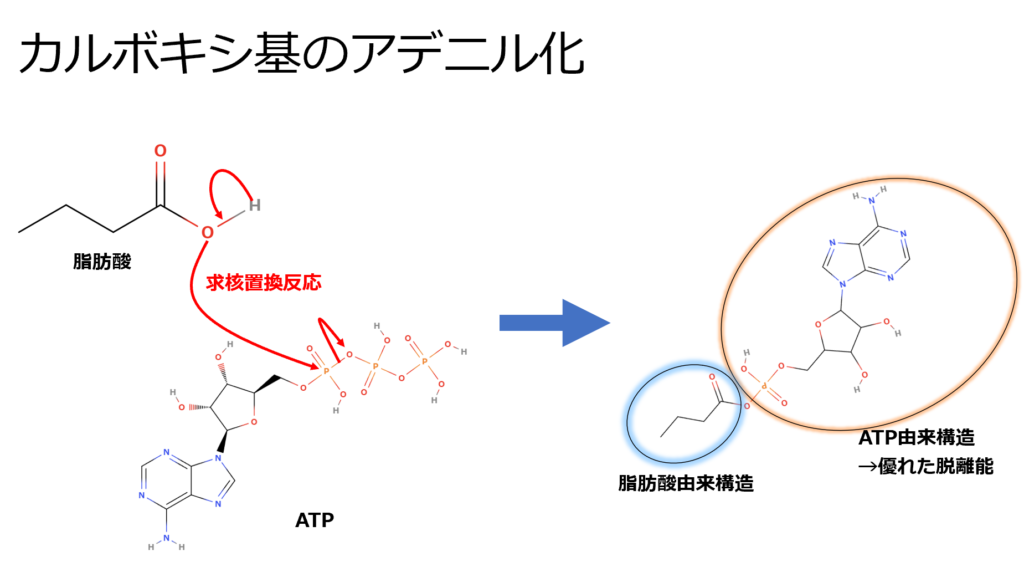

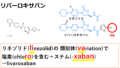

試験勉強では酵素名、基質、生成物をセットで覚える必要があるのですが、ここでは有機化学で学習する反応機構の巻き矢印を利用して構造変化を見てみましょう。何故ATPが必要なのか?なぜ最終的にCoAがくっつくのか?等が見えてくるかと思います。

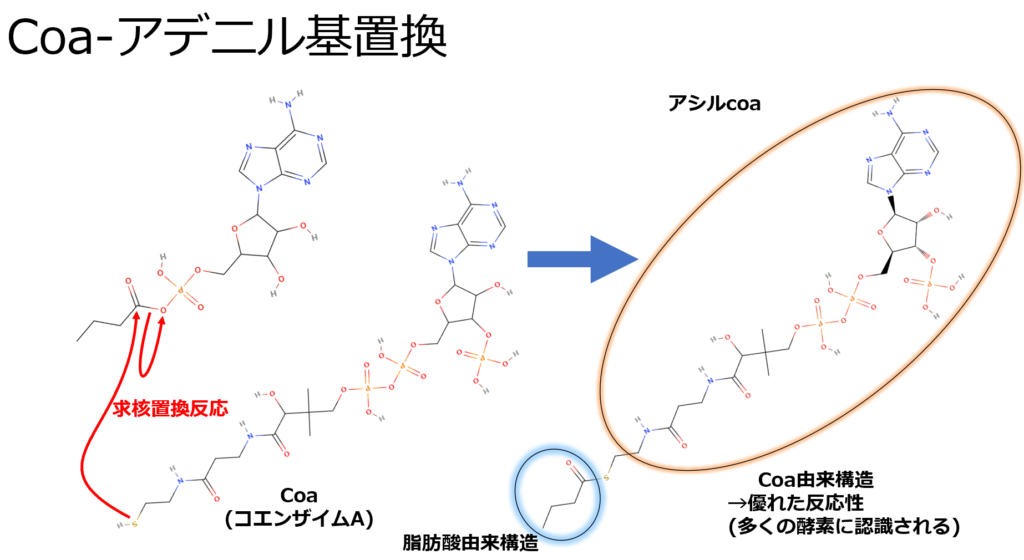

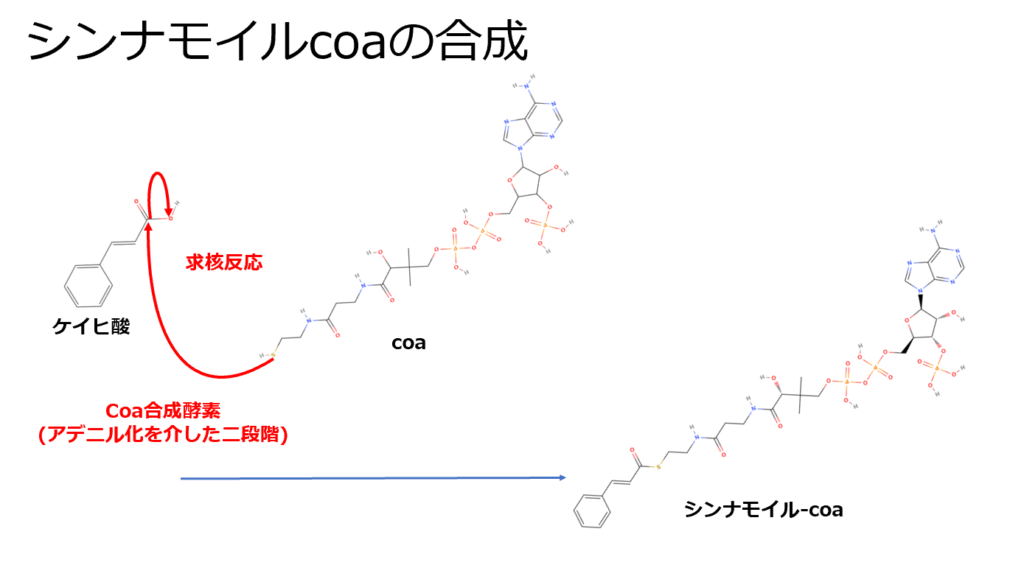

この反応は①:カルボキシアニオンとATPの求核置換反応。②:CoAによる求核置換反応(アデニル基の脱離)。の2段階で反応が進行していきます。

本来カルボン酸は酸性度が高く、共役酸であるカルボキシラートアニオンは安定性が高いので求核剤としては反応性が低いです(ΔG>0)。しかしATPのリン酸結合はエネルギー的に不安定であり、2リン酸基が外れる脱離反応は、発熱的な反応になります。(ΔG<<0)。結果として反応全体として見た時の自由エネルギー変化はΔG<0となり反応を進めることが出来るようになります。

次にCoAのSH基が求核置換反応を起こします。システインのチオール基pKa3は8.37、リン酸基のpKa1は2.12とリン酸基の方が酸性度が高いです。すなわち、CoAの求核剤としての反応性が高く、AMPが脱離しやすいといえます。この性質から上記の反応が進行可能であるといえます。

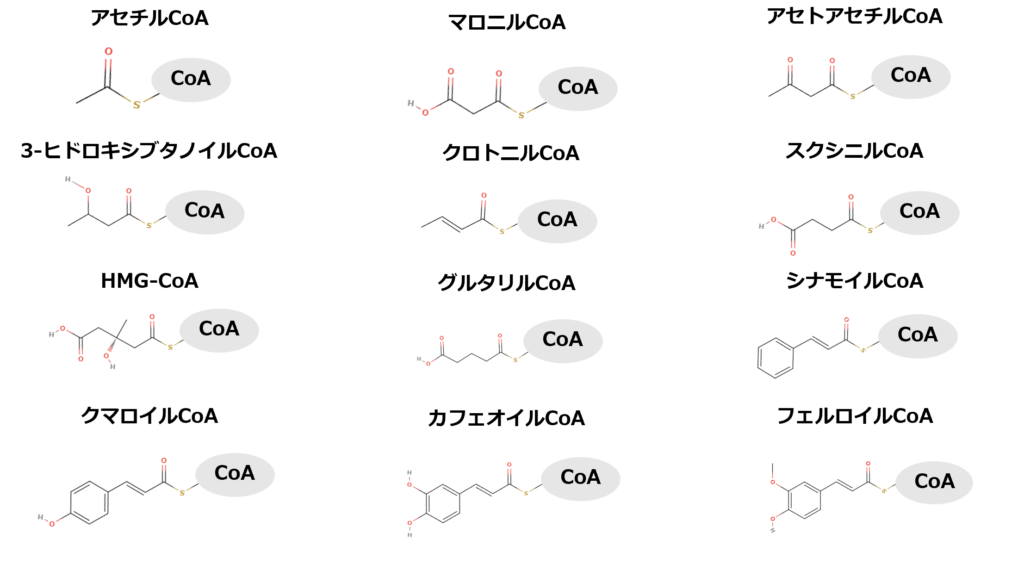

また、CoAは多くの生体内酵素に認識される構造になります。今回取り上げたβ酸化関連酵素もそのうち一つです。以下に各種化合物のCoA誘導体を示しました。これらの化合物は様々な生体内物質合成の原料として使われます。

天然由来成分の合成を考察することも出来る

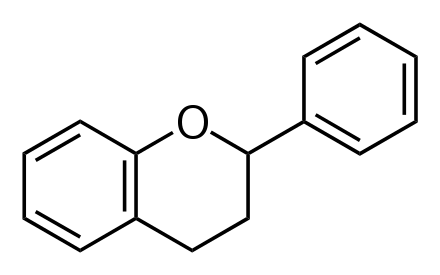

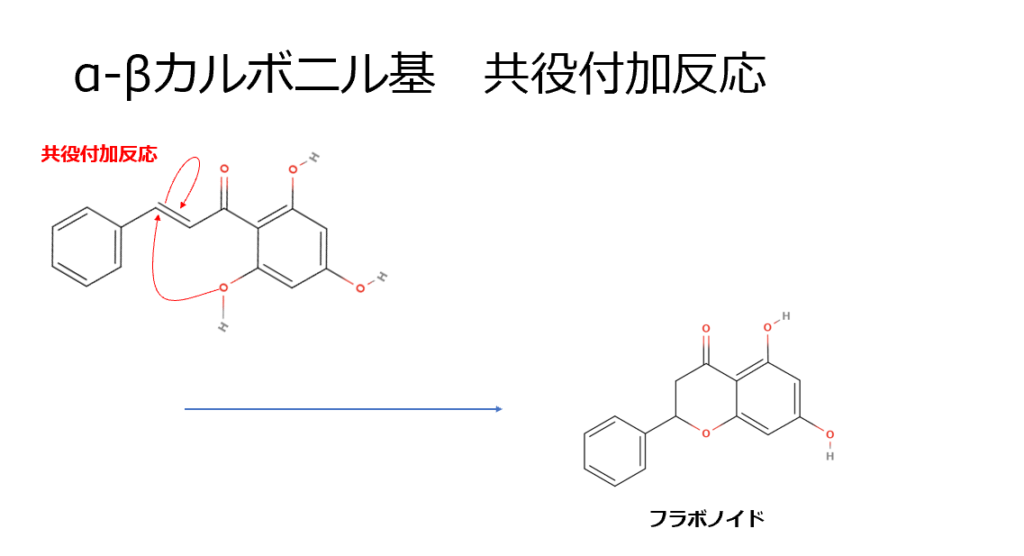

健康食品や医薬品の成分は多くが植物の細胞内で合成されています。複数の合成経路が組み合わさって合成された、二次代謝産物と呼ばれるものである事が多いです。今回は健康食品や医薬品の成分として多く用いられている「フラボノイド」の生合成反応について軽く触れてみたいと思います。

シンナモイルCoAが材料になります。

ケイヒ酸はフェニルプロパノイド(C6-C3構造)に分類される化合物で、シキミ酸経路と呼ばれる生合成経路によって合成されます。ケイヒ酸のCoA置換体がシンナモイルCoAであり、これがフラボノイド合成の材料として使用されます。

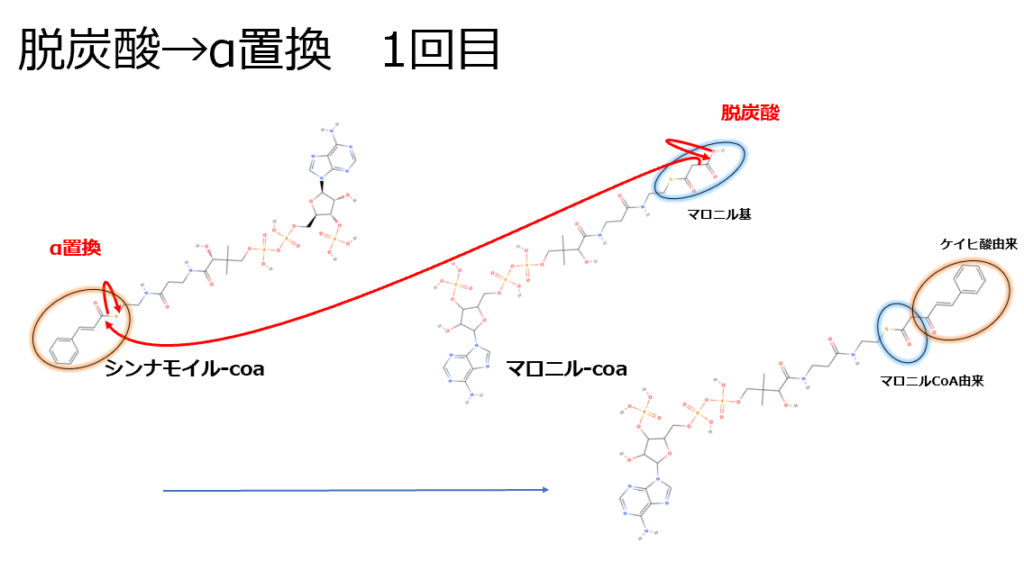

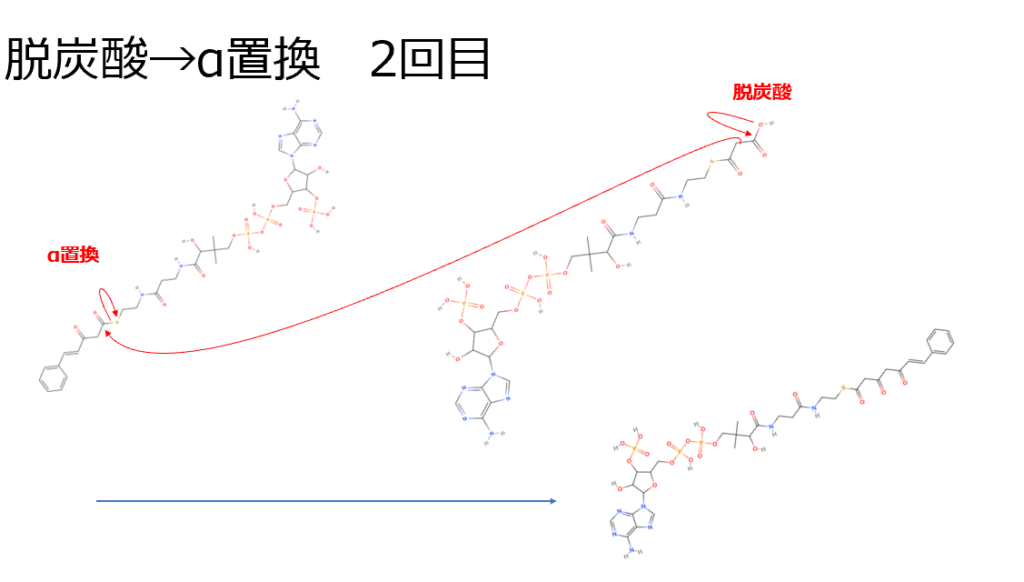

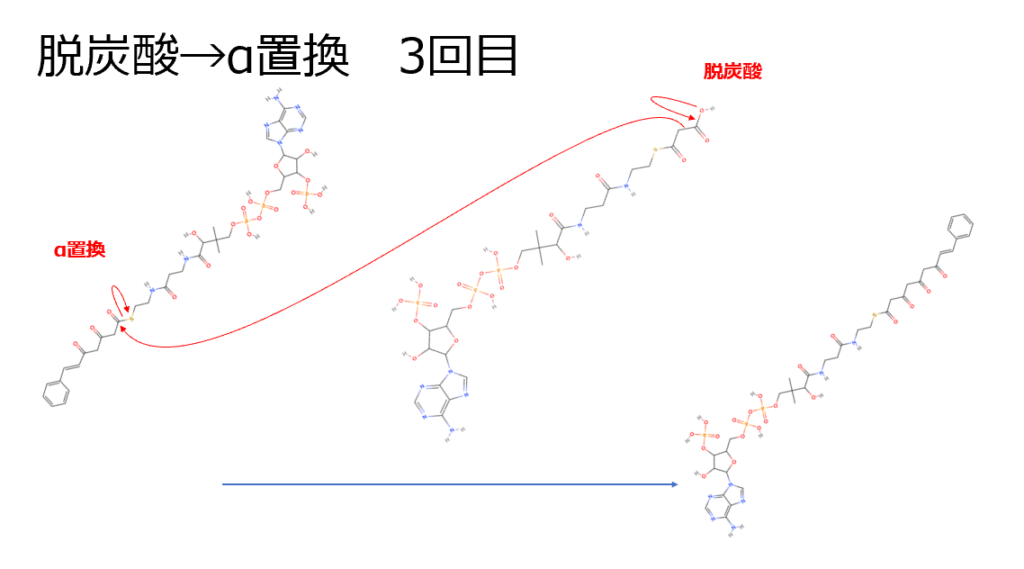

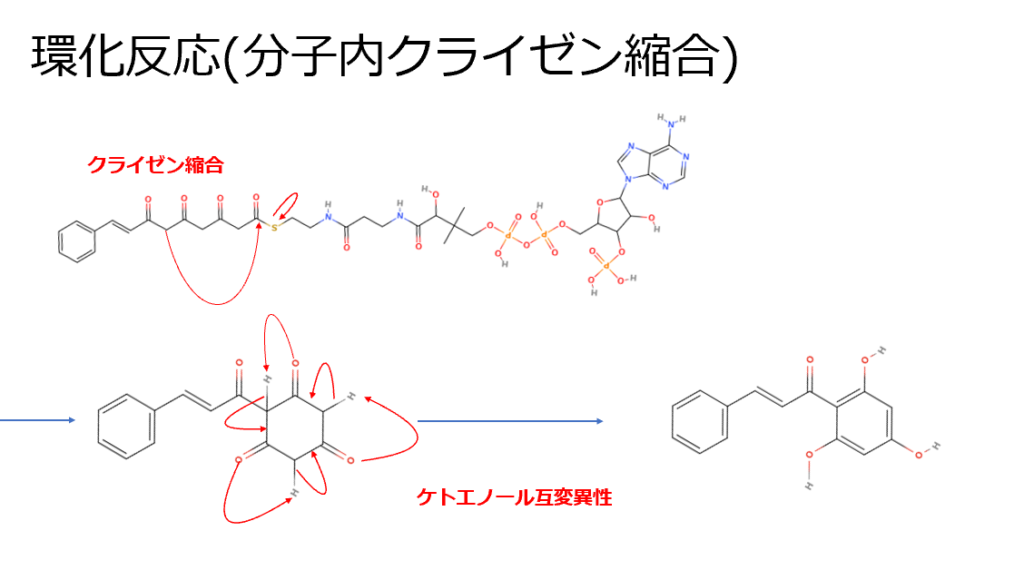

マロニルCoAの脱炭酸及び求核置換

今回は、合成されるまでの構造変化について軽く示します。有機化学や物理化学的な考え方では起こりづらい反応も進行しています。しかし、生体内では上述したメカニズムや酵素の働きによって反応の進行を可能としています。以下の反応について、詳しい内容はまた別の記事で取り扱おうかと思います。

※以下に反応機構のみ記します。

以上がフラボノイド化合物が合成されるまでの構造変化になります。この反応にはポリケチド合成酵素 (PKS)と呼ばれる酵素が関係しています。PKSについては別の記事で取り扱います。

今回は、「物理的に起こりづらい反応でも生体内ではそれを可能にするメカニズムがあり、それによって複雑な化合物の合成を可能にしている」ということをお伝えすることが目的でした。

まとめ

- 有機化合で反応機構(電子の動き)について理解する

- 物理化学で化合物の安定性、反応の進行性を理解する

- 生体内では物理的に困難な反応でも進行させることの出来るメカニズムがある。

- 天然由来成分の多くは、複数の反応経路が組み合わさって作られた二次代謝産物

コメント