こんな方におすすめ!

- 薬理学を学び始めの薬学2~3年生

- 薬学部1年の有機化学でIUPAC命名法を学習中の方

- 実習前の薬学4-5年生

- CBT対策中の薬学部4年生、国家試験対策中の6年生

薬の一般名と商品名の覚え方を紹介!

薬理学覚える事沢山ありますよね・・・💦

筆者も大学で薬理を勉強し始めた時はそうでした。専門用語とカタカナ羅列のオンパレード。

薬学部の1年生の有機化学で初期に学ぶIUPAC命名法や化合物の慣用名。せっかく化学で学んだので薬理の暗記に活用してみませんか?

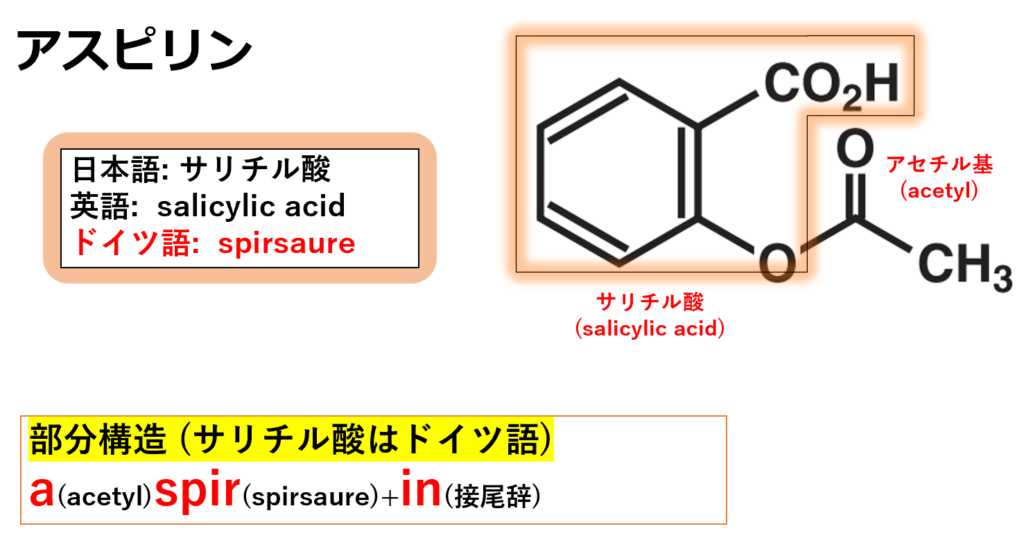

今回は高校の化学の教科書にも出て来る抗血小板薬アスピリンについてお伝えできればなと考えています!

名前の由来は化学構造から!

化学構造+ステムによる命名

IUPAC

引用 バイアスピリン錠100mg添付文書

2-Acetoxybenzoic acid

acetyl基より a

ドイツ語で「サリチル酸」を表すspirsaureより spir

接尾語のin

→合わせて aspirin となりました。

オマケ 先発品名の由来も見てみよう!(実習対策に)

オマケコーナーとして先発品名にも触れてみます!というのも実習先では・・・

実習での調剤中・・・・

○○君(さん)

手術を受ける前の患者さんがアスピリンを含む持参薬(処方箋薬 OTC)問わず服用していた場合どの様に対応しますか?

抗血小板作用があるので術前休薬が必要です。

でも実際アスピリンが入った薬剤って複数製品があると思うので見落としてしまわないか心配です・・・

実際、採用品目で無かった場合成分名がイメージ出来ず見落としてしまうなんてことも💦

そうですね。アスピリンを含む医薬品は医療用のものだけでなくOTCにも多くあります。

分からないときは調べる事が非常に重要です。しかし、処方解析や監査をする時ある程度製品名と一般名(成分名)を結び付けて把握しておくと、見落としなどのリスクが減ると考えています。

なーんて事が非常に良く起こりました。ですのでアスピリンを含有する製剤について名前の由来を見てみましょう。

| 一般名 | 先発品名 |

|---|---|

| クロピドグレル・アスピリン | コンプラビン配合錠 |

| アスピリン・ランソプラゾール | タケルダ配合錠 |

| アスピリン・ボノプラザン | キャブピリン配合錠 |

| チアスピリン・ダイアルミネート | バファリン配合錠A330 |

| アスピリン | バイアスピリン錠100mg |

アスピリンは使用目的に応じて他の薬剤との配合剤として市販されているものも多いです。

コンプラビン配合錠

コンプラビン配合錠にはクロピドグレル(ADP受容体拮抗薬)とアスピリンが含まれています。

抗血小板薬として用いられています。

クロピドグレルの先発品名であるPlavixとアスピリン(Asprin)を配合(combination)していることからComPlavinと命名されました。

ADP受容体拮抗薬についてはこれらの記事も是非!

タケルダ配合錠

タケルダ配合錠には低用量アスピリンと副作用予防のランソプラゾール(PPI)が配合されています。

ランソプラゾールの先発品名Takepuronと低用量アスピリン(low dose aspirin)の略称LDAより

Takeldaと命名されました。

キャブピリン配合錠

キャブピリン配合錠には低用量アスピリンと副作用予防にボノプラザン(P-CAB)が配合されています。

ボノプラザンの先発品名タケキャブとアスピリンの組み合わせでキャブピリンとなりました。

バファリン配合錠A330

バファリン配合錠はアスピリンと副作用予防のダイアルミネートを配合した製剤です。多数の規格が市販されていて、その他の成分(カフェインなど)が含まれているものもあります。

胃腸障害の少ない制酸緩衝性のアスピリン製剤であることから、緩衝 buffer とアスピリンaspirin より、バファリン Bufferin と命名されました。

バイアスピリン錠100mg

製造販売元であるバイエル薬品が作るアスピリン含有製剤なので

バイアスピリンになっています・

名前以外はご自身で調べてみましょう!

本記事には商品名の由来まで示しました。おそらくこれを読んだ方は

○○君(さん)

今日の実習では昨日入院して来たAさんの病棟指導に行って貰おうかと思います!

電子カルテをチェックしておいて下さい。

アスピリン錠入っているOTCこの人飲んでる!

注意点は~

余談ですが、病院実習では病棟服薬指導に行く前に必ず電子カルテの内容をチェックする時間が与えられます。

様々な職種の方が記入しているものですので非常に情報量が膨大で戸惑うかと思います。まずは、その人の入院病名、服薬歴、現在処方を確認しメモを取る。その後看護記録などその人の特徴に関する情報を集めていくと良いかと思います!

※今飲んでいる薬が、いつから 何を どれくらい 飲んでいるか?を意識して情報を集めると良いです。

と商品名と一般名を結び付けて理解する事は出来たはずです!

あとは上記の質問に対してどの様に答えるかなど考えておくのが良いかと思います!

参考ですが着眼点だけここに示しておきます

- 作用機序はどんな感じだっけ?

- 一般的な用法用量ってどれくらいだっけ?

- 作用時間はどれくらい?副作用出やすい時間帯とかあるのかな?

- 併用してはいけない薬はどんなものがありますか?

- 患者さんへの説明は?

→新規処方の場合と継続処方の場合でそれぞれ考えてみると良いかと - これらの薬飲んでる患者さんってどんな悩みがあると思いますか?

- 術前の休薬期間はどれくらいですか?

→出血リスクの高い手術とそうでない手術で違いはありますか?

参考文系

医薬品の一般名の由来や開発エピソードに関する情報が盛りだくさんの図鑑です。もっと詳しく知りたい方には是非おすすめです!

薬理学は薬学部全学年について回る科目なので薬学生全般に凄くおすすめですが、特に1~2年生には是非読んで貰いたい一冊になります!それは有機化学でIUPACを学んでから日が浅い内に読むことでその後の時期で学ぶであろう薬理学に直接繋げて行く事が出来るようになるからです。

興味ある方は是非大学図書館や書店に足を運んでみてはいかがでしょう!

コメント