こんな方におすすめ!

- 薬理学を学び始めの薬学2~3年生

- 薬学部1年の有機化学でIUPAC命名法を学習中の方

- 実習前の薬学4-5年生

- CBT対策中の薬学部4年生、国家試験対策中の6年生

薬の一般名と商品名の覚え方を紹介!

薬理学覚える事沢山ありますよね・・・💦

筆者も大学で薬理を勉強し始めた時はそうでした。専門用語とカタカナ羅列のオンパレード。 薬学部の1年生の有機化学で初期に学ぶIUPAC命名法や化合物の慣用名。せっかく化学で学んだので薬理の暗記に活用してみませんか?

今回は尿酸合成阻害薬。こちらの名前の由来を化学構造の観点からご紹介しようかと思います!

プリン系(アロプリノール)と非プリン系(フェブキソスタット,トピロキソスタット)についてそれぞれ紹介したいかと思います。

名前の由来は化学構造から!

プリン系(アロプリノール)の由来は 化学的性質+慣用名

アロプリノール

アロプリノールはプリン系の尿酸合成阻害薬で、キサンチンオキシダーゼを競合的に阻害します。この酵素の基質であるヒポキサンチン、キサンチンはプリン化合物です。

対してアロプリノールはプリンと類似した1h-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine構造を有しています。そして「異なるもの」を表す接頭辞としてallo があります。

IUPAC

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/3943001F1314_W_14/

1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol

allo(異なるもの)+purine(プリン)+ol(ヒドロキシ基)

→allopurinolとなりました。

非プリン系の由来は ステム+部分構造

次に非プリン系の薬剤です。こちらはキサンチンオキシダーゼを非競合的に阻害します。これらの薬剤の由来由来は部分構造とステムから来ています。

余談ですが競合阻害と非競合阻害の違いは

ミカエリスメンテン式で説明できます。

関連分野として一緒に学習しておくと良いでしょう。

では本題に戻ります!

フェブキソスタット

部分構造と

fe(フェニル基)+bu(イソブチル基)+xostato(キサンチンオキシダーゼ阻害薬のステム)

→febuxostatになりました。

※因みにフェニル基の「フェ」は本来pheですがfeに置き換わっています。

IUPAC

2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylic acid

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00059341

因みに(-stat)は「酵素阻害薬」のステムです

xo(キサンチンオキシダーゼ)を阻害するため

xostatoがキサンチンオキシダーゼ阻害薬のステムになりました。

※以下の薬剤もステムに(-stato)を持つ酵素阻害薬です。

・ボリノスタット(ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)

・ナファモスタット(蛋白質分解酵素阻害薬)

・エパルレスタット(アルドース還元酵素阻害薬)

・シベレスタット(エラスターゼ阻害薬)

・セチリスタット(消化管リパーゼ阻害薬)

・アトルバスタチン(HMG還元酵素阻害薬)

トピロキソスタット

IUPAC

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00059341

4-[5-(Pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine-2-carbonitrile

部分構造と

to(トリアゾール)+pyro(ピリジン)+xostat(キサンチンオキシダーゼ阻害薬のステム)

→topyroxostatoになりました。

※pyridineからpyriが抜き出されましたが、発音がしづらかったのでpyroに代わりました。

オマケ 先発品名の由来も見てみよう!(実習対策に)

オマケコーナーとして先発品名にも触れてみます!というのも実習先では・・・

実習での調剤中・・・・

○○君(さん)

フェブリクって何の薬ですか?

フェブリク??????

商品名だよな、何の薬なの・・・

せめて成分名が分かれば!

フェブリク??????

商品名だよな、何の薬なの・・・

せめて成分名が分かれば!

因みに余談ですが

実習中指導薬剤師の先生から

「○○は何の薬ですか?」って聞かれる事非常に多かったです。

なーんて事が非常に良く起こりました。ですので商品名の由来も見てみましょう!

| 一般名 | 先発品名 |

|---|---|

| アロプリノール | ザイロリック |

| フェブキソスタット | フェブリク |

| トピロキソスタット | トピロリック |

IUPAC名の要素をさらに盛り込んだザイロリック

まずはザイロリックですが、こちらは一般名「アロプリノール」です

IUPAC名である 1H-Pyrazolo〔3,4-d〕pyrimidin-4-ol と

有効成分であるアロプリノール allopurinol そして尿酸(uric acid)より、

ザイロリック® Zyloric® と命名

一般名と関連する物質(尿酸)から名付けられたフェブリク

次にフェブリクですが、こちらは一般名「フェブキソスタット」です

有効成分であるフェブキソスタット(febuxostat) と尿酸(uric acid)より、

フェブリク® FEBURIC® と命名

一般名と物質、そして作用特性から名付けられたトピロリック

まずはトピロリックですが、こちらは一般名「トピロキソスタット」です

有効成分であるトピロキソスタット topiroxostat、

低下させる low、尿酸 uric acid より

トピロリック® Topiloric®と命名。

名前以外はご自身で調べてみましょう!

本記事には商品名の由来まで示しました。おそらくこれを読んだ方は

○○君(さん)

フェブリクって何の薬ですか?

確か一般名フェブキソスタッットだよね!

注意点は~

と商品名と一般名を結び付けて理解する事は出来たはずです!

あとは上記の質問に対してどの様に答えるかなど考えておくのが良いかと思います!

参考ですが着眼点だけここに示しておきます

- 作用機序はどんな感じだっけ?

- 一般的な用法用量ってどれくらいだっけ?

- 作用時間はどれくらい?副作用出やすい時間帯とかあるのかな?

- 併用してはいけない薬はどんなものがありますか?

- 患者さんへの説明は?

→新規処方の場合と継続処方の場合でそれぞれ考えてみると良いかな? - これらの薬飲んでる患者さんってどんな悩みがあると思いますか?

国家試験にも!

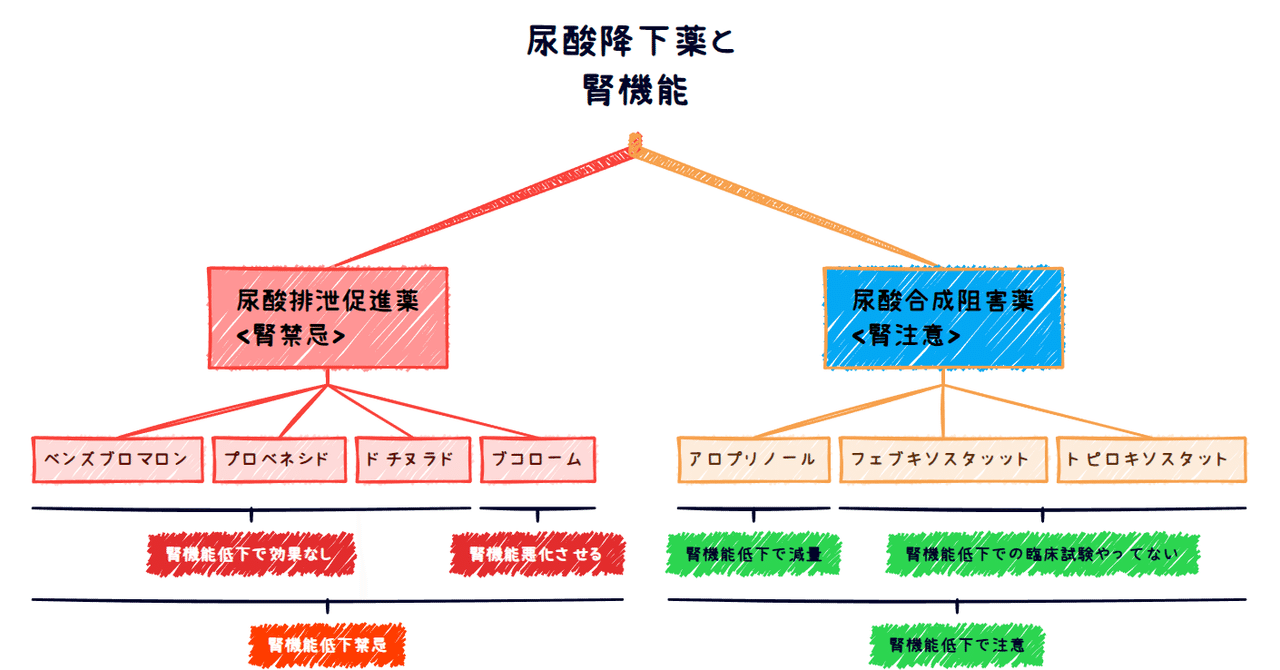

103回340は主に高尿酸血症治療薬の薬剤選択について出題されています。せっかく尿酸排泄促進薬の由来について取り扱ったので関連を意識しながら解いてみるのも面白いかと思います!

参考文系

医薬品の一般名の由来や開発エピソードに関する情報が盛りだくさんの図鑑です。もっと詳しく知りたい方には是非おすすめです!

薬理学は薬学部全学年について回る科目なので薬学生全般に凄くおすすめですが、特に1~2年生には是非読んで貰いたい一冊になります!それは有機化学でIUPACを学んでから日が浅い内に読むことでその後の時期で学ぶであろう薬理学に直接繋げて行く事が出来るようになるからです。

興味ある方は是非大学図書館や書店に足を運んでみてはいかがでしょう!

コメント